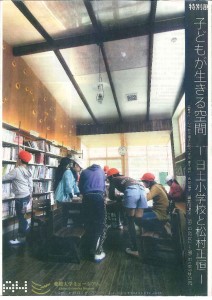

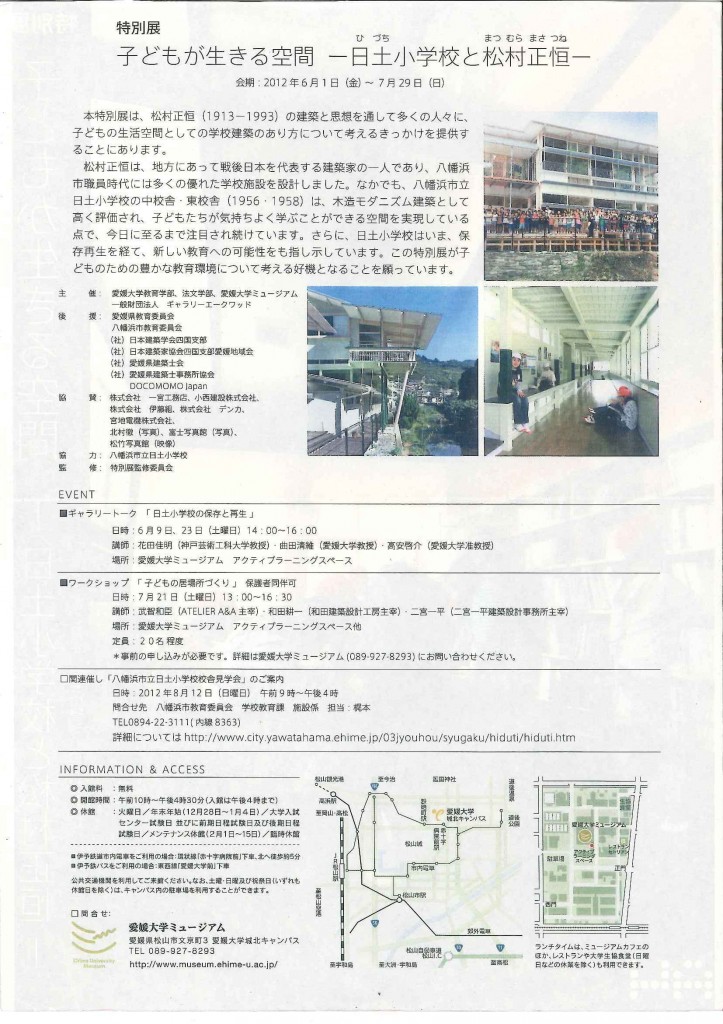

子どもが生きる空間-日土小学校と松村正恒-

こんにちは、臨時研究員の徳永であります!

今日のブログでは、ちょっとアーティスティックな話に触れたいと思います( ̄^ ̄)b~☆

現在2012年6月1日(金)から7月29日(日)に、愛媛大学で特別展示されている

【子どもが生きる空間―日土小学校と松村正恒(まさつね)―】

をご紹介します♪

松村氏は、大洲市出身の建築家で、日土小学校を設計した人です。1960年には、文藝春秋雑誌によって日本の建築家10人のひとりに選ばれました。

アートな遊び心と、小学生の視点に立った粋な構造は、「ほ~~」と感嘆が出るものですっ!

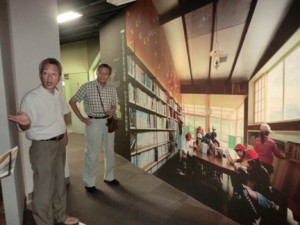

今回は、岡崎主任調査員と行ったので、さらにたくさんの学びもありました☆

その時の展示について詳しく説明させていただきますーーー!

*展示されている写真は、許可を頂いて撮らせてもらいました!

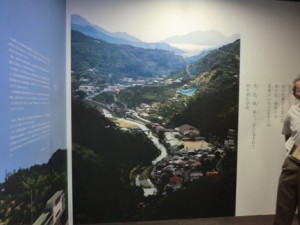

こちら↓の写真は、八幡浜市日土町。

日土小学校は、写真を見て分かるように、山々に囲まれた川沿いにあります。

”日土小学校はDOCOMOMO Japan(1999年)によって、「日本独特の木造構造によってモダニズム建築を実現していること」、「新しい教育のあり方を想定した近代的で計画的な空間構成が実現していること」として高く評価されている”

(建築史家 鈴木博之/DOCOMOMOJapan代表・東京大学名誉教授より)

八幡浜市の文化財には指定されていますが、さらに戦後木造構築として初の重要文化財建築物の指定を目指して修復工事に取り組んだようです。

こちららの愛媛大学の展示では、修復の様子も紹介されていました。

現在も地元の子どもたちに使われているこちらの小学校は、修復後です。

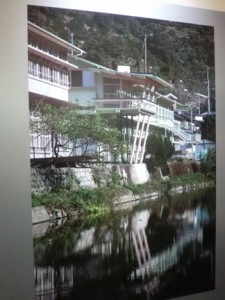

上の写真を見てもらうと分かるように、窓が多いことで、光を取り入れ室内が明るくなる構造になっています☆

これは、ガラス窓が前面に配置されたカーテンウォール方式を利用しています。

窓が多いことはモダニズムの特徴だそうです!

模型図だと、より分かりやすいのですが、廊下と教室が別になっていて、さらに窓から光を取り入れ、自然の明るさの中で学びが出来るようになっています☆

校舎の反対側を見てみると・・・

川辺ギリギリに建っています。

これは、本来なら河川法違反となるそうです!

しかし、建築者の松村氏は「お金もうけではなく、人を育てる環境のためだから、私一人の罪ぐらいは償える」と説得し、小学校を建てる許可をしてもらえました。

一見、不思議な空間をではあるかもしれませんが、氏は多くの意図があって造っていました!

地元の自然が見れるテラスは、見に来た人が思わず一番ゆっくりしてしまう場所だそうで、子どもたちがイキイキと遊ぶ場にもなっています☆

階段にも工夫があるんですが、分かりますでしょうか?!

こちらの階段は、小学校の中で一番体が小さい小学1年生の1番背が低い子の視点に立って造られた階段だそうです☆

1段1段の高さが低いのです(@_@;)驚き!!

大人に合わせれば、階段の面積は少なくて経費も安くてすむのですが、敢えて、小学生の視点に立つことを大事にしたそうです!!

その発想がステキですよねぇ~~~☆

靴箱は、模型をアップで撮りました!少し分かりにくいのですが、工夫があります。

子ども同士のコミュニケーションがとりやすいように、靴箱の一部の板がありません!

朝、学校に来た時に、靴箱の向こう側の友達とあいさつができるのです♪

靴箱を支えている足も、上から下にかけて段々細くなっているという、オシャレ心も添えてあります☆

松村氏は、学生時代に欧米のモダニズム建築や新しい建築計画の理論を学んだり、幼児教育に興味があるなど、様々なことを若いときに吸収していきました。

そのため、見た目のステータスが高いような建築ではなく、いかにして子どもたちを主人公にするかを考えた、反権力的な思考で魅力的な建造物をつくっていきました。

また、幼少期は里子に出されていたこともあり、つらい時期があった分、子どものつらさが分かる人ではないだろうかと、岡崎さんは推測していました。

現在、全国のどこに行っても学校というものは、すぐに「あれは、学校だな」と分かります。

松村氏はそういった画一的な学校してしまうと、度が過ぎてしまえば、子どもたちを管理し窮屈な場所にしてしまうと考えていたようです。

子どもたちには、伸び伸びと、想像力豊かに学びをして欲しいですね。

松村氏は、他にも八幡浜に小学校を建てていました。

松村氏が建てた校舎はもうなくなっている神山小学校。現在は鉄筋の校舎になっているようです。

こちらの学校も面白く、屋根に穴が空いており、そこから光がもれて、動く水玉模様を作っていました。

また、教室が別々になっており、光をより採りいれたり、互いの教室の音を気にしないでいい等、授業をやりやすい造りになっています。

私は、直接お会いしたわけでもないですし、建物を直接見たわけでもなく、愛媛大学の展示で存在を知っただけですが、それだけでも、松村氏はきっと頭柔らかく、子どもたちと楽しく時を過ごせる人なんだろうなぁ~と感じました!

松村氏が若い時に多くのことを学び、良いものを吸収していったことで、他人の評価のためではなく、子どもたちが伸び伸びといられることを考えて愛情ある建築物を造っています。

そうしてできた物は、自然とワクワクさせられました☆

興味がある方は、愛媛大学のミューズに行ってみると、本物に近い体験が少しができるかと思います(^O^)/

今月7月29日までですよー!!!

また、いまは日土小学校で実際に地元の子どもたちが授業を受けているので年に3回しか、公開していませんが、近日では8月12日(日)に、実際の建築物を見学することができるそうです!

私も、行きたいです(*^_^*)♪ 詳しくは、八幡浜市HPまで☆

ちなみに愛媛大学ミューズの次回は、「昆虫展」らしいですよ☆

こちらも結構良い、学びの場かもしれません(^O^)/***

【霧の森大福】はなぜ売れるのでしょうか!?

こんにちは☆

臨時研究員の徳永です(^O^)/

愛媛県に住んでいるみなさんであれば、ほとんどの方が知っている【霧の森大福】!!

いまや、全国的にも有名になり、県外の方へのおみやげにとても喜ばれる一品です☆

今日は、大人気のこちらの大福が、なぜ売れるのか!?

そして、地域活性化にもつながっているというお話をご紹介したいと思います(@^^)/

話をしてくださったのは、霧の森で働いている大西広志さんです☆

先日、センターで行った『えひめ地域づくり研究会議』に出席してくださり、そこで話をしてくれました。

大西さんは、普段は愛媛県四国中央市新宮町の霧の森の施設でレジ打ち等の販売スタッフとして仕事をされています。

<新宮町の景色>

大西さんは元々、新宮町の出身。

地元を離れ、市外で就職したが新宮町で働きたいということでUターンされたそうです。

そして、2004年から働いていらっしゃるのですが、設立当初から現在にいたるまでの経緯を丁寧に話してくださいました。

この霧の森は、1999年にオープン。旧新宮村が中心となり、 ㈱やまびこ という第3セクターの運営でスタートしました。

当時の設立を可能としたのは、旧新宮村と地元の有志の方々のおかげだそうです。

<霧の森の施設>

観光スポットとして、【霧の森】という施設を建て、売店やイベント広場、レストランなどを経営していきました。

初年度の夏は、好調な滑り出しで予想を上回る売り上げでした!

新宮町は写真の様子でも分かるように山間地にありますが、来場者数は多かったのです。

これはいけるのではないだろうか!?♪♪♪

と、意気揚々と夏が終わり、冬が来ました。

すると、お客さんはピタリとまったく来なくなりました。

四国の中でも特に山間地に位置する新宮町は、雪が多く積もるということで、お客さんは足を運びにくくなったのです。

冬は赤字になり、夏は売上が上がっても、年間を通しては赤字続き・・・。

3年連続で赤字決算となった ㈱やまびこ 倒産寸前となったのです((+_+))

様々なアイデアを出しては、なんとかしようと努めたそうですが、上手くいかない日々。

厳しい運営が続くなか、設立当時からのメンバーの一人が、「インターネット販売を始めてはどうか!?」という案を出しました。

当時は、インターネットで物を買うことは、珍しく、“商品が届かない”などのトラブルは多かったようです。

そんな、インターネット通販初期の頃に、1人1人丁寧に、実際に目の前で接客しているのと変わらないメールで対話をしてインターネット販売を続けていました。

あくまでも一個人として接客をしていき、少しずつファンが増えていったそうです☆

ファンの方を裏切ってはいけないと、丁寧なサービスをしていったことで、結果、ネット通販で1位を取りました!!(2004年上半期 グルメヒット番付1位 ビッターズ)

さらに、全国放送の番組でも、霧の森大福が紹介されたりということもあり、急激にファンが増えました。

放映されたことで、ネット注文は殺到、電話回線はいっぱい、大福の在庫は一瞬で無くなる・・・等の現象が起きたそうです!

こうして、やっと赤字から黒字になり、知名度はどんどん上がって、冬でも大福を買いに新宮町に来てくれる人がでてきました!

特に、近くではなく、遠方から来る人が多く、大福の価値をより高めてくれたようです。

こうして、県内外問わず人々のほっぺたを落とすほどの霧の森大福へとなったのです☆

山間地であることや、後継者が少ないことなど、多くの課題があるにも関わらず、それに対して試行錯誤しながらも丁寧に向き合ってきた姿勢が成果を生みました!

2007年には、累積赤字はなくなり、県内では珍しく、黒字経営の第3セクターとしてで成功しています。

さらに、新宮茶にこだわったスイーツをもっと出していきたいということで、カフェならぬ「茶フェ」をOPENしました☆

<茶フェの内装>

こちらは、新宮町で栽培した新宮茶を使った専門カフェだそう!

霧の森大福も、新宮茶を使っており、余分なものを使わない本物にこだわっているという自信をもっていらっしゃいました!

新宮町はとてもお茶栽培に適した地域で、美味しい、香りのよいお茶が手に入るそうです。

さらに、新宮のお茶を使うことで、新宮のお茶農家さんが潤うことの手助けにもなっています!

新宮町にあるものを使い、新宮町にいる人と協力してできた物がここにはあります。

また、霧の森大福には都市伝説があるそう!

「ある百貨店では、霧の森大福100箱が10分で完売する。」

未だに口コミが続いて、入店時間前からお客さんが並んでいるそうです!

たしかに、松山にあるお店でも行列をみたことがあります☆

お客さんの行列は嬉しいものですが、欲しくても手にいれることができない人も出てきます。

これは今後の課題だそうです。

それは何故かというと、茶農家の後継者が少ないことで、お茶を栽培できる量が限られ、それを使っている大福の生産も数が限られるのです。

新宮町に来てくれる人はいるが、そこに住む人は増えていない。

これからは、四国中央市や県などと協力しながら、新宮町という“地域”を残していくことを大きなテーマとして、若い人に根付いてもらうことに力を入れていきたいそうです!

こうした背景を知ることで、霧の森大福がより一層味わい深く召し上がれるかもしれません(@^^)/

次、食べる時が楽しみです♪♪

(ただ、いつ食べられるのやら・・・笑っ)

いいお話が聞けましたー(^◇^)☆

ごちそうさまですっ(((*^人^)

P.S. 霧の森・霧の森高原のホームページはコチラ!

★まなみのまちなみウォッチング★~瀬戸内海の島 上島町~

こんにちは!

臨時研究員の徳永です(@^^)/

今日は、★まなみのまちなみウォッチング★で撮った写真をご紹介します!

ちょっと早口言葉みたいな名前ですが、私(徳永真菜美)が、町をウォッチングして、それぞれの地域を路上観察して写真を撮っていきたいと思います♪

今回は、瀬戸内海の島 上島町 です(^O^)/

(※上島町公式ホームページより)

しまなみ海道あたりの景色ってこんな感じ♪

海を覗くと、、、石垣みたい(-_-)/

海沿いの道をてくてく歩いていると、、、バス停発見!

よく見てみると・・・

動物さんがいっぱい☆

上島のバス停のベンチはこんな感じらしい(●^o^●)

可愛らしいですね~~~♪

路上を歩いてみると・・・(ここは役場の裏あたり。)

ネコちゃんがいっぱい!!!

たった10歩の間にたくさんのネコが出現☆

1匹目~

2匹目~~

3匹目~~~

4匹目~~5匹目~~~

お!コッチ向いて!!

にゃお~~~=^_^=♪

10歩のうち、5匹も見つけちゃいました(^O^)/

ネコちゃんと共存している島なのかなぁ。。。

そして、こちらはマンホール◎

マンホールって地域によって図柄が違うらしいんです!!

このマンホールをよく見ると「YUGE」って書いてあります☆

上島町は平成16年10月1日、弓削町・生名村・岩城村・魚島村の4町村が合併しました。

そのうちの一つが、「弓削町」です!

絵柄は、弓削にある松原海水浴場に隣接した松林が、法王ケ原で、昭和28年2月13日に県の名勝に指定され、それを表現していると思われます。

他の村は違う絵柄のマンホールなんでしょうね(*^_^*)

ちょっと目線をあげてみると、、、、お!!

海沿いにふさわしい名前の喫茶店ですねぇ~☆

「さざなみ」って漢字で書くとこうなんですね(^◇^)

こちらでは、車が身長をはかっています(^皿^)/

まだまだ伸びるんじゃないの~~♪ミ

チリンチリン~~~☆☆☆

あ、自転車が来た!

ん!?なんか変わったTシャツ来ているぞ!?

これは、「上島四兄弟」のTシャツらしい!(^^)!

(※上島町公式ホームページより)

先ほどの、合併した弓削町・生名村・岩城村・魚島村の4町村を合わせて上島四兄弟というんですって♪

可愛いですね(#^.^#)

住民の方にも愛されているんですねぇ~☆

あ!こちらは、上島三姉妹ですねぇ(●^o^●)

仲の良さそうなおばあちゃんたちですヽ(^。^)ノ

あ~面白かった(@^^)/~~~

また、★まなみのまちなみウォッチング★しまーす☆

やわたはま新町夜市☆

特に、去年から始まった、竹ほたるがいい雰囲気を醸し出しています♪

近代化遺産ニュースvol.12 in愛南町福浦小学校

こんにちは!

臨時研究員の徳永です(●^o^●)

今日の☆ここはどこでしょクイズ☆は、こちらですっ!(勝手に命名。)

問題っ!この写真は、愛媛県のどこかで撮りましたが、さて、その場所はどこでしょうかー!??

石垣ですねぇ~~。

カーブもしてますねぇ~~~。

南の方ですかねぇ~~~~~~。

答えっ! 愛媛県南宇和郡愛南町福浦 (旧西海町) です(^O^)/

南予の中でもさらに南の方に位置する、”風の福(吹く)浦”と呼ばれる福浦にいってまいりました(^u^)!!

確かに風は強いんです(+o+)ミミミビュービュー

しかし、そのことで面白い地域性がみられましたっ☆

今日は、そんな福浦の魅力、特に近代から残っているものを再発見しに、福浦の子どもたちと散策に行ってきた様子を伝えたいと思います♪♪

それでは、福浦小学校から探検スタートでっすヽ(^。^)ノイェェーイ

この日は、あいにくの雨でしたが、福浦小学校の校長先生の”福浦の地域性を知っていきたい”という思いに助けられ、多少の雨にも負けず、出掛けて行くことにしました☆

探検隊の隊長は、岡崎主任調査員!!

そして、探検隊メンバーは、5年生と6年生の14名の子どもたちと、先生方。そして、県庁の文化財保護課の方、愛媛県教育委員会の方、土岐研究員、川渕研究員、私デス!!

てくてくてく。たまに通る方に「こんにちはー!!」

「あ、○○ちゃんのお母さんや!」 「どーも!」

だいたいが顔なじみのようですね(@^^)/

てくてくてくてく。

少し歩くと、お寺に到着。

まずは、階段の所に注目!!

岡崎隊長によると、薬師堂入口にあるこの階段にへばっている木が面白いとのこと!

名付けて・・・「ねばり強い木」!!

ウン!なるほど!なるほど?

なかなか気付かないところですよね☆

直接、近代化遺産には関係ないですが、これを見ると、石階段のできた古さが分かりますね。

今日は、ねばった話になりそうですねぇ~(^O^)/

続きをお楽しみくださいっ(^-^)

この階段を登ったところに【宇和島石の薬師堂新築記念碑】がありました!

宇和島石というのは、この地域でしか採れず、字をキレイに掘ることに適しているそうです♪

よく見ると、「昭和3年」と刻まれています。

この年は、大正天皇が亡くなり、喪に服した後に昭和天皇の即位式が盛大に行われた年です。

そして、お堂の方を見てみると、入口に飾りがあります!

両端に白い何かがありますが、なんでしょう!?分かりますか??

これは、象の頭の部分を形作っています。

なぜ象かと言うと、仏教はもともとはインドが発祥の地であり、そこでお釈迦様の近くには必ず白い象がいたから、お寺でもそれをしているようです。

インド好きの私には、超興味津津の話ですねー!(^^)!

別の階段を上がっていくと、太い木がありました!

とってもナイスバディな木ですね~~=^_^=イヤン

このナイスバディな木は、”巨樹”と呼ばれ、地上から1.2mの高さのウエスト回りが3m以上ある木のことをそう呼ぶみたいです★

こちらの木の本当の名前は、「ホルト」といいます。

実がオリーブに似ており、ポルトガルの国名がなまって、

「ポルトガル」→「ホルト」となっていった説があります。

今度はコチラ☆

こちらの神社にある狛犬(こまいぬ)です。

ちょっと怖い顔ですね・・・((+_+))

でも怖い顔である理由は、魔(災い)が神聖な場所に入らないように、睨んでいるようです(`´)

番犬のような役目を担っていたんですね☆

さてさて、神社にやってきたので、神様にあいさつもしましょうか(^^)

子どもたちに正式なお参りの仕方をレッスンしました☆

お邪魔して、勉強させてもらっていますー!

ペコペコ パンパン ペコ (-人-)~☆

(二礼 二拍手 一拝)

きっと子どもたちにとっていい学びになりますね♪

(お参りの仕方は、地域や宗派などによって異なるようです。)

てくてくてく。

ガッキーゾーンに入ってきましたねぇ~。(石垣ゾーン☆)

風が吹く地域ならではの光景ですね!

「あそこ、○○ちゃんの家で、二階のあの窓が、○○ちゃんの部屋~!!」

みんな、近代化遺産が転がっている地域に住んでいるんですね☆★

こちらの石垣は、昔の職人さんによって大きさの違う石が上手く組み合わせています(^◇^)

岡崎隊長は、こうやって同じ石がひとつもないこの石垣を高く評価されていました!

色んな形の石たちだけど、力を合わせて丈夫な石垣ができあがっていることが凄いと。

だから、子どもたちみんなも、色んな性格の子がいるけど、協力しようね。

そんなことをおっしゃっていて、思わずホッコリ(●^o^●)

こっちは、また違うタイプの石垣。

形を揃えるために削られています!

こちらはこちらで凄いですね☆

こうやって、石垣を見ると、その地の職人さんの腕の良さが分かったり、地域の力や熱意も分かるそうです!

さらに、こんなものまでありました!!

これは、風から守るだけでなく、福浦は海が近いので、波から守る役目もあります!

グッジョブなガッキ―です(`´)b

ここならではのものですね☆

近くを通りかかった住民のおじいちゃんが「これは、火事になったときに火を止める役割もあったんだよ~。」と。

お年寄りの方々も地域学習の先生ですね♪♪

そして、もうひとつならではのもの!!

網かけ屋根の家です!

ちょっと見えにくいですかね!?

瓦が風で飛ばないように、網をかけています。

この網は、元々は漁に使っていたもので、リサイクル精神によって、屋根にも使われました☆

2時間かけて、福浦をてくてく回り、たくさんの発見がありました!(^^)!

近代(明治~昭和)というと、いまよりも文化や技術は発展していないイメージがあるかもしれません。

しかし、その時代に生きた人の“知恵”によって、その土地の特徴に合ったものがたくさん生まれていました。

福浦では、海が近くにあり、風が強く吹くという特徴があります。

その特徴に合わせて、当時の人たちは、石垣に、宇和島石、網かけ屋根、魚類の製造場などを造り、利用しました。

その時代、便利な物は少なかったかもしれませんが、人の協力と知恵によって、安心に住める生活がつくられていました。

それは、福浦だけでなく、全国各地にもあったと思います。

福浦小学校の校長先生も話していました。「福浦にもこんな面白いものがあったんですね。」

”地域の魅力”は、有名なところだけでなく、どこにでもあり、その価値は眠っているだけで、見つけ出してあげることが大事。

探検隊の収穫した宝物はたくさんありましたヽ(^。^)ノ☆

最後にみんなで集合写真☆★パシャリ!!

いい思い出ができました(●^o^●)