受け継いでゆくもの

研究員の崎山です☆

私の住んでいる今治市波方地区と波止浜地区では、男性の厄年である41歳にあわせ、3年連続でお正月に中学校単位での同窓会が開かれます。私も今年から該当する年齢となり、地元の神社でご祈祷してもらった後、某ホテルにて同窓会を開きました。

かなり昔から続いており、地域での恒例行事となっており、毎年、全国に散っている同級生が集まり、昔話に花を咲かせながら同窓会が開催されています。この行事?を年代を越え途絶えずに続けていくために、ある習わしがあります。それは「翌年の会場予約を、一つ後輩の名前で予約すること」です。こうするとある意味後輩はやらざるをえない。私も同窓会の世話人をしており、会の終了後、同様の手続きを行いました。かなり強引な手段なので、賛否両論あると思いますが、これによりまだまだこの風習は続いていくことでしょう。

単なる同窓会ですが、学年・世代を越えて伝えていく、魂の伝達といった感じさえします。

このような風習があるのは、独特な文化だと思っていたら、全国的に見れば結構行っている地域はあるようです。皆さんの地域はいかがでしょうか?

地域のまちづくりに関わっていく中で、一貫性を持ち持続的に行っていく物事の大切さというのを最近すごく感じるようになりました。

私も地元で継獅子などの保存活動を行っていますが、様々な伝統文化の継承、公民館や消防団などの地域活動は、やはり地域の活力の源であり、時代は移り変わりますが、人から人に伝えていくこと、つながりの重要性は、普遍的なものであると思います。

持続的に物事を行ってゆくには、伝え伝承していく事は不可欠な要素です。

私どものセンターも人事異動により毎年多くのメンバーの入れ替えがあります。だからこそ根本的なものの繋がりや人の繋がりは一層重要です。

そのリレーが続いてゆく限り、本センターの目指していく「活力ある地域づくりに寄与する活動」、そして「まちづくり活動」の輪は広がっていくと考えています。

松山のシンボル☆

研究員の崎山です☆

先日、異動発表があり、今年度末で派遣元の今治市役所に戻ることになりました。

次の配属先は総合政策部の地域振興課。四月より新たな新天地で頑張りたいと思います。

さて、今回取り上げるのは、正岡子規の俳句「松山や秋より高く天守閣」でも知られる”松山のシンボル”「松山城」です。

地元の方は、いつも遠目から見ていて意外と行かない所ではないでしょうか?

私も、ご幼少の頃!?に登ったことはあるものの、約30年振りに訪れました。

加藤嘉明(よしあき)が慶長7年(1602年)より築城。

平山城として知られる松山城は、全国で12ある現存天守の一つに数えられ、大天守など建造物21棟は国の重要文化財に指定されています。

城の入口では、ゆるキャラ「よしあきくん」がお出迎え!

松山城築城400年祭を盛大に祝福すべく誕生した、松山城のマスコットキャラクターです。

松山城の初代城主 加藤嘉明(よしあき)にちなんで名付けられました。ちなみに好物は「お餅」だそうです。

入口を抜けると、目の前に石垣が……。

石垣は、松山城を特徴づける構造物の一つです。

石材には、主に花崗岩が使用されています。

本丸を囲う石垣は高さ10mを越え、美しい曲線を描く扇勾配と、屈折を連続させることで防御性を高めた屏風折が特徴です。

この石垣は嘉永年間(1848年~1854年)に天守閣が再建された際に、新しく積み直されたものです。本丸の北側には加藤嘉明による築城時(慶長7年 1602年~)の石垣が残っています。

天守を中心とする城郭建造物群の中枢である本壇に到着。

本壇入口から、一ノ門、二ノ門、三ノ門、筋鉄門が設けられ、それぞれに塀と櫓を伴っています。一ノ門から二ノ門の石垣や櫓で囲まれた空間には30を越える狭間が配置されて、厳重な構えとなっています。

本壇の西では、天守、小天守、北隅櫓、南隅櫓が天守広場を取り囲み、それらは十間廊下などの渡櫓で連結されており、姫路城と同じ連立式の建築形式になっています。

城内に入ると、武具や装飾品など城に縁のある様々な文化財が陳列されていました。

城内のとある場所で「甲冑装着体験」のコーナーを発見。

写真は掲載しませんが、私も実際に装着してみました☆

大天守からの眺望です。松山の街並みが一望できます。

今回のブログでは、かなり省略してしましましたが、私自身はじっくりお城を堪能させていただきました。

松山城に限らずですが、歴史的建造物を通じて、先人の思いにはせるのは感慨深いものです。

松山の象徴として受け継がれるものとして、この城は揺るがない存在であり続けることを確信しました。

そういえば、私どものえひめ地域政策研究センターも、今年度より2年間「近代化遺産調査」を行っています。

この調査を通じて、多くの建造物の価値が再認識されるはずです。

レシピ集を作りました。

研究員の崎山です☆

本日は私の課外活動!?である今治市波方地区地域活性化協議会の活動報告です。

これまでブログでも活動の模様を書かせていただきましたが、この度、地域の農水産品などの地域特産品を活用し、私たちが研究・開発した料理をまとめた「なみかたの特産品使用オリジナルレシピ集」を作成しました。

【レシピ集データ】

(表紙)

http://www.ecpr.or.jp/sakiyama/H24.3namikata1.pdf

(P1.2)

http://www.ecpr.or.jp/sakiyama/H24.3namikata2.pdf

(P3.4)

http://www.ecpr.or.jp/sakiyama/H24.3namikata3.pdf

(P5.6)

http://www.ecpr.or.jp/sakiyama/H24.3namikata4.pdf

ぜひ、ご覧いただき、できれば実際に作ってみてくださいね☆

なお、レシピ集に掲載された「海鮮春巻」と「海鮮しゅうまい」は、今治市波方町の小部(おべ)漁業協同組合 「やばら恋天店」で発売されます。

営業は水曜日の8時30分から13時00分まで、詳しい場所等は下記ホームページをご覧ください。

http://www.namikata.ne.jp/members/ca020701/

【地域活性化協議会とは…】

地域活性化推進協議会とは、今治市が市町村合併に伴い地域の沈滞化が懸念される旧町村部に、地域自らの創意工夫により地域の一体的かつ自立的発展を図る地域活性化事業を調査・研究・実施するため設置した組織で、簡単にいえば自分達の住んでいる地域をよりよい地域にしていこうという集まりです。

今治市は1市9町2村の12の市町村で合併しており、市内には旧今治市以外の旧町村単位で11の協議会が組織され、それぞれ20名程の地域住民が会員として地域を活性化すべく活動しています。私も波方地区(旧波方町)の会員として平成21年の発足当初から参画しています。

地域ごとに活性化メニューは自分たちで企画するため、地区により活性化案は大きく異なり、地域の空家を調査し貸し出したりすることで地域外の移住者を呼び込んだり、鳥獣害で捕獲したイノシシの肉を活用しベーコンの開発をしたり、地域の公園にバラを植樹し観光客誘致を図ったり、地区ごとに地域の特性や課題に合わせた取り組みがされています。

遊子の段畑へ

研究員の崎山です☆

色々業務が立て込んでまして、ホント久々の投稿になります。

平成24年3月、宇和島市の中心部から車で30分くらい、三浦半島の中間地点にある遊子地区にやってきました。

遊子地区と言えば、私自身、以前よりずっと見たいと切望していた「遊子の段畑」があります。

初めて「遊子の段畑」を見たのは昨年の7月、その訪問を皮切りに以降何度か訪れています。

水荷浦に到着、遠くからですが、遊子の段畑の様子を確認できます。

水荷浦にある「だんだん茶屋」にやってきました。

隣にはこの地区の段畑の保存活動をしている「段畑を守ろう会」の事務所があります。

「段畑を守ろう会」や地元の方のご尽力により、400年前より築きあげてきた人々の歴史とともに、今も美しい景観を保っています。

◎段畑を守ろう会HP

http://www.danbata.jp/

近くまで来るとさらに迫力が増します。

まさに「耕して天に至る」、想像以上の絶景です。

この辺りは平地が少なく、広大な畑が出来る土地があまりありません。

山の斜面を切って石を積んで、階段状に段々にした畑で作物が栽培できるようにしたそうです。

この地域の先人の思いがどっしりと伝わってきます。

植えられているのはジャガイモ、元気に育ってます。

以前、7月に訪れた時の写真がこちらです。

ちょうどジャガイモの収穫が終わったところで、畑は雑草を生やさないよう綺麗に管理されています。

ほとんどの畑は、この時期は休ませ、次のジャガイモを植えるために備えます。

これはジャガイモは連作障害が強い作物であるため、それをできるだけ緩和させるねらいがあるそうです。

何も植えられていない時期の段畑は、これはこれで石垣が際立ち壮観な光景です。

非常に丁寧に石が積まれています。

隙間なく、積み重ねられており、絶妙なバランスで、絡み合って形成されています。

段畑上部からの眺望です。

たくさんの養殖の筏が、リアス式海岸が特徴の宇和海らしい雰囲気を漂わせています。

訪れた時は少しかすんでいました…ちょっと天候がうらめしい。

それでも宇和海の青と山の緑、そして段畑とが調和した景色はとても感動的でした。

平成23年7月に初めて遊子地区に訪れた際、地元の方のご厚意により、養殖鯛の出荷を見学させていただきました。

テキパキとした動きでみるみるうちに作業が進んでいきました。

地域の方々が一致団結、遊子地区の絆の強さが伝わってきます。

マダイやブリを中心に、海面養殖業の生産量で全国の4分の1を占める「養殖王国」である愛媛県は、「愛媛県で愛情を持って育てた魚」をイメージして、県産の養殖魚のブランド名を「愛育(あい・いく)フィッシュ」と決め県外に売り込んでいます。

宇和島市遊子水荷浦の段畑は、その美しさから国の定める重要文化的景観の国内3例目の事例として平成19年7月に選定を受けています。

段畑のある宇和島圏域では、平成24年4月22日から約半年間、観光振興イベントである「えひめ南予いやし博」が開催されます。

まだ見ていない方は、この機にぜひ訪れてみてはいかがでしょうか?

◎えひめ南予いやし博HP

http://www.iyashihaku.jp/

高知県仁淀川町との意見交換会in伊予市双海・人間牧場

皆さん、こんにちは(^^)研究員の川渕です。

なかなかブログが更新できず、申し訳ありませんm(__)m現在、次号の「舞たうん」発行のために編集作業を行っており、イイ物に仕上がるよう奮闘しております。

さて、先日ですが、伊予市双海町 人間牧場主の若松進一さんから「高知県仁淀川町との意見交換会があるからセンター職員もおいで!」という嬉しいお誘いを受けまして、伊予市双海町の人間牧場へ行ってきました☆その模様をアップしますので、よろしければご覧ください。

この日、センターからは河野研究員、大政研究員、芝事務員、私の4名が参加させていただきました(^^)(本当は、須山主任研究員も参加する予定でしたが、別の業務と重なり、分身の術もうまくできなかったので泣く泣く不参加となりました(ToT))

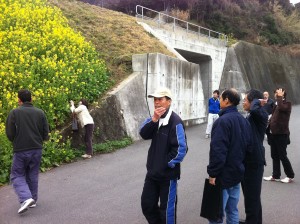

9時30分に双海シーサイド公園に集合し、全員が揃ったところで人間牧場へ出発です!(皆さん、人間牧場は決して人間を飼っているわけではありませんから…(笑))

途中、見頃を迎えていた菜の花ポイントに立ち寄り、皆さん思い思いに写真を撮られていました☆

この日は愛媛県中予地方局から松本さん、前神さんも参加されていました☆むむっ?この後ろ姿は双海人遊撃隊長の冨田さんですね(^^)

この場所にはピザ釜も設置されているんですよ☆

↑これがピザ釜です☆海を見ながら食べるピザはどんなお味なんでしょうかね?

菜の花スポットを離れた一行は、人間牧場に到着☆ここは、まちづくりを志した人が踏み入れることのできる聖地!(←個人的な見解です(^_^;))そして、車の運転に自信のある方が降りて来られる道です!(私達は普通車だったので途中で車を置いて歩いて降りました(-_-;))

人間牧場にて河野研究員と芝事務員で記念撮影です☆

な、なんと!ここにもピザ釜が…(゜o゜)スゴイ!本格的な感じですね☆

人間牧場 年輪塾の看板です☆いつ見てもカッコイイ!!この切株はもともと高知県から持ってきたんですって!本日の仁淀川町との意見交換といい、何か「縁」を感じますね~☆

名刺交換も終わり、早速、意見交換会スタートです

まずはじめに、仁淀川町で地域支援企画員をされている西森さんから仁淀川町観光振興についての取り組みについてをお話していただきました。

仁淀川町は平成17年に合併し、町内には中津地区に中津観光協会があるだけで町全体としては存在おらず、合併後は町内の観光企業や住民団体が各自バラバラに観光PRなどの活動を行っていたそうです。

そんな中、平成21年から取り組んでいる仁淀川町観光振興策である”産業振興計画”の推進を図り、より自立した仁淀川町の観光振興団体を目指して、平成23年2月に『仁淀川町の観光を考える会』を発足され、観光資源調査やネットワークづくり、旅行会社等とのツアーガイド企画などに取り組まれています。

仁淀川町は高知市内から遠隔・僻地にあるため、いかに「仁淀川町らしさ」や「仁淀川町にしかないサービス」を提供できるか調査し、さらには地域内の高齢者や歴史研究家等からの聞き取りなどによるコンテンツ発掘なども行い、ガイド実践するための資料整理と研究及びガイドの実践を行ってきたそうです。ちなみにガイド実践については、伊予鉄トラベルさんと連携して地元ガイドツアーを企画し、2011年9月末において延べ5つのバスツアーに対応されたようです。

ツアーガイドを通じて、これまで観光資源とも認識されていなかったモノ(伝説、神社、地域、食など)を有機的に繋げていくことで、奥深い仁淀川町の『観光コンテンツ』がしっかりとした観光資源として活かされていけることを確信できたようです。また、地域住民で組織化しているため、より地域住民や地区との強い絆とネットワークが構築されたと同時に、”他の旅行会社が真似できない差別化されたツアーづくり”が実施可能であるとの事でした。

今後、感動する観光ガイドの増員や育成、目指すべき観光とそのターゲット、ツアーガイドの場の創出などを課題として取り組まれるそうです。

西森さん、貴重なお話をありがとうございましたm(__)m

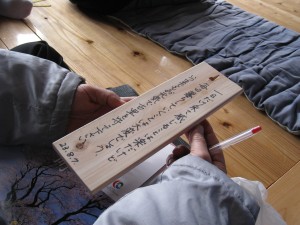

続いて、によど自然素材等活用研究会 代表の井上さんにもお話をしていただきました。その中でも特に「いいね!」と思ったのが、この『つっ板ー」☆(面白いですね(^^))

いや~新しい形ですね(^v^)是非、広めてほしいです☆

※ちなみにTwitter(ツイッター)とは、140文字以内の「ツイート」 (tweet) と称される短文を投稿できる情報サービスのことです!

これはお土産として参加者全員にいただいた「白いものチップス」です。少し油が強いように感じましたが、甘くて美味しいですよ☆できたら、塩味も発売してほしいですね☆

続いて、伊予市双海町 地域おこし協力隊の冨田さんよりモニターツアー「ぞぶろう、ふたみ!!~海・森・夕日の3セットツアー~」についてお話していただきました。

このタイトルにある「ぞぶろう」とは、「川の中を歩く」をあらわす方言なんです。双海ではこの言葉の意味を広げ、双海を”とことん楽しむ”旅を企画されたのだとか…☆内容としてはとにかくめいいっぱい楽しむ体験型ですね(^^)/大人も気持ちが若返る!そんなツアーだと思います☆いや~、これに案内人が冨田さんだったら、一日お腹を抱えて笑っていなければいけませんから大変ですね(^_^;)冨田さん、ありがとうございましたm(__)m

意見交換会も終了し、最後に人間牧場主の若松さんにご意見をいただきました☆いや~、若松さんはスゴイですね(゜o゜)「○○やったら面白いんじゃない?」とか「こういう視点もあるんじゃないかな?」とか、この短い意見交換の間でも、次々にアイディアが出てきてました。ホント、すごいです!いろいろ勉強させていただきました☆若松さん、ありがとうございましたm(__)m(久しぶりの人間牧場で、頭の中をリセットさせていただきました☆)

最後に記念撮影です☆(よく見ると、面白そうな人ばかりですね(笑))

以前もご紹介しましたが、これが人間牧場の「ロケ風呂」です☆この中で海を眺めながら頭をリセットするんですよ☆固くなりつつある頭を柔らかくして、まちづくりを楽しくするのです☆

とこんな感じで意見交換会も終了です(^O^)/伊予市双海町の皆様、高知県仁淀川町の皆様、本当にありがとうございましたm(__)m今後とも当センターをよろしくお願い致します。

【♪おまけ♪】

帰り際、双海シーサイド公園にて昼食をとった後、伊予市の松本さんから「じゃこカツ食べな!」といただいちゃいました(*^_^*)ありがとうございます☆

早速、カブリ~っと!

ん~まい(^◇^)ほくほくですな☆食べ始めたらやめられないですね~(^_^;)もう止まりません!!皆さまも是非機会がありましたらご賞味ください☆呑み助にはたまりませんよ(*^^)v

あっ!!そういえばブログ用に写真を…と。。。あぁ~残念ですね、専属モデルの須山主任研究員は別の業務で参加出来なかったんですよ(-_-;)せっかく、食べっぷりをお見せしようと思ったのに…(>_<)

と、ここで一人の女性が手を挙げて…「あたしがやる!!!!」

「分かりました☆それではハイポーズ♪」誰なんでしょうかね(笑)

パシャリ☆写真はコチラ↑(^◇^)前神さんでした♪おしまい

【お知らせ】

4月15日(日)10:00~18:00 伊予市双海町 ふたみシーサイド公園にて「オレンジマルシェ」が開催されます☆前日はオレンジデー、お互いの愛を確認しあう日。いろんな愛を確かめようということで、いろいろな催しが企画されています☆是非ご来場ください↓↓↓