近代化遺産ニュースvol.11~子ども教室in宇和島~

こんにちは!

臨時研究員の徳永と書いて土岐と読みます☆

共同で書いたブログです~お楽しみください(*^_^*)☆

子どもたちの「そうなんだ!知らなかった!」のこだま・・・

それは、和霊小学校の子どもたちと一緒に散策したときの出来事でした・・・。

それはというと・・・

先日、和霊小学校(宇和島市)でした『近代化遺産・子ども教室』のことです。

『近代化遺産・子ども教室』って?

っと思うあなたに、初めてだから説明しましょう!・・・ナイスな説明ができるかな!?

説明はじまるよー!

当センターでは昨年度から『近代化遺産総合調査』をしています。知っている人ー↗?

おぉー・・・けっこういるな!

1年間調査してきた成果をいち早く紹介するため、小学生にもっと地元の身近な文化や歴史にもって触れてもらおうというのが趣旨で、今年は「えひめ南予いやし博2012」にあわせて1市3町で開催するのです。

和霊小学校での工程はこちら!よく見てね!

| ガイダンス |

| 竹筋コンクリート |

| 和霊プール跡(旧和霊小学校) |

| JR宇和島駅 転車台・扇形機関庫 |

| JR宇和島駅 SL・大和田建樹記念碑 |

| 宇和島鉄道唱歌(転車台付近) |

メイン講師には、あの「岡崎直司」氏!

他にも、宇和島市職員やJR宇和島運転区の方にも分かり易く説明をしてもらいました。

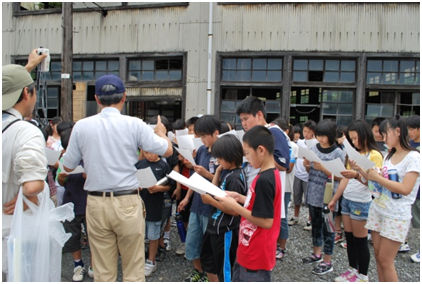

おや!?あっ、もうこんな時間!小学生も集合してるぞ!

子ども教室が始まるぞー!

まず、ガイダンスということで、当センターを代表して、大西部長から今日の「子ども教室」の内容などを説明してもらいました。

小学生もちゃんと聞いてますねー。大西部長の話もわかりやすい!

「今日、勉強してもらうのは、歴史です。歴史と言っても、大昔ではなく、みなさんのおじいちゃんやおばあちゃん、ひいおじいちゃんやひいおばあちゃんの時代のことです。和霊小学校は120年前にできたけど、その前には小学校はありませんでした。鉄道も100年前にできたけど、それより前には無かったのです。そのころに、みなさんのひいおじいちゃんやひいおばあちゃんが、少しでも便利な生活ができるようにと、小学校や鉄道を造りました。今日は、そんな昔の人の工夫を学んでくださいね。」

おや、大西部長の後に何か映ってる・・・

そうです!これがまず最初に説明をする例のブツです。和霊小学校のグランドにあります。

近づいてみると・・・

・・・???コンクリートのカタマリ!?何だコレ?なぜ小学校のグランドにこんなものが・・・?

コレを分かり易く説明してくれるのに登場したのが・・・宇和島市役所の廣瀬主任!

これは「竹筋(ちっきん)コンクリート」!

・・・???何のことかわかりませんね。

簡単に言うと・・・

このカタマリは、愛媛県で最初にできた和霊小学校のプール(昭和15年完成)の一部なのです。和霊小学校が今のところに移転した後は、市民プールとして使われていました。

ふつう鉄筋コンクリートなのですが、戦争中だったので「鉄」は貴重品。つまり、金属類は供出しなければならない時代だったのです。

そこで「鉄」の代用品として「竹」を使ったのでした。これだけで当時の時代背景を語れるね。

「鉄」のない時代での工夫が感じられますね~。

和霊プールが取り壊されたときに、その一部を和霊小学校に置いているのです。

廣瀬主任の説明は、分かり易い&おもしろかった!

竹筋コンクリートを説明する資料も、クイズ形式で小学生にはもってこいでした。

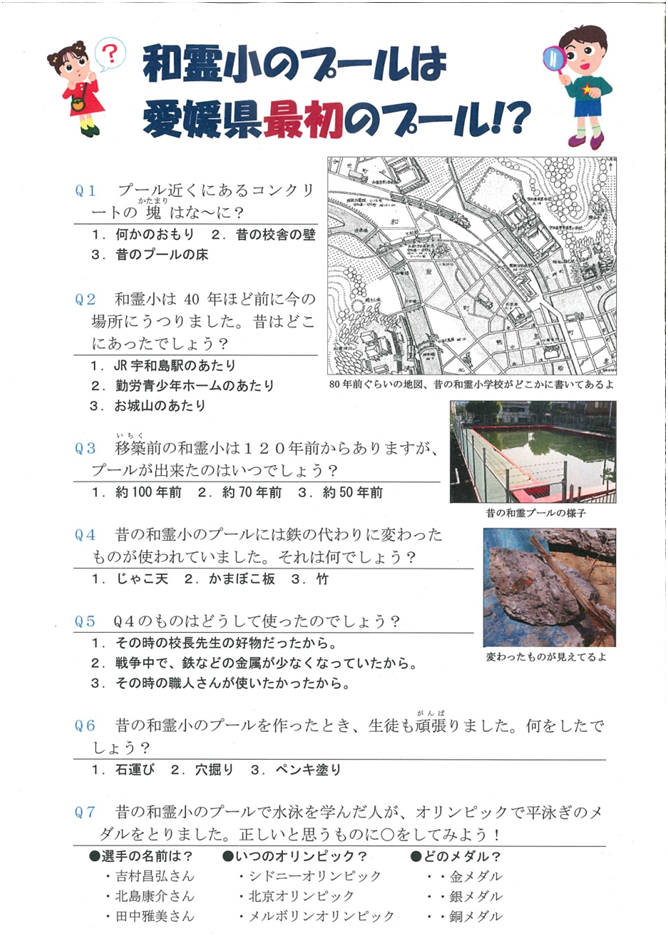

その資料はコチラ!さぁやってみよう!

※答・・・Q1:③、Q2:②、Q3:②、Q4:③、Q5:②、Q6:①、Q7:吉村正弘・メルボリンオリンピック・銀メダル

さあさあ、次は学校を出発して、野外に出陣じゃー!ボエ~(ホラ貝)

和霊小学校は高台にあるから、「ヒィーヒィー(-_-;)腰にくるな~、降りたら帰りは登るんだよな」~by土岐

ここが、和霊プールと旧和霊小学校跡。今は取り壊して、更地になってます・・・。

どんどん行くよー!

着いた!ここはJR宇和島駅の構内。

目的物はちらっと奥に見える「転車台」「扇形機関庫」でございまする。

ちなみに、右側のキレイな建物は近代化遺産でも、JR関連でもありません。子ども教室には関係のない「愛媛県南予地方局」の建物です。

ここからは、廣瀬主任から岡崎直司氏に講師バトンタッチ。

岡崎節のスタート!

ふむふむ・・・自前の扇子を用意して、言葉巧みに説明中。

来て頂いた愛媛新聞の記者もメモ中・・・。

「転車台」・・・機関車をのせて、回転することで進行方向に機関車の向きを変えていました・・・。

「扇形機関庫」・・・機関車の点検・修理をしたり、車庫として利用する建物がありました・・・。

戦前のものが今でも現役で使えます!

転車台は愛媛県ではここと松山駅のみ。

扇形機関車は、今残っているのは全国で13ケ所で、四国ではココだけ!

さてっ!いよいよです!

JR四国さんの好意により、なんと!実際に列車に乗って転車台を体験!

2班に分けてっと・・・先発隊、さあ乗り込めー!

ぐるぐる~・・・2~3周・・・

あれ!?はしゃいでいる大人が・・・ちゃっかりピースしてますよ(^皿^) by徳永

その頃、もう1班は・・・

外から転車台のまわる様子を見ながら、JR宇和島運転区の方より、わかりやすく説明をしてもらってます。

それから、宇和島駅前のSLのところへ移動!

これはレプリカですが、宇和島鉄道のことや、大和田建樹について説明してもらいました。

そして、最後の〆は・・・

宇和島鉄道唱歌の合唱。

大和田建樹のつくった「鉄道唱歌」とは少し違う「宇和島鉄道唱歌」。

なんと36番まであります・・・。

みんなで歌って〆をしました。

明治時代に、この地を走った宇和島鉄道が蘇った感じがしますね。

この日の様子は、愛媛新聞にも掲載されました。

感謝です。

2.jpg)

この日に使った資料が欲しい方は、当センターまでご連絡を!

次回は、6/26の鬼北町と、6/27愛南町でお待ちしてます!

※松野町は台風のため延期(日程調整中)。

まちづくり講演会のお知らせ!!

皆さん、こんにちは☆研究員の川渕です(^^)/

四国も梅雨入りしましたが、雨はあまり降りそうにないですね(^_^;)

さてさて、伊予市地域事務所の松本さんより情報提供していただきましたのでお知らせしますね☆

下記日程において、まちづくり講演会が開催されます。講師に、NPO法人コミュニティビジネスサポートセンター事務局長の中森まどかさんをお迎えし、「地域活性化に向けたコミュニティビジネスの可能性」と題した講演をしていただきます。

”誰もが安心して暮らせるまちづくりのために…”

地域が抱える課題をビジネスの手法により解決し、その活動の利益を地域に還元するお話を聞くことができるので、ご興味のある方は参加してみませんか?(入場無料)

【開催日時】 平成24年6月26日(火)19:00~

【開催場所】 伊予市双海地域事務所3階 文化ホール

(伊予市双海町上灘甲5821-6)

【申込み】 不要

【参加費用】 無料

【お問い合わせ先】 双海地域事務所地域支援課

(089-986-1232)

【ふれ愛茶屋】 in今治市鈍川

こんにちは!

臨時研究員の徳永です(@^^)/

先日、鈍川温泉近くの【ふれ愛茶屋】に行って参りました(^-^)

ということで、調査隊出陣ー!!!!

メンバーは、近藤研究員、岡田研究員と私デス☆

山道を車で走りながら、澄んだ空気と豊かな緑を感じながら、到着ッ☆

(自然が多いところを車で走ると、つい窓を開けたくなります(^^)♪)

元気な女性の方々に歓迎していただきました(*^_^*)v

美味しいパン(米粉の中にこうじが入ってました♪)とコーヒーもいただき、たくさんのお話を聞かせていただきました☆★

ごちそうさまでした( ^^) _旦~~

こちらのふれ愛茶屋は、3年前から始まりました。

もともと鈍川地区にJAの支店があったのですが、閉鎖してしまい、また人口減少・高齢化が進む中で、熱意のある15人の住民がこれからどうやって地域を守っていくべきかと話合いを始めました。

そして、2年間の協議を重ねていく中で、地域の人たちの交流の場が欲しいという意見が出てきました。

地域住民が集まれる憩いの場・地域外の人と交流できる場や、地元の農産物を売ることができて、買ってもらえる場所を造ろうということで、JAの跡地を利用して、【ふれ愛茶屋】を計画。

市やJAの協力・支援を得て、平成21年10月にオープンしました!

週3回(火・木・土)、ふれ愛茶屋で日用品や物産・農産物を売り、軽食喫茶コーナーでお話ができます。

今では、自主運営で続けておられます!

外観はこんな感じ♪

中の様子が見えて、入りやすいです=^_^=

お店のなかの雰囲気☆

よもぎうどん、しいたけクッキー、いなか寿司など、鈍川特有のものがあったり、農産物や日用品もあります!

手作りのおはぎは人気みたいです★

その隣に軽食喫茶ができるスペースもあります★

地元の方々はおしゃべりをされていました(^◇^)(^○^)

机は小学校で使っていたものを利用し、椅子は丸太になっています!

15名のスタッフとボランティアの方々は、和気あいあいと運営しておられるご様子でした(^◇^)v

「年寄りがやらないかん!」

と責任感を持って、地域をよくし、守っていくという思いが伝わってきました!

もともとは地元の人のことを考えて造ったものではありますが、地域外の人も利用してくださり、地域も明るくなってきたようです☆

その中で、さらに、地元の人にもっと活用していって欲しいそうです!

話を聞かせていただき、私が一番感じたことは地域の人が気軽に顔を合わせたり、話をする場の必要性でした。

そのような場所は、八百屋さんや商店街、公園など地域によって様々だと思います。

ここでは、その役割をふれ愛茶屋が担っているのです。

現代では、便利になったことで、地域外にも気軽に行ける傍ら、近所の方と顔を合わす時間・場所があまりないように思います。

先日、私は散歩がしたくなり、家の周辺をブラブラしたのですが、そのときに知り合いに会うことはほぼありませんでした。

私がアパート暮らしということも理由にあるかもしれませんが、なんとなく、また散歩しようか!という気になりませんでした。

ちょっと外に出たときに知り合いに会う場があったらいいなぁとなんとなく感じました。

私の場合は、健康で、携帯電話も使いこなせるため、近所に知り合いが少ないことが大きな心配や不安につながりにくいです。

しかし、お年寄りで、一人暮らしの方、さらに田舎に住む方にとっては、不安ではないかと感じました。

そんなときに、ふれ愛茶屋のような地域の人が交わる場があれば、ちょっと外に出ようか、話でもしたいなぁと思うきっかけにもなるのではないでしょうか。

普段はそういった場所がなくても問題ないかもしれません。

しかし、「もし」ということがあったときに、どういったことになるのか。

ふれ愛茶屋では、地域の人同士が顔を合わせることで、その「もし」という事態を未然に防いだり、早めに気付くことができると見据えていました。それは、地域に長く住んでいる人だからこそ分かることだと思います。

地域の人同士が顔を合わせたり、話をする場は意識的に残していく、もしくは、作っていくことが大事だと教えていただきました!

それにしてもふれ愛茶屋の方々は元気でした(^◇^)/☆★

地元の人を大切に思い、地元で幸せに過ごす【ふれ愛茶屋】の方々は、言葉で表せない良さを感じました(*^_^*)

それではこのへんで・・・調査隊退陣―!!!!(-_-)/~~~

次回も、お楽しみにッ☆★

ゲンジボタルを見に行こう☆

皆さん、こんにちは☆研究員の川渕です(^^)/

皆さんにお知らせです!

6月9日(土)・10日(日)に県天然記念物「矢落川のゲンジボタル発生地」である大洲市柳沢、田処地区にて「第40回柳沢ほたるまつり」が開催されます。毎年開催されているこのまつりは、柳沢げんじぼたる保存会が長年、餌のカワニナを放流し激減していたホタルを保存していく活動の中から始まりました。

まつりでは、軽食バザーやちびっこお菓子まき、藤縄神楽などのイベントがあります。ここでちょっと”藤縄神楽”について触れてみます。

【起源】始まりは不詳ですが、現存する古文書「御神楽式」によると、矢落川上流に位置する神社の神職によって奉納していた神楽が民間人による伝承へと移行したものです。元の大洲藩領のうち旧喜多郡地域を中心に広く分布する鎮縄(しめ)神楽の一形態とみられています。(藤縄神楽保存会事務局発行のチラシより)

【特色】藤縄神楽には、『太鼓の名人であった藤縄三嶋神社主長岡真鈴が道後温泉の湯が出なくなった時に呼ばれ、湯の出るようにと祈って神楽を奉納し、太鼓を「ドンドン、デルデル」と打つと湯が湧き出て人々を驚かした』などの言い伝えがあります。太鼓は舞にあわせながら打つのが、熟練の技と言われています。また、舞は全て歩数・歩幅が定まり、素朴な中にも厳粛なものや勇壮かつ激しいものなどがあります。(藤縄神楽保存会事務局発行チラシより)

特色の中にある”神楽を奉納したことで道後温泉の湯が湧き出た”という部分!!スゴイですね☆そういうストーリーを知ったうえで見ると、また違ったように見えますね☆

私個人のおススメは、河原で行う”魚のつかみどり”ですね(*^^)vお子様が対象のようですが、無我夢中で捕まえようとする光景は何とも言えません☆遠くからでも子供たちの声が山々中に響き渡っています\(^o^)/ちなみに着替えは必需品ですvv

また、同会にはボランティアガイド(19名)もおり、案内やお茶の接待を受けることができますよ!

先日、大洲市へ行った際に地元の方々が着々と準備を進めておられました☆地元の皆さんの顔が何ともイキイキしているのがとても印象的でしたね(*^^)v地元の方々が本当に楽しんでるイベントは、その地域を元気にするとともに、地域の活性化に繋がるのだということを改めて感じました☆

まつりの詳細についてはコチラをご覧ください!

【こどもの絆プロジェクト】について

こんにちは!

臨時研究員の徳永です!(^^)!

先日、【こどもの絆プロジェクト~未来への絆~ 代表 青野信久】さんがお越しくださいました(@^^)/~~~

青野さんは、愛媛県公民館連合会館の主事部会長です!

実は、青野さんは去年の当センターが毎年実施している「地域つくり人養成講座」の受講生でもあります。

青野さんは、こどもの絆プロジェクトの活動をまとめた冊子を片手に、胸にしみる話をたくさんしてくださいました(>_<)

今日は、青野さんの活動とその様子をまとめた冊子をご紹介したいと思います!

※こどもの絆プロジェクトとは、”福島の子ども達の為に活動している「ふくしまキッズ」という団体と提携し、福島第一原発事故の影響で、野外での活動を制限された福島県内の小学生を、平成23年12月25日~平成24年1月6日までの12泊13日の日程で愛媛に呼び、地元の子ども達と共に様々な体験活動を行い、リフレッシュしてもらうというものです。”

この活動を行うことになったキッカケはたまたま入った居酒屋で店員さんから聞いた一言でした。

そのことばは・・・

「福島の子どもたちが、愛媛に来れば、何も気にせずに遊べるのに・・・」

それを聞いた青野さんが、「何かできないか」と思い、県内の公民館主事の間で話したことが、このプロジェクトの始まりでした。

そんな日常の中にあったキッカケを、気持ち絶やすことなく行動し続けてきた青野さんに驚きを感じ、質問してみました。

「そのキッカケから、プロジェクトが始まるまでにどんなことがあったんですか?」と・・・

すると青野さんは、進めていく中で出会った人たちのことをお話くださいました。

「福島の子どもたちを愛媛に連れてきて、様々な体験活動や食事をすることには、まず大きなお金がいる。しかし、それをするだけのお金がありませんでした。

そのような中で、お金がないのであれば、自分たちで集めると言ってくださった方々がいました。本当に大切なことは何かを考えるべきで、そのことにお金を使ってほしいと言ってくれたんです。

また、普段仲の良い人たちも、ご自身に余裕があるわけではないはずなのに、寄付をしてくださったりと、プロジェクトに賛同してくださる方たちが、自らすすんで寄付を募ってくれました。」

青野さんは、関わってくださった方、寄付をしてくださった方の思いに触れていくことによって、前へ進むことができ、そのことにより、いままで出会っていなかった様々な方とも出会い始め、色々な人がつながっていったことも実感したそうです。

そうして、多くの人たちからいただいた大事な寄付金と、県からいただいた補助金によって、このプロジェクトを行うことができたのです。

実際のプログラムですが、初日の12月25日から、3日間は新居浜市で、地元の子どもたちとスタッフ・ボランティアと過ごしました。

12月26日の「最初の外遊び」は、印象深かった子どもが多かったそうです。

普段、福島に住んでいると外で遊ぶ時間は短い。

愛媛では普通に何時間でも外でめいっぱい遊べるけれど、福島では難しい。

愛媛に来てめいっぱい遊ぶことができた子どもたちにとって、本当に有難かったようです。

子どもたちの喜ぶ様子を見た青野さんは、その当たり前のことができないという福島の実情に改めて被害の大きさを実感したそうです。

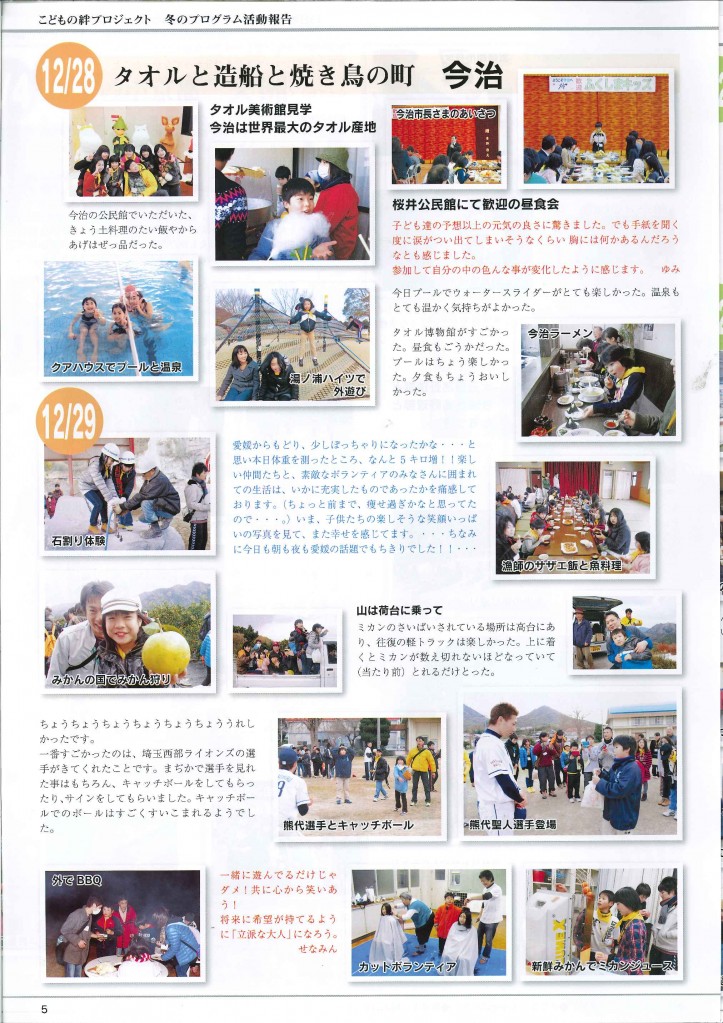

次に、今治へと移動。

福島に住んでいる方たちにとっては、

「動く」⇒「お腹がすく」⇒「食べる」

という、普通のことができにくいのです。

そんな子どもたちに青野さんは「子どもたちの体重を3kg増やして、福島に帰ってもらおう」と考えていたそうです!

写真でもすごくご飯を嬉しそうに食べているのが見受けられます。

その結果、冊子にもあるように、5kg増えた子もいるとか!

福島では、安心してご飯が食べられず、少しやせ過ぎていた子もいたようなので、親にも喜んでもらえたようです!

そして、1月4日からは大洲へ。

プロジェクトをすすめていくなかで、青野さんが気を付けていたことは、

”とにかく楽しんで帰ってもらうこと” と “目を離さずに、寄り添ってあげること” 。

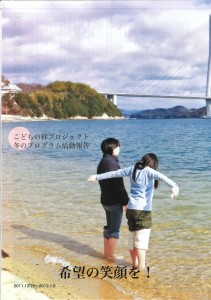

あるとき、小学校5年生の女の子が「海に行きたい」と言ったそうです。

青野さんは、最初は海には連れて行かないほうがいいかなと考えていたのですが、女の子の気持ちを尊重して、空いた時間に海に連れて行ってあげたそうです。

すると、真冬にも関わらず女の子は海に足をつけ、気持ち良さそうにしていました。

その時の様子がコチラ。

その写真がこの冊子の表紙と裏表紙をかざっています。

私たちにとっては、他愛もないことではありますが、それができるということが実は幸せなのだなぁと思わされました。

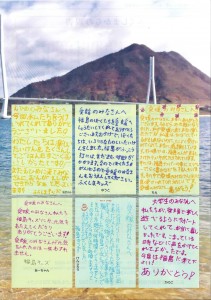

最後にスタッフの言葉や、新聞記事、福島からの手紙を載せます。

青野さんはこのプロジェクトを終えて、福島の子どもたちを愛媛の3つの地域に連れて行き、そこで様々な体験をしてもらって、本当に喜んでもらえたと感じました。

そして、子ども同士の絆が生まれました!

福島の子どもも、また来年も愛媛に来たいと言っている子がいるそうです。

またそれだけでなく、そこに住む地元の人々や、関わったスタッフ・ボランティアの方にも変化がありました。

多くの人が関わり、そこにみんなの思いが集まったことで、様々なところで絆が生まれたのです。

地元の美味しいものを食べさせたいと頑張った地元住民の方々同士の絆。

寄付金を渡してくださった方々との絆も実感したそうです。

ここには書ききれないほどの絆がたくさん広がり、強まったことだと思います。

この絆が、これからも続き、さらにもっと広がっていったらいいな、とおっしゃっていました。

私たちセンターがいま”地域づくり”をやっているなかで、

本当に大切にしていきたいことを聞かせていただきました!

また、次回のこのプロジェクトは夏にされるそうです!

これからもお話を聞いていきたいです(*^_^*)

本当にステキなお話をありがとうございました(@^^)/~~~

※こちらの冊子を欲しい方がいらっしゃいましたら、青野さんににご連絡ください。

携帯電話:090-1174-8252

メールアドレス:kodomonokizuna@ezweb.ne.jp