県内の見どころ

新年あけましておめでとうございます。

所長の脇水と申します。

昨年は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、大変な1年でした。

えひめ地域政策研究センターにおきましても、移住・定住フェアのオンライン開催、地域づくり人養成講座の開催回数削減など、少なからず影響を受けたところです。

令和2年度は残り3か月となりましたが、所員一人ひとりが努力と工夫を重ね、この難局を乗り越えていきたいと思いますので、今年もよろしくお願いいたします。

さて、昨年4月に就任後、愛媛県内のいろいろな所を訪問させていただき、活力ある地域づくりに微力を尽くしているところです。この中で印象深かったところについて簡単に紹介させていただきます。

○鬼北町庁舎

(正方形平面の議場の屋根に双曲放物面シェル構造を採用し、妻壁に円形ガラスブロックをはめたもので、レーモンド建築設計事務所による庁舎建築)

○ミュゼ灘屋

(伊予市郡中のまちを拓いた宮内小三郎家主屋が、伊予市の魅力や文化を発信する、まちの縁側『ミュゼ灘屋』として改修・再生)

○ほっこり奥松

(伊予の国府・今治から道前平野を通り松山平野へ抜ける、古の参勤交代の道の真ん中にある東温市奥松瀬川地区に造られた交流拠点)

○いとまちマルシェ

(水の都『西条』の恵み多き土地にこれまで育んでもらった恩返しと、その魅力をより多くの人にお届けしたい、という強い想いから誕生)

○来島海峡海上交通センター

(来島海峡における船舶交通の安全性及び効率性を向上させることを任務とし、海上保安庁が設置して運用)

○三津の渡し

(松山市三津浜地区の港町景観資源の一つで、港山城兵の食料の調達のために、対岸に舟を渡したのが始まり)

○宇和米博物館

(旧宇和町小学校校舎を移築保存したお米の博物館で、日本一長い木造校舎の廊下)

○船越運河

(由良半島中部にある運河で、漁船が由良半島を通る際に、半島を回り込む状況を改善するべく造られ、宇和海の見事な景観が広がっている)

これら以外にも、県内には見てほしいところがたくさんあります。ブログを読んでいただいている皆様方の地域にも、見どころ、美しいところ、素晴らしいところがたくさんあると思いますので、教えていただければ幸いです。

当センターでは、地域の活性化に寄与するイベント等への経費助成や、地域住民の皆様方が主体となった持続可能な集落の活性化を目指す事業を実施していますので、お気軽にお問合せください。

それでは、新型コロナウイルス感染症が一日も早く収束することを願い、このあたりで失礼させていただきます。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

人口減少社会に挑む!フォーラム2020

研究員の兵頭です。

私が事務局を担当している、「えひめ地域づくり研究会議」が主催するフォーラムが12月12日(土)サイボウズ松山オフィスにて開催されました。

例年『人口減少社会に挑む!』をテーマに開催している本フォーラムですが、今年はコロナ禍を受けて、ZOOMを利用したリモート配信という形で行いました。

印象に残った言葉を紹介します。

【愛媛大学:笠松先生】

「現代社会は、過去の文明の英知の積み重ね。最先端だけで成り立っているわけではない。」

「不便さと幸福は両立する。」

【㈱宝荘:宮崎さん】

「まちづくりは『道徳・説得・納得』3つの得がなければ進まない。」

「社会を回すためには経済が必要。稼ぐ力・税金を納める力が、今後の厳しい財政状況の中でもっともっと必要。」

【㈱維里:首藤さん】

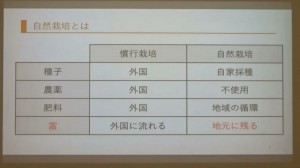

「日本の食料自給率は37%だが、その原料・資材ですら外国に依存している。」

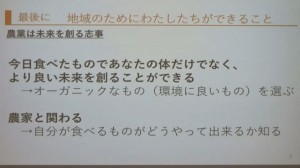

「今日食べたものであなたの体だけでなく、より良い未来を作ることができる。」

【移住コンシェルジュ:板垣さん】

「withコロナ時代は痛手か?チャンスか?の二択ではなく、ポジティブに考えなければならない。」

「いらない慣習は捨てて、新しいものに切り替えていく意識が大事。今後もコロナで急速に変わっていく社会に順応できるように。」

【どい書店:岡山さん】

「3人に1人の若者が、就職して3年以内に辞める。社会自体がうまくいってないからだと思う。」

「4月に議員になろうと思います!」

(↑↑これには会場がどよめきました笑)

慣れないZOOMを使ってのフォーラム開催ということで、リハーサル段階では原因不明のハウリングなど、数々の難題が降りかかってきましたが、一つひとつクリアしていき、無事に配信に漕ぎ着けました。結果だけでなく、プロセスもとても実になりました。

フォーラムの様子は、えひめ地域づくり研究会議のYouTubeアカウントから公開中です。ぜひご覧ください。

https://youtu.be/RDVa9mJCn18

師(僧侶)も走り回るほど忙しい師走となりました。せかせかと、新年を迎える準備をしていきましょう!!

フィールドワーク体験について

主任研究員の片上です。

今年度は新型コロナウイルス感染症対策の影響を受け、講座も座学形式が多くなるなど、例年とは違うやり方で実施せざるを得ない状況です。

そのような中、印象に残ったのは、三津のフィールドワークです。玉井研究員もブログに記載しております。

三津は久しぶりに訪問させていただいたのですが、かなりの変化に驚きを隠せませんでした。

まず、建物にペイントしているのにびっくりしました。他にも数件ありました。

郵便局も赤色ではありませんでした。

その他、お洒落なお店がたくさんありました。

フィールドワークの後は、愛媛大学の山口先生の講義、前田先生のワークショップを木村邸で行いました。

木村邸のHPはこちら

https://www.kimuratei.com/木村邸について/

木村邸は、明治14年に建てられた、木造2階建て本瓦葺切妻造りの古民家であり、国の有形文化財にも指定されています。

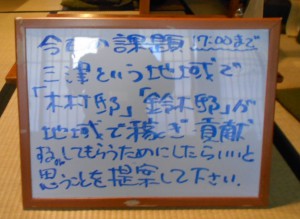

ワークショップのお題は写真のとおりです。

木村邸の管理者の岡崎さんもワークショップに参加して頂き、一緒のグループになりました。

私は最初好き勝手なことを言っていましたが、岡崎さんからボランティア運営で人手が足りないことや、風呂場も改修したいが資金がなく現在はできないだろうなどの話もあり、切実な状況がわかりました。また、そのような中でも、木村邸を三津に存続させ続けたいと語られ、三津への熱い思いが感じられました。

このような機会を体験できたので、三津の更なる魅力を発見するため、また訪問したいと思います。

三津のお店はお休みもあるみたいですので、皆様も下調べをして訪問し、三津の魅力を体験してはいかがですか。

薬用植物を活かした山間地域の産業振興を考える

11月1日(日)久万高原町で開催された和製ハーブ「クロモジ」に関するセミナーを聴講して来ました。

久万高原町セミナー案内

まず、クロモジって何?と思われる方も沢山いらっしゃるはずなので、少しご説明させて頂くと、クロモジはクスノキ科の落葉低木。茎や葉に芳香性が強くお茶やアロマなどに使われ、近頃は和製ハーブとして人気となるとともに、養命酒を製造する上で原料の一部となっていると伺っております。

養命酒製造新聞広告

このクロモジを研究して、アロマオイルやキャンドルの商品開発を地元上浮穴高校の学生が進めていて、初代プロジェクトチームや現チームからの成果報告がありました。

くまーるの森びとパンフレット

また、愛媛大学の伊賀瀬教授から、クロモジエキス入りのど飴の効果について同大学附属病院看護部職員と養命酒製造(株)による実験結果の報告があったほか、インフルエンザ治療薬のタミフルは、中華料理香辛料の八角が源となっていて、八角は植物のトウシキミ(シキミではありません)の果実が源となっているとの解説もありました。

こうした薬用植物を活かした地域産業の振興は隣県の高知県でも進められていて、高知県・越知町・(株)ツムラ・農事組合法人ヒューマンライフ土佐の4者は、平成20年(2008年)にパートナーズ協定を締結、同地域では薬用植物の柴胡(サイコ)や山椒などの漢方生薬原料を生産、漢方薬の柴朴湯(サイボクトウ)や大建中湯などとなって皆さまの健康に貢献しております。(出典:高知県、(株)ツムラホームページ)

薬用植物の多くは久万高原町のような比較的冷涼な気候の地域で生育することから、山間地域の産業振興を考える上での大切なヒントをご教示頂いたと認識しております。

それでは、今回はこのあたりでお暇とさせて頂きます。