高知県仁淀川町との意見交換会in伊予市双海・人間牧場

皆さん、こんにちは(^^)研究員の川渕です。

なかなかブログが更新できず、申し訳ありませんm(__)m現在、次号の「舞たうん」発行のために編集作業を行っており、イイ物に仕上がるよう奮闘しております。

さて、先日ですが、伊予市双海町 人間牧場主の若松進一さんから「高知県仁淀川町との意見交換会があるからセンター職員もおいで!」という嬉しいお誘いを受けまして、伊予市双海町の人間牧場へ行ってきました☆その模様をアップしますので、よろしければご覧ください。

この日、センターからは河野研究員、大政研究員、芝事務員、私の4名が参加させていただきました(^^)(本当は、須山主任研究員も参加する予定でしたが、別の業務と重なり、分身の術もうまくできなかったので泣く泣く不参加となりました(ToT))

9時30分に双海シーサイド公園に集合し、全員が揃ったところで人間牧場へ出発です!(皆さん、人間牧場は決して人間を飼っているわけではありませんから…(笑))

途中、見頃を迎えていた菜の花ポイントに立ち寄り、皆さん思い思いに写真を撮られていました☆

この日は愛媛県中予地方局から松本さん、前神さんも参加されていました☆むむっ?この後ろ姿は双海人遊撃隊長の冨田さんですね(^^)

この場所にはピザ釜も設置されているんですよ☆

↑これがピザ釜です☆海を見ながら食べるピザはどんなお味なんでしょうかね?

菜の花スポットを離れた一行は、人間牧場に到着☆ここは、まちづくりを志した人が踏み入れることのできる聖地!(←個人的な見解です(^_^;))そして、車の運転に自信のある方が降りて来られる道です!(私達は普通車だったので途中で車を置いて歩いて降りました(-_-;))

人間牧場にて河野研究員と芝事務員で記念撮影です☆

な、なんと!ここにもピザ釜が…(゜o゜)スゴイ!本格的な感じですね☆

人間牧場 年輪塾の看板です☆いつ見てもカッコイイ!!この切株はもともと高知県から持ってきたんですって!本日の仁淀川町との意見交換といい、何か「縁」を感じますね~☆

名刺交換も終わり、早速、意見交換会スタートです

まずはじめに、仁淀川町で地域支援企画員をされている西森さんから仁淀川町観光振興についての取り組みについてをお話していただきました。

仁淀川町は平成17年に合併し、町内には中津地区に中津観光協会があるだけで町全体としては存在おらず、合併後は町内の観光企業や住民団体が各自バラバラに観光PRなどの活動を行っていたそうです。

そんな中、平成21年から取り組んでいる仁淀川町観光振興策である”産業振興計画”の推進を図り、より自立した仁淀川町の観光振興団体を目指して、平成23年2月に『仁淀川町の観光を考える会』を発足され、観光資源調査やネットワークづくり、旅行会社等とのツアーガイド企画などに取り組まれています。

仁淀川町は高知市内から遠隔・僻地にあるため、いかに「仁淀川町らしさ」や「仁淀川町にしかないサービス」を提供できるか調査し、さらには地域内の高齢者や歴史研究家等からの聞き取りなどによるコンテンツ発掘なども行い、ガイド実践するための資料整理と研究及びガイドの実践を行ってきたそうです。ちなみにガイド実践については、伊予鉄トラベルさんと連携して地元ガイドツアーを企画し、2011年9月末において延べ5つのバスツアーに対応されたようです。

ツアーガイドを通じて、これまで観光資源とも認識されていなかったモノ(伝説、神社、地域、食など)を有機的に繋げていくことで、奥深い仁淀川町の『観光コンテンツ』がしっかりとした観光資源として活かされていけることを確信できたようです。また、地域住民で組織化しているため、より地域住民や地区との強い絆とネットワークが構築されたと同時に、”他の旅行会社が真似できない差別化されたツアーづくり”が実施可能であるとの事でした。

今後、感動する観光ガイドの増員や育成、目指すべき観光とそのターゲット、ツアーガイドの場の創出などを課題として取り組まれるそうです。

西森さん、貴重なお話をありがとうございましたm(__)m

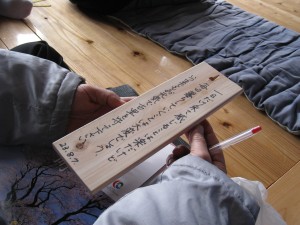

続いて、によど自然素材等活用研究会 代表の井上さんにもお話をしていただきました。その中でも特に「いいね!」と思ったのが、この『つっ板ー」☆(面白いですね(^^))

いや~新しい形ですね(^v^)是非、広めてほしいです☆

※ちなみにTwitter(ツイッター)とは、140文字以内の「ツイート」 (tweet) と称される短文を投稿できる情報サービスのことです!

これはお土産として参加者全員にいただいた「白いものチップス」です。少し油が強いように感じましたが、甘くて美味しいですよ☆できたら、塩味も発売してほしいですね☆

続いて、伊予市双海町 地域おこし協力隊の冨田さんよりモニターツアー「ぞぶろう、ふたみ!!~海・森・夕日の3セットツアー~」についてお話していただきました。

このタイトルにある「ぞぶろう」とは、「川の中を歩く」をあらわす方言なんです。双海ではこの言葉の意味を広げ、双海を”とことん楽しむ”旅を企画されたのだとか…☆内容としてはとにかくめいいっぱい楽しむ体験型ですね(^^)/大人も気持ちが若返る!そんなツアーだと思います☆いや~、これに案内人が冨田さんだったら、一日お腹を抱えて笑っていなければいけませんから大変ですね(^_^;)冨田さん、ありがとうございましたm(__)m

意見交換会も終了し、最後に人間牧場主の若松さんにご意見をいただきました☆いや~、若松さんはスゴイですね(゜o゜)「○○やったら面白いんじゃない?」とか「こういう視点もあるんじゃないかな?」とか、この短い意見交換の間でも、次々にアイディアが出てきてました。ホント、すごいです!いろいろ勉強させていただきました☆若松さん、ありがとうございましたm(__)m(久しぶりの人間牧場で、頭の中をリセットさせていただきました☆)

最後に記念撮影です☆(よく見ると、面白そうな人ばかりですね(笑))

以前もご紹介しましたが、これが人間牧場の「ロケ風呂」です☆この中で海を眺めながら頭をリセットするんですよ☆固くなりつつある頭を柔らかくして、まちづくりを楽しくするのです☆

とこんな感じで意見交換会も終了です(^O^)/伊予市双海町の皆様、高知県仁淀川町の皆様、本当にありがとうございましたm(__)m今後とも当センターをよろしくお願い致します。

【♪おまけ♪】

帰り際、双海シーサイド公園にて昼食をとった後、伊予市の松本さんから「じゃこカツ食べな!」といただいちゃいました(*^_^*)ありがとうございます☆

早速、カブリ~っと!

ん~まい(^◇^)ほくほくですな☆食べ始めたらやめられないですね~(^_^;)もう止まりません!!皆さまも是非機会がありましたらご賞味ください☆呑み助にはたまりませんよ(*^^)v

あっ!!そういえばブログ用に写真を…と。。。あぁ~残念ですね、専属モデルの須山主任研究員は別の業務で参加出来なかったんですよ(-_-;)せっかく、食べっぷりをお見せしようと思ったのに…(>_<)

と、ここで一人の女性が手を挙げて…「あたしがやる!!!!」

「分かりました☆それではハイポーズ♪」誰なんでしょうかね(笑)

パシャリ☆写真はコチラ↑(^◇^)前神さんでした♪おしまい

【お知らせ】

4月15日(日)10:00~18:00 伊予市双海町 ふたみシーサイド公園にて「オレンジマルシェ」が開催されます☆前日はオレンジデー、お互いの愛を確認しあう日。いろんな愛を確かめようということで、いろいろな催しが企画されています☆是非ご来場ください↓↓↓

シンポジウムのご案内☆

みなさん、こんにちはヽ(^0^)ノ主任研究員の須山です。

研究員ブログとしては、久しぶりの投稿となります。

さて、今回は、シンポジウムのご案内です。

特定非営利活動法人 e-ワーク愛媛の難波江さんから『愛顔よとどけ!「えひめのご当地うまいモン!シンポジウム」』を開催するとのご連絡をいただきました。

内容は、基調講演・パネルディスカッション・試食会の三本立て!

どなたでも無料で参加できるとのこと☆

いかがですか?

お申し込みはコチラ(#^.^#)

↓

特定非営利活動法人 eワーク愛媛 担当 栗原 典子

〒792-0060愛媛県新居浜市大生院2151-10

東予産業創造センター2階

MAIL:e-works1@e-works.ticc-ehime.or.jp

TEL:0897-47-4307 FAX:0897-40-6648

遅ればせながら新居浜太鼓祭り

研究員の大政です。なんと本ブログのアクセス数が12月下旬にカウンターを設置して以来、わずか3カ月余りで10万アクセスを達成しました。これも一重にいつもご覧下さっているみなさまのおかげでございます。引き続き、ごひいきの程よろしくお願い申し上げます。

さて、今年度の写真の整理をしていたところ、昨年の新居浜祭りの写真が出てきました。せっかくですから5か月遅れですが、新居浜太鼓祭りの紹介をしたいと思います。

新居浜太鼓祭りの主役はなんといっても「太鼓台」。祭り期間中には新居浜全体で51台が運行していて、「ドンデンドン」と太鼓の音色を響かせながらそれぞれが地区内を練り歩いています。

最も上部にあるモザイク模様のふろしきは空(宇宙)、黒いくくりは雲、そこから垂れ下がる白い房は雨、雲の下には龍の飾り幕、その下には人間や建物の飾り幕 。太鼓台は世界そのものを表していると言われています。

太鼓台はとにかく大きい。広い国道でもない限り、道幅いっぱいで電線にもひっかかります。

すべて職人が手作業で刺繍しています。飾り幕の模様は地区でそれぞれ異なり、地域の伝説や氏神にゆかりのある日本神話、中国神話など様々です。ちなみに飾り幕は非常に高価で上の龍一匹でプリウスが買えます。全体ではで何千万にもなります。言葉通り太鼓台は地域の宝なのです。

実は瀬戸内海一円は太鼓台文化圏で、香川のちょうさ祭りや、西予市の秋祭り、上島町の秋祭り等々でも太鼓台(呼び方はそれぞれ違う)を見ることができます。その中でも新居浜の太鼓台は独自に恐竜的な進化を遂げています。その理由は諸説あるようですが、江戸期以降明治にかけての別子銅山の隆盛による新居浜の発展と、地域同士の張り合いが次第に太鼓台を現在のような巨大で派手なものにしていったという説が有力なようです。

さて、新居浜太鼓祭りの見どころはなんといっても〝かきくらべ〟です。通常各地区で練り歩いている太鼓台が集まり、差し上げなどの演技を披露します。

巨大な太鼓台が宙を舞う姿は圧巻です。太鼓台を何度も空中に放り投げたりする地区もあります。

大きなかきくらべともなると、すごい数の見物客が押し寄せます。

↑背景すべてお客さん。

期間中には市内各地で何度も開催されます。

船に乗せてみたり。

お神輿が登場したり。 ※太鼓台はお神輿のお供という位置づけ。

最終日、完全燃焼した太鼓台は夕日を浴びながら、それぞれの自治会館へ帰ってゆきます。

そして解体

太鼓台は新居浜の地域づくりに欠かすことのできない重要なものです。太鼓台の指揮者になりたいために、青年団に加入し、地域で活動する若者が新居浜にはたくさんいます。お年寄りも子供も、みんな太鼓台が大好き。太鼓台は世代超えて地域の人々を結ぶ〝絆〟であると思います。

最後に、太鼓台についてよく受ける質問No1 「なんで太鼓台って言うの?太鼓ってどこにあるの?」

答えは

地域づくり支援組織設置に向けてのワークショップ!3回目☆

皆さん、こんにちは!研究員の川渕です☆

インフルエンザのピークは過ぎたものの、まだ油断はできませんね(汗)体調管理には十分気をつけてください。

さて、先日宇和島市で開催されました「地域づくり支援組織設置に向けてのワークショップ」の3回目の様子をアップしますので、ご覧ください☆

その日は別の業務も重なっており、朝一で八幡浜市へ移動☆

着いた場所は、沿岸部の地域でしたが、のどかでゆったりした時間が流れている雰囲気で心地よい感じでした☆(潮風がまたよかったりするんですよ!)

業務も終わり、八幡浜市の萩森さんに別れを告げ、いざ宇和島市へ☆

道の駅 きさいや広場に到着したとき、腹時計が12時を指していたので昼食をとることに☆たぶん「ちりめん丼」だったと思いますが、美味しかったです!

13時30分より開会されたワークショップ(愛媛県県民活動推進課主催)では、行政やNPO、地域づくり団体など約20名が参加されていました。ファシリテーターはNPO法人いよココロザシ大学 学長の泉谷 昇氏です☆

まずは、アイスブレークとして、簡単に自己紹介を行いました。

自己紹介も終わり、早速本題へ☆

その前に、ちょこっとこれまでをふりかえってみると…

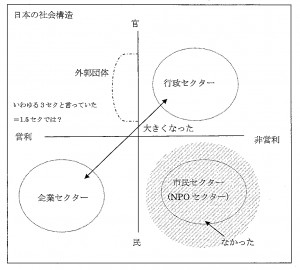

従来は官が独占してきた領域を「公(おおやけ)」に開いたり、官だけでは実施できなかった領域を官民協働で担うなど、市民、NPO、企業等がともに支え合う仕組み、体制が構築されたものであった。「新しい公共」がめざす社会は、「一人ひとりの居場所と出番があり、人に役立つ幸せを大切にする」、そんな社会なんだそうです。

上記図のとおり、「行政セクター」や「企業セクター」は存在していたのに対し、「市民セクター」はなかった。「市民セクター」の領域を広げていく必要がある。(市民セクターのデザインが必要)=共助の関係

・ノンプロフィット(非営利)

・ボランタリー(自発的)

・インディペンデント(自立・独立)

自分たちの望む社会は自分たちの手で!(パラダイムの変更)→市民自治によるまちづくりを行うためには協働が必要であることを改めて認識しました。

協働とは…

・お互いを理解しながら共通の目的を達成するために協力して活動すること

・社会の課題解決に向けて、それぞれの自覚と責任の下に、その立場や特性を認め合い、目的を共有し、一定の期間、積極的に連携・協力すること

↓

役割分担・責任分担=お互いの得意・専門分野で連携

と、こんな感じでふりかえりまして、泉谷さんから本日のお題をいただき、グループごとで一枚の用紙にまとめあげていきます。

今回は、1回目のときに「未来(子供たち)に残したい南予」として、各グループで挙げた「残すために必要な資源」をどうやって調達するかを考えるというものでした。(グループ名、作戦名、内容、特徴、障壁など…)

↑私達のグループは「人(絆)」に注目してみました。(メンバーは、眞鍋さん、平井さん、奥川さんです☆)

現状 人口流出などから、コミュニティ弱体化

↓

課題 南予の宝を残すためには…

「助け合い」「地域の愛着」「心の豊かさ」

↓

着目 「人」=いわゆるキーマン 「絆」

周りのグループを見渡すと、3回目とあって皆さん次々と提案がでてきていました☆

このワークショップでは、頭を固くしないようにクラシックな音楽が流れており、テーブルにはチョコレートなど、甘い物を置いてリラックスした状態で取り組みます。たしかにこの雰囲気は頭がやわらかくなるのでイイですね☆

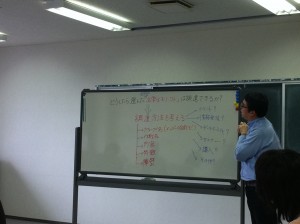

さてこれから各グループによる発表タイムです☆各グループを代表しまして須山主任研究員のグループにスポットをあててみましょう!(というよりも、この写真しかなかったのが本音ですm(__)m申し訳ございません…)

須山主任研究員のグループは、

チーム名:「2班だけどごはん☆」

作戦名:「愛着ものがたり」

【内容】

・郷土食グルメコンテスト(ストーリー付)

・食を通じた憩いの場

上記2項目を実施するために、「郷土料理の日」、「検定」、「教室」、「給食」などが挙げられました。

【特徴】

・情報提供はするけれど、レシピは出さない(食べられるのは地方のみ)

・各世代、男女問わず関われる

・地元産物屋さんの復活(八百屋、魚屋)

【障壁】

・愛着はあるけれど…

などの提案がされました☆特徴の部分で外に出さず、逆に来てもらうという部分が印象的ですね。また、「郷土料理の日」というのはあってもいいのではないかと思います(実際にあるかもしれませんが。。。)

他にもいろいろな提案がされてました☆(スミマセン、全部の写真がなくて…)

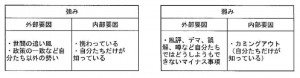

最後に講評としてファシリテーターの泉谷さんより、「立てた企画の”強み”と”弱み”を知る=SWOT(~らしさの発見)」についてお話していただきました。

上記のように計画・企画すること(掘り下げていくこと)が大切であることを学びました。泉谷さん、貴重なお話をありがとうございましたm(__)m

このワークショップを通じて感じたことは、いろんな立場の方々が多ければ今まで考えつかなかったことがバンバン出てくるということです。(地域づくりに直接関係がないような方々とか)それぞれが持っている引き出しから出てくる情報を組み合わせることで、また新たな取り組みに繋がるのだなぁと思いました。

島根県海士町へ行ってきました☆

皆さん、こんにちは!研究員の川渕です☆

出張したりしてバタバタしていたので、なかなかアップできませんでしたm(__)m

では、先日勉強させていただきました島根県海士町(1/15~1/17)の様子をアップしますのでご覧ください。この日は昼から松山を出発し、公用車で鳥取県米子市へ向かいました。(フェリーの都合上、前日入りする必要があったので…)

高速道路で順調に進み、岡山を越えたあたりで、辺りの様子が一変!!

一面、銀世界になりました(゜o゜)私達が乗っていた公用車はノーマルタイヤでしたのでさすがにヒヤヒヤしましたね…(^_^;)(チェーンは積んでいましたが。。。)

時速50kmくらいで進みつつ、近くのSAでちょいと休憩です(^_^;)

SAのお店の前には股下までありそうな雪が積んでいました。ちょっと前のめりして人型を作ろうかとも思いましたが、田舎モン丸出しなのでやめときました(^^)/

夕方、なんとか米子市に到着です☆ホテルにチェックインしたあと、せっかくですからフロントで郷土料理が食べられるお店を教えていただき、近くのお店へ。。。堪能させていただきました\(^o^)/ご馳走様です☆

1/16の朝、余裕をもってフェリー乗り場へ(^^)/冬の日本海はよくシケるようで、欠航になることが多いのだとか…。私達もこのワンチャンスしかないため、今日乗れなければ愛媛へと引き返すことになるのです(-_-;)前日、飲みながら祈ってたのでどうか…

無事、乗れることができました!神様、ありがとう!!

…そこから、私達に訪れた沈黙……

船酔い中でございます…(+o+)

ただただ、寝るか、歩くか、外を見るか…の4時間です(>_<)

別にフェリーとかに乗ったことがないわけではないのですが、瀬戸内の海とは比べものにならないほどの揺れでしたので日本海の荒波にもまれていました(+o+)

外に出ると、水しぶきが頬を叩くようで、なかなか痛い…

フェリーの航路案内看板です☆直接、海士町がある中ノ島へ行くわけではなく、順番に島を回っていくようです(^^)

案内を見てるってことは、島外の人かな…

とよくみてみると、須山主任研究員でした(^_^;)歩きまわってたんですね…(笑)

島が見えてきた!と思いきや、無人島ですね…(-_-;)

島に早く着いてほしい…

今度こそ見えた!と思いきや、一番最初に着く島でした(+o+)さっき、案内看板で学習していたのに…もう気が気じゃない。。。

もうアカン…と腰が抜けたように沈んでいった二人でした(^_^;)

それから少しして無事、菱浦港(海士町)に到着しました☆これが『キンニャモニャセンター(ターミナル&レストラン)』です!

このセンターに海士町交流促進課と地産地商課、それに産業創出課があるのです(^^)実は、海士町ではこの玄関口ともいえるターミナルに3課を配置することで随時対応できる体制をとられているのです!

私達は今度講演していただく大江課長さんを訪ね、産業創出課へとお邪魔しました。入った瞬間、とにかく挨拶がスゴイ!!職員お一人お一人が”熱烈大歓迎”みたいな感じで圧倒されました(゜o゜)

大江課長さんとお会いし、「昼食まだでしょ?そこのレストランで食べてきたらいいですよ」と言っていただき、お言葉に甘え昼食をとらせていただきました☆(もしかして…私達が船酔いで昼食が食べれてないのが分かっていたのでしょうか…?!お気を使って頂きありがとうございますm(__)m)

木造で建てられたレストランは、とても雰囲気がよく落ち着ける空間でした(^^)

やっぱり、海士町に来たらアレでしょ?というわけで、私は「島じゃ常識!サザエカレー」を注文しました☆(ですが、船酔いで若干昼食をとることすら困難な状況でした…(汗))

はぁ~(*^_^*)本当に良いロケーションで、癒されますね(*^^)v

さぁ!きました!!「サザエカレー」でございます☆

島産のサザエがいっぱい入ったカレーです☆

美味しい!!(^◇^)…ですが、船酔いでなければもっと味わえたかなと思います(汗)

昼食をすませ、早速打合せも兼ねてお勉強をさせていただきました。

隠岐は昔、道前(みちまえ)と道後(みちあと)と呼ばれていたそうで、今は島前(どうぜん)と島後(どうご)と呼ばれているそうです!(愛媛・松山にも道後(どうご)という地名があるので、何か縁を感じるところでした。)

海士町の取り組みは、小泉政権の構造改革時に離島にも圧力が掛かってきたため、海士町でも覚悟を決めて、「島づくり」を始められたのだとか!(詳しい経緯とかは、また講演していただく機会があるときまでおあずけです☆)

まず第三セクターなどの運営についてお伺いしました。CASについては、もともと愛媛県宇和島市の遊子を参考に導入されたようです(゜o゜)(いろいろなところで繋がりますね。)運営については、当初の売上には達成できていないものの、昨年から黒字決算であるようです。(だいたい1千万円くらい。。)引き続き、「白イカ」など魚介の販路開拓をすすめていかれるようです。

「隠岐牛」については、当初計画していた”月12頭”を達成し、現在、倍の”月24頭”にする予定だそうです。全国でも黒毛和牛については、隠岐のみが右肩上がりとなっているようです。

「塩」については、第三セクター「ふるさと海士」が一括して直売されており、キンニャモニャセンター事業及び塩についてはトントンもしくは黒字となっているようです。

続いて地域おこし協力隊についてもお伺いしました。現在、3名(3年目)が在住されており、1名が定住予定で他2名が帰られるようです。また、4月以降も引き続き導入を検討されているようです。

移住についてもお伺いしたところ、「基本的に永住希望はありません。若い人の移住希望はどんどん受け入れるが、短期移住でもいい。移住した経験を全国に帰ってそれぞれの地域で語り手となってくれたら、そこからまたネットワークが広がる。」との事でした。また、移住者には極端な優遇措置はとられていないようで、他の地域とは反対にあまり金額も投資していないので、帰られたら困るということもないようです。

次に自治体の自立的な面についてお伺いしました。現在、国・県の施策がないとやっていけないのが現状だそうです。メディアを通じて情報発信ができている部分で、島民からの理解は得られているのではないかと思われているそうです。財源は頼っても、行政主導ではなく、地域の人達が入って一緒に考えているようです。また、まちづくりは失敗前提でやらないとダメ!(山内町長さんは職員に対し、何事にもチャレンジさせるようで、しないと何も生まれて来ないと言われているそうです。←イイですね)

大江課長さん、お忙しいところありがとうございましたm(__)m

大江課長さんのお話のあと、急遽ご無理なお願いをしまして隠岐開発総合センターへお邪魔しました☆そこで結婚支援の業務をされている婚活支援員の高山さんにもお話を伺うことができたのです!

海士町では、商品開発研修生として来島される方と地元の方が結婚するということが非常に多いようです(反面、離婚も多いようですが)

私達が全国各地の離島などで婚活イベントの調査をしましたが、海士町でも婚活のにおいがするイベントには行かない傾向にあるようです。(理由は全国共通なのかもしれませんね)

ここでせっかく出会った「縁」ですので、今後、情報交換をしていきましょうということに!

しかし、私が一番印象に残っているのは、島内を巡回しているバスを夜だけ居酒屋に!通称『居酒屋バス』です☆これは面白い!!巡回しているので、帰りたくなったら降りればいいらしいのです。I・Uターン者ともともと島に住んでいる人との出会いの場として、私は個人的に応援したいですね☆高山さん、顔晴って(がんばって)くださいね(^^)/

高山さん、お忙しいところありがとうございましたm(__)m

続いて、海士町総合振興計画についてを海士町教育委員会 地域共育課の松前(まつまえ)課長さんにお話をお伺いしました。

第4次計画については、「住民参加型」であり、当時出前授業で来島されていたstudio-Lの西上さんとの繋がりで、素案から公募し、行政・海士町民でできないことを山崎さんにお願いしたそうです。計画策定の委員は50名で、提案だけでなく策定後も引き続き活動していくことが重要視されていました。策定にあたっては、各チームが構成されており、今まではIターン者が中心だったようです。(当時を振り返ると、地元の人はファシリテーターは苦手という人が多かったため、Iターン者が中心だったからこそ運営できたのではないかとの事でした。)

計画策定後も、行政が強制したわけではなく、自分たちも提案したのだから何かしないと!という気持ちで各チームごとに活動されているようです。こういう人たちが残っているからこそ、財政面はキツイが支援していきたいと思うそうです。

地域通貨についてお聞きしたところ、最近は出回っていないそうです。金券扱いで、役場職員のボーナスも一部地域通貨となっているようですが。。。理由としては、ポイントもなく、店の人も手間ということもあって、あまりメリットがないようです…。

最後に「島前(どうぜん)高校魅力化プロジェクト」についてお伺いしました。隠岐島前高校では、平成23年度より『地域創造コース』というのが新設されていました。コースの内容としては、総合学習科的な感じですが、進学だけのカリキュラムじゃなくて、地域に目を向けた海士の特性を活かすコースとなっているようです。

松前課長さん、お忙しいところありがとうございましたm(__)m

↑ここが本庁舎です☆

ここから、大江課長さんが島内を案内してくださるということで、車で各所を見せていただきました(^^)

キンニャモニャセンターを出発してすぐのところに小泉八雲夫妻の銅像があります。怪談などで有名な、ラフカディオ・ハーンこと小泉八雲。明治25年(1892年)夏に隠岐を訪れ、清遊期間14日間のうち8日間を海士町菱浦にある岡崎旅館に滞在されたそうです。現在、入り江は少し埋め立てられ、岡崎旅館のあった場所には、小さな公園と小泉八雲旧跡として石碑が建てられています。

この写真の奥に映っているのは村上家です。村上家は、承久の乱(1221年)により配流となった後鳥羽上皇に忠誠を尽くし、上皇が崩御されてからも累代忠勤として御火葬塚守部を務めてる歴史深い家です。村上家は古くから「森屋敷」と呼ばれる豪族だったようです。村上家当主は、代々村上助九郎名を名乗り、現当主は48代目です。これは、36代目当主・村上九右衛門秀親が、当時京より配流されていた公家・飛鳥井少将雅賢から、蹴鞠の免許状を授けられたときに命名されてからのことなんだとか。上皇御愛用の品々など村上家が所蔵していた宝物は、現在、歴史民俗資料館に展示され、当時の面影を偲ぶ門を見ることができるそうです。

こちらは「けいしょう保育園」です☆

↑ここは島に移住してきた人達用の住宅です(^^)かなりの棟数がありますよ☆

現在も建設中であり、建設業関係の仕事は途切れることがないみたいです(^^)

海岸まわりを走ると、移住者のために作られた養殖場が!とにかくやりたいという人にはとことん支援するようです☆感動です!!

↑写真中央に映っているのが、「三郎岩」です☆この写真では1つの岩しかないように見えますが、実は横から見ると3つあるんです(^^)

菱浦港の北東部にある、大・中・小の3つの奇岩。大きい方から「太郎・次郎・三郎」と呼ばれ、地元の人たちに親しまれているそうです。横からの写真はコチラ

もう辺りが暗くなり、何の建物なのか全然分からなくなってしまいましたが、ここは「CAS凍結センター」です☆衛生管理上、中へは入れませんでしたが…

そんな感じで現地視察はこれにて終了です☆

ここからはお決まりの交流会スタート(^O^)/

港の目の前にあるお店「島生まれ 島育ち 『隠岐牛店』」にお邪魔しました☆

交流会では、大江課長さんと株式会社巡の環 代表取締役の阿部さんにもご出席をしていただきました(^^)阿部さんはもともと愛媛県新居浜市のご出身なんです。(何か縁を感じますね☆)

出ました!!これが噂の『岩ガキ 春香』です(゜o゜)なんちゅ~ビッグサイズなんざましょ!正直、今までこんな大きなカキは初めてです☆しかもん~まい(^O^)

はて??これは何でしたっけ(?_?)ん~…アカン!記憶が途切れてしもうとる(-_-;)しかも、肝心な隠岐牛の写真も撮ってへんし…(ToT)スミマセン…

この写真の左側は、めかぶです☆これを網の上で焼いてそのままペロリ!何もつけなくても塩味がきいていて、お酒がすすむすすむ!!「お酒のツマ☆ランキング」上位に入りましたね(>_<)

別テーブルで役場職員の方々が環境について話し合い&飲み会をされていたので混ぜ混ぜさせていただきました☆皆さん、とても良い方々ばかりでとにかくポジティブな話しかしないんですよ☆もう聞くだけで楽しいですね(^v^)

会話中に、私達が胸元につけていた「真珠のピンバッチ」が話題に!それでは、プレゼント企画スタート☆皆さんでじゃんけんして勝った人に差し上げますということで、勝ち残ったのは女性二人。見事勝利した女性に私の「豚と真珠」ピンバッチを差し上げると、須山主任研究員がすかさずもう一人の女性へ「クリスマスバージョン」ピンバッチをプレゼント☆もう~流石です(*^_^*)フォローありがとうございますm(__)m

今もお二人とも真珠のピンバッチをつけていらっしゃるそうです☆有難いですね!

「隠岐牛店」の方々です☆本当にお世話になりましたm(__)mお御馳走様です☆

この後、2軒目へ…(^_^;)本当に気持ちの良い出逢いが出来たことに感謝しています☆

松田リーダー、磯谷さん、藤田さん、渡邉さん、前田さん、北村さん、本当にお世話になりました。ありがとうございましたm(__)m今度は是非愛媛へお越しくださいませ☆お待ちしております(*^_^*)

翌朝、最後の最後に磯谷さんとお別れの儀式を行い(笑)、私達は9時50分発のフェリーで境港へ…

ボウ~~~~と汽笛がなり出航☆

「な~んか、あっと言う間でしたね~!須山主任!」

「う~ん、そうだ…ね……っ」

「す、すや…?!」

…何も言うまい…

ただただ、二人に沈黙の時間が流れ…

私の頬に冷たい感触が…

水しぶきなのか、それとも涙…なのか…どっちだったんでしょうかね?

当然、帰りも・・・船酔いでございます(+o+)アカ~ン

と、こんな感じで島根県海士町は終了でございます☆

【おまけ】

2月5日(日)に開催されました「第50回愛媛マラソン」ですが、実はうちのセンターから須山主任研究員と河野研究員が出場していたのですよ!お二人とも4時間を切るタイムで完走されました☆

残り5km地点でこの愛顔!スバラシイ☆

写真を撮りたいのに、河野研究員の速さについていけず…やっと撮れた写真です☆やっぱり鍛え方が違うなぁ(^_^;)

愛媛県の中村時広知事も参加されていました(^v^)きっちりと完走されてましたよ☆