「地方の元気再生事業」説明会及び事例発表会

地域主体の取組みを支援する「地方の元気再生事業」について、制度の概要や取組事例を紹介する会合が次のとおり開催されます。

・日時:3月13日(金)13:00~15:00

・場所:愛媛県歴史文化博物館 第1・第2研修室

・内容

(1)「地方の元気再生事業」の概要説明及び21年度の募集について

(2)事例発表「”森の産直カー”の導入による地域の活性化」

(3)個別相談

・お問合せ・お申込み 愛媛県 企画調整課 地域政策係

電話:(089)912-2235

事例発表では、山間地の高齢者農家等の出荷を助ける “森の産直カー”の導入により、中山間地域と中心市街地の交流人口の拡大を図るとともに、地域内経済の新しい循環システムを確立しようとする、山形県鶴岡市の取組みが紹介されます。また、地方の元気再生事業の個別相談も実施されます。

地域の元気づくりに関心のある方は、ぜひご参加ください。

(文責 企画研究部門 研究員 武智公博)

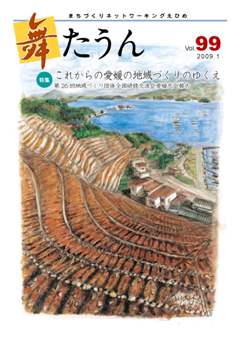

舞たうんvol.99

舞たうん99号を発行いたしました。今回のテーマは「これからの愛媛の地域づくりのゆくえ」と題し、11月に開催されました第26回地域づくり団体全国研修交流会愛媛大会の関係者に寄稿をお願いし、愛媛大会の開催を通して、愛媛の地域づくりの今を検証する号となっています。以下、編集者の巻頭の言葉です。

-----------------------

去る11月14日(金)・15日(土)、前夜祭が開催された13日(木)を入れると、3日間にわたって第26回地域づくり団体全国研修交流会愛媛大会が開催され、全国各地から320名を超える参加者を集め、県内関係者をあわせると約1,000名の参加者が研修と交流を深めあうことで、愛媛の地域づくり活動を全国に発信した。

今回の「舞たうん」では、その愛媛大会の開催報告を通して、愛媛の地域づくりの今を検証することにした。

愛媛大会を迎えるにあたり、主管団体となった地域づくり団体はどのような準備をすすめ、そして愛媛大会の参加者との研修および交流を通してどのような化学反応を起こしたのか?

また、地域づくり団体を支援する県や市町のスタンスはどうなったのか?

参加者からは愛媛大会がどのように映り、愛媛の地域づくり活動はどのように見えたのか?

それぞれの立場において愛媛大会を開催した意義を問いかけながら、これからの「愛媛の地域づくり活動のゆくえ」を問うことといたしたい。

(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)

第29回政策研究セミナー

「役場」を「会社」に変える!

~人口日本一の村を優良企業にした行政改革~

えひめ地域政策研究センターでは、会員の皆様を中心とした情報提供サービスの一環として、政策研究セミナーを開催しています。今回は「『役場』を『会社』に変える!~人口日本一の村を優良企業にした行政改革~」をテーマに、前岩手県滝沢村村長 柳村純一氏をお迎えして下記のとおり実施したします。

参加ご希望の方は、申込欄に必要事項をご記入のうえファックスいただくか、電子メールにて必要事項をお知らせください。なお、定員を超えた場合のみ、連絡差し上げます。

日 時:平成21年2月16日(月)15:00~17:00

会 場:愛媛県水産会館6階大会議室

定 員:100名(申し込み先着順)

講 師:前岩手県滝澤村村長 柳村純一 氏

参加費:無料

申込先:財団法人えひめ地域政策研究センター

企画研究部門 担当 河野

連絡先:FAX 089-932-7760

締 切:平成21年2月10日(火)

その他:会場には駐車場がありませんので、

ご来場には公共交通機関をご利用ください。

※参加申込用紙はチラシ内にありますので、ダウンロードしてご利用ください。

※チラシ(PDF)

(財団法人えひめ地域政策研究センターからのお知らせ)

トークサロン「耕す教育の時代」

えひめ地域政策研究センターでは、地域づくりに関するさまざまな課題を深く研究・討議をおこなうため、地域課題研究サロンを開催しています。今回は教育を地域の視点でとらえ、「地域の中の学校」のあるべき姿を模索する“北と南の教育トーク”を開催いたします。

少子化傾向、当たり前になった核家族、大きく変わった価値観など、社会の変化とともに次世代を担う子ども達へのアプローチが大きな曲がり角を迎えています。その中で、子ども達の学習の場、地域コミュニティの拠点等、学校が果たす役割は大きく、地域の中で学校の存在をどう位置づけ、いかに地域とともに活性化させるかが今後の課題となっています。

今回の地域課題研究サロンは、これからの「地域の中の学校」のあるべき姿を探りながら、教育を地域の視点でとらえ、地域を活性化させた北と南のリーダーが独自の地域づくり教育論を展開し、地域での教育を考える一助とします。

参加ご希望の方は、申込欄に必要事項をご記入のうえファックスいただくか、電子メールにて必要事項をお知らせください。なお、定員になり次第、締め切りとさせていただきます。

日時 平成21年2月10日(火)13:00~

場所 愛媛県美術館講堂

内容

12:30 受付

13:00 講話

13:10 講話「耕す教育の時代」

語り手:星 寛治氏(元山形県高畠町教育委員長)

14:10 話題提供

語り手:草野 裕作氏(伊座利の未来を考える推進協議会)

14:40 教育トーク「地域づくりの視点から教育を語る!」

語り手:若松 進一氏(元双海町教育長)

星 寛治氏(元山形県高畠町教育委員長)

草野 裕作氏(伊座利の未来を考える推進協議会)

17:00 閉会

18:00 交流会

定員 100名

会費 無料(ただし交流会は会費制)

その他 会場には駐車場がありませんので公共交通機関でお越しください

申込締切 平成21年1月30日(金)

チラシ、申込書はこちらからダウンロードしてください。

(財団法人えひめ地域政策研究センターからのお知らせ)

「にほんの里百選」に愛媛県から3箇所選定

朝日新聞社と森林文化協会は、人々の暮らしによって育まれてきた、すこやかで美しい里を100カ所選ぶ「にほんの里100選」選定事業を昨年1月から始め、2009年1月6日付の朝日新聞紙上においてその選定地を発表いたしました。

この選定には、『「里」の大切さを見つめなおし、地域の自信や活力につなげるとともに、生物多様性の確保や地球温暖化防止、自然の持続的利用に寄与する試みでもある』(HP引用)そうです。

選定される里の諸条件として、以下の3つがあげられています。

①景観 暮らしが生み出した特色ある景観が、まとまりをもって見られる。

あるいは、里の景観が全体として調和していて美しい。

②生物多様性 かつては里でよく見かけた動植物が今もすこやかに生きている。

あるいは、そうした生き物や生育・生息環境を再生する試みなどがある。

③人の営み 景観や生き物を支え、里のめぐみを生かす暮らしや営みがある。

あるいは、そうした暮らしを築き持続させようとする人々がいる。

この研究員ブログでは、そんな諸条件に合致して「にほんの里100選」に選定された愛媛県内の3か所をご紹介し、その選定理由も1月6日付朝日新聞記事より掲載いたします。

79.上畑野川(久万高原町) 農も林も里も元気印

農業とともにマス、イワナの養殖も営む。里山も手入れが行き届く。集落の「元気の素」は、世代を超え交流する婦人グループ

80.城川町田穂(西予市) 接待の場「茶堂」健在

巡礼者に飲食をふるまうことで自分も功徳を積む「お接待」の場である東屋風の茶堂が、棚田の脇に健在。虫送りの行事も残る。

81.遊子水荷浦(宇和島市) 空へかけのぼる段々畑

半農半漁の里で海ぎわから丘の上まで段々畑の石垣が屹立。石段は60段に及ぶ。手入れの行きとどいた畑でジャガイモ生産が盛ん。

景観10年、風景100年、風土1000年という言葉がありますが、このような美しい風景が生まれたのは先人の努力があったということを忘れてはならないと思うとともに、このような風景を私たちはどのように後世に伝えていくのかを考えるきっかけにしたいですね。

(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)