令和リレーブログ その30

あけましておめでとうございます。主任研究員の坂本です。

令和になって初めての年末年始を皆さんはどのように過ごされましたか?

私は、年末に宇和島市の『遊子水荷浦(ゆすみずがうら)の段畑』に行ってきました。

斜度30度を超える急傾斜地に開墾された段畑と、そこから望む紺碧の海に浮かぶ幾何学模様の養殖いかだの姿は絶景です。(一緒に行った6歳の息子も「すごく綺麗!すごい!すごい!」と連呼していて、子供の心にも響くものだと改めて感じました。)

この『遊子水荷浦の段畑』は、平成19年に国の「重要文化的景観」に選定されています。ちなみに、県内で他に選定されているのは、『奥内の棚田及び農山村景観(松野町)』と『宇和海狩浜の段畑と農漁村景観(西予市)』です。また、『遊子水荷浦の段畑』は、朝日新聞社と森林文化協会が選定した「にほんの里100選」にも選定されています。

日本には色々な〇〇100選があります。今年は、その〇〇100選を巡るのも面白いかなと思っている今日この頃です。

PS.次回は玉井研究員にリレーします。

令和リレーブログ その29

研究員の平井です。

年内最後の令和リレーブログの投稿を務めさせていただきます。

2019年は皆様にとってどんな年だったでしょうか。

私は非常に変化のある1年でとても充実していたと思います。

2020年も良い年にできるよう頑張ります。

突然ですが、皆様は12月21日(土)にオープンした「ピクチャーブックライブラリくらら」という私設図書館をご存知でしょうか。

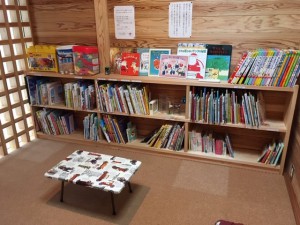

こちらは松山市三津浜地区にある、1909年に建築された歴史ある蔵を改装し作られた図書館です。古い町並みが残る三津浜地区のイメージにとてもぴったりの雰囲気で、今後は地域の方々や観光客の憩いや交流の場になっていくことが期待されています。

そのオープニングイベントが12月21日(土)に開催されました。

当センターが運営している「まちづくり活動アシスト事業」において、こちらの活動費用を一部助成させていただいている関係で、私も運営のお手伝いに参加してきました。

イベントでは鏡開きや餅まきから始まり、紙芝居や絵本の読み聞かせなど、イベントが目白押しで、およそ80名が参加し、大盛り上がりとなりました。

こちらには活字よりも絵本や漫画、写真集等を多く所蔵しており、小さいお子様からご年配の方まで、幅広い年齢層の方々が楽しめるようになっています。

現在、1,500冊ほどの所蔵がありますが、積極的に寄贈を受け付けているそうですので、ご家庭に眠っている本、もう読まない本があればぜひお譲りください。

連絡(メールアドレス)はpic.book.lib.clara@gmail.com(代表:川瀬様)までお願いします。

今後も本に関するイベントを開催予定ですので、詳細はFacebook「ピクチャーブックライブラリくらら」をチェックしてみてください。

PS.次回は坂本主任研究員にリレーします。

令和リレーブログ その28

研究員の井上です。

クリスマスが近づき、家族で参加できるイベントはないかと探していました。そんな中、12月21日土曜日に長浜高校にて、夜の水族館の公開日があると知りました。どうやら、年に1回の行事とのことなので、行くことにしました。

日が沈むのは早く、高校の運動場に車を停めたのが18時くらいでしたが、辺りはだいぶ暗くなっていました。しかし、高校の入口にはプロジェクションマッピングや、マスコットキャラクター「つらいにゃん」によるお出迎えもあり、気分は晴れ晴れとしました。

廊下の天井には、イルミネーションなどできれいに装飾されており、まるで水族館にいるように感じました。

カクレクマノミやオオグソクムシやハマチなどを見て、我が子も興奮していました。

途中、ハマチショーや、ハマチの輪くぐり体験をして楽しむことができました。

疲れたときは、学校内に開設されたカフェで、休憩することもできました。

カフェもよかったですが、近くにある「まことや」でパンを買い、次の目的地、大和地区のイルミネーションを見に行きました。

観光バスも来ていて、多くの人で賑わっていました。

私が撮った写真は、ブレが多くてよい写真が少なく、あまりお見せすることができませんが、絵にも描けないほど美しいところでした。ぜひ、現地に行って見られることをおすすめします。

PS.次回は平井研究員にリレーします。

令和リレーブログ その27

研究員の有木です。

寒さがだんだん厳しくなってまいりましたが、皆様風邪をひかないよう帰宅時にはうがい手洗いの励行で風邪の予防を行ってください。

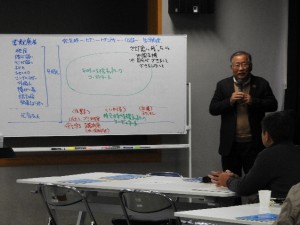

さて、12月7日(土)に松山市青少年センターで愛媛県から委託を受け(公財)えひめ地域政策研究センターが地域協働ネットワーク構築支援事業として「第1回中間支援機能担い手育成講座」を開催しました。

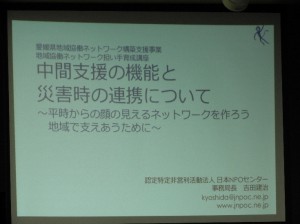

「第1回中間支援機能担い手育成講座」では、認定特定非営利活動法人 日本NPOセンター 事務局長吉田建治氏による「中間支援の機能と災害時の連携について」の題目で講演、またその内容に伴い愛媛大学の前田眞教授を講師に、意見交換が行なわれました。

まず、認定特定非営利活動法人 日本NPOセンター 事務局長吉田建治氏による「中間支援の機能と災害時の連携について」では、災害発生時における国・地方自治体・ボランティアの連携体制を中心に講演され、参加者は連携体制及びそれぞれの役割について再認識していました。

吉田建治氏の講演の後、愛媛大学の前田眞教授を講師に、参加者が講演内容で印象に残ったこと、また自分が中間支援組織としてできることについて、各テーブルで意見交換を行いました。

各テーブルでは、日頃の問題点等の意見交換がされ参考になることもあったと思われます。また、テーブル内はもとより、参加者同士のネットワークの輪も少し広がったのではないでしょうか。

第2回の中間支援機能担い手育成講座は、令和2年1月11日(土)に開催する予定です。中間支援機能に関心のあるNPO等民間公益活動団体構成員、行政や社協職員、社会貢献に関心のある企業・団体等の方を対象としていますので、ぜひご参加ください。

令和リレーブログ その26

研究員の安井です。

センターでは、近代化遺産活用アドバイザーの岡崎さんに講師をお願いして、近代化遺産の勉強会を開いています。前回のブログでは、庚申庵、県庁・萬翠荘をご紹介しましたが、その後、鉄道遺産をテーマにJR松山駅の転車台、伊予鉄小野川橋梁、石手川橋梁、レンガ橋、戦争遺産をテーマに掩体壕(えんたいごう)、松山海軍航空隊跡碑、道後をテーマに道後温泉本館・水口酒造を見学させていただきました。

転車台は今の若い人は知らないだろうと岡崎さんは言いますが、テレビ番組「機関車トーマス」ではよく出てくるので、この番組を見た世代の人には馴染みがあります。

小野川橋梁には阪鶴鉄道の銘板があり(阪鶴鉄道用に造られた橋梁が使われた)、レンガ橋は橋と線路の方向に少し角度がつけてあるなど、それぞれ建設当時の歴史と苦労が感じられます。

掩体壕(えんたいごう)は、昨年市松山市の文化財となり、今後、戦争の悲惨さや平和の尊さを伝える資料として保存活用が進められていくようです。

水口酒造店舗兼主屋は大正6年の建築で、近代化を取り入れた大正期における商家建築として特徴的な建物で、平成28年に登録有形文化財になりました。

道後温泉本館は、明治27年に神の湯本館棟が建築されて以来、昭和10年頃までに順次改修、増築され現在の形になったもので、東西南北それぞれの向きで全く違った顔を見せるのが特徴です。昨年から7年間にわたる保存修理工事が始まりました。営業しながらの工事には大変なご苦労があるようです。修理部分を覆う素屋根のシートには火の鳥が描かれていますが、そのほかにも、見た方向から見える道後温泉の建物等が描かれているなど、見た目を楽しませる工夫もなされています。

PS.次回は有木研究員にリレーします。