地域づくり団体全国研修交流会の参加者募集中!

平成20年11月14日・15日(13日に前夜祭も開催)にかけて、「第26回地域づくり団体全国研修交流会愛媛大会(以下、愛媛大会)」が、全体会を宇和島市において、分科会を県内15会場において開催されます。

この大会は、全国の地域づくりに携わる関係者が一堂に会して研修や交流を図る大会で、地域づくり団体全国協議会(事務局:財団法人地域活性化センター)と地元の実行委員会(事務局:財団法人えひめ地域政策研究センター)が主催して毎年1回開催しています。

実行委員会事務局では、現在愛媛大会の参加者を募集しており、愛媛大会実行委員会のホームページにおいて、大会の募集要項冊子のPDFデータも公開し、参加申込書もあわせてダウンロードできるようにしています(参加申込はインターネット上ではできません)。

この大会は、地域づくり団体関係者や行政関係者でなくても、地域づくりやまちおこしに興味のある方でしたらどなたでも参加できますので、多数の参加をお待ちしております。

なお、参加申込に関する詳しい情報は、実行委員会ホームページをご参照ください。

第 26 回地域づくり団体全国研修交流会愛媛大会実行委員会

ホームページアドレス

http://www.ecpr.or.jp/taikai/

(財団法人えひめ地域政策研究センターからのお知らせ)

ワンステップ!

最近、TBSテレビで「社会貢献」をテーマにした「ワンステップ」と呼ばれるテレビ番組(毎週日曜日午後11時30分)が7月から放送されていますが、ご覧になられている方はおられるでしょうか?

私は、この番組の第1回の放送から今のところすべての放送を見ていますが、これが非常におもしろいんです。

この番組は、「自分たちの社会貢献活動を、是非テレビでも紹介したい!」と思っている方や、「何かいいことしてみたいけど、どうすればいいのかわからない・・・」といった方などを紹介する「社会貢献」をテーマにした番組です。

これまでの放送では、棚田保全、捨てペットの問題、離島の祭りの担い手問題といった、それぞれの地域が抱える課題を少しでも解決することはできないかと、都会の若者たちが立ち上がって各地域に出向いた内容が紹介されていました。

そして、都会の若者たちは田舎の人たちと交流を深め、さまざまな協同作業を通して人間的な成長がみられるというような趣旨で番組構成がなされています。

特に初回と第2回放送の「棚田保全」の話は、過疎に悩む中山間地域における典型的な問題を提起しており、たいへん興味深いものがありました。

さて、この番組で放送された内容は、いまのところ「田舎に都会の若者が行って社会貢献(=地域づくり)をする」ということを「若者側から見た視点」で紹介されていますが、当センターで発行している舞たうん96号において、「若者を地域に派遣する」という観点でインターンシップに注目した特集を組み、若者による地域貢献について「地域側から見た視点」でも事例紹介をしていますので、興味のある方はぜひセンターのホームページよりご覧ください。

(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)

地域づくり人養成講座(第2回)

7月31日(土)に地域づくり人養成講座の第2回が伊予市で開催されました。第2回目のテーマは「地域資源とその活用」ということで、えひめ地域づくり研究会議の運営委員をされている門田さんと事務局長の岡崎さんに現地講師としてお招きして、伊予市郡中のまちづくりについて現地学習を行いました。

講座のはじめに、郡中の町並みにある「栄養寺」と呼ばれるお寺において、門田さんより郡中のまちづくりについて概要を説明していただいたのち、2班にわかれて現地視察を行いました。

ちなみに「栄養寺」と呼ばれる浄土宗のお寺は、調べたことはないがおそらく「栄養」という言葉の発祥の地だそうで、栄養学とも縁のあるお寺だそうです。日本にも栄養寺と呼ばれるお寺はおそらくここだけとか。伊予市の方にお聞きすると、伊予市では、栄養寺も含めて食のまちづくりを推進しようとしているそうです。やはり地域資源を活かそうとされているわけですね。

現地視察では、郡中の町並みをウォッチングし、筆者は歩き目デス足ラテスの岡崎直司さんの班に参加しましたが、さすが岡崎さんのウォッチングはおもしろいですね。地上の埋蔵文化財(=そこにあるのにものの価値に気が付いていないこと。暗黙知のことをさすことがあります)の話のくだりは受講生のみなさんも納得されていたように思います。

現地学習の終了後、ワークショップの手法を用いた学習をすすめました。今回が実質的な講座学習のはじまりということで、はじめてワークショップを体験された方もおられたのではないかと思いますし、受講生のみなさんもかなり苦労したのではないかと思いますが、各班の仕上がり具合を見るに、なかなかの労作ができあがっていたのではないかと思います。

受講生のみなさん、暑い中での現地研修、おつかれさまでした。また、外気の暑さにも負けない「熱のこもった学習」になっていたように思います。次回の講座は8月20日(水)に今治市で開催する予定です。

(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)

土曜夜市

だいたいどこの商店街でも行われている「土曜夜市」。 夏の風物詩にもなっていますが、なんと夜市という言葉は「季語」にもなっているのをご存知でしょうか?

さて、そんな「土曜夜市」のガイドブックのようなものがあったら、子どもさんをもつ親御さんは特に便利だな~と思ったことはないでしょうか?

ちょっと調べてみたところ、あまり夜市のガイドブックというものが独立して存在しているものはないようですが、八幡浜市の中心商店街で行われている土曜夜市には、今年から八幡浜元気プロジェクトのみなさんがガイドブックをつくっています。

土曜夜市がおもしろい!と題してつくられている、B5版14ページ(表紙を含む)のこの冊子には、商店街で開催される夜市イベントのほか、夜市イベント主催団体の紹介、夜市イベントに関する商店街のマップ、夜市限定のスタンプラリーの参加方法、協賛企業広告などが掲載されています。

実際にこれによって人がやってきたのかは調査していないためわかりませんが、訪れた人たちにとっては違った夜市になったのは間違いなく、いまある地域資源を磨くという、地域おこしの典型的な事例だなと思いました。

(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)

宇和島市まちづくり通信[ヴィフ]

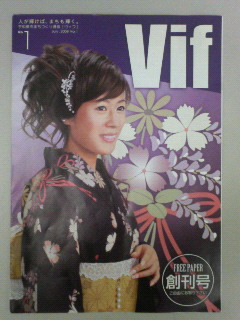

宇和島市の女性たちでつくるまちづくりグループ「まちづくりBeppin塾」のみなさんが、このほど市内の若者向けの情報誌を発行いたしました。

「VIF(ヴィフ)」と名付けられたこの情報誌は、年に4回発行予定だそうで、今回宇和島牛鬼祭り開催直前に創刊号が発刊されました。

情報誌のタイトルViFとは、フランス語で「生き生きとした、輝く」という意味だそうで、宇和島を元気にしたい、なんとかしたいという思いが込められたものです。

気になる紙面の中身ですが、表紙にはパールクイーンと呼ばれる若い女性の方がの写真を掲載し、二面には創刊にあたっての製作者と若者による対談、三面には市政情報(イベントガイド)、商店街情報、四面には表紙を飾ったパールクイーンのおすすめお店を紹介し、五面には店舗紹介マップ、宇和島トリビア、海の恋人ということで宇和島の男前のご紹介、最終面は広告紙面となっています。

読んだ個人的な感想としては、なかなか読みごたえのある紙面だなあというのが感想です。ただ、ちょっと文字が多すぎるような感があるので、若い人たちがしっかりと読んでくれるのかという不安点もあります。もう少し紙面構成の整理が必要かなあと思いました。

何はともあれ、次号は10月発行予定ということですので、お楽しみ。このヴィフについて詳しいことをお聞きになりたい方は、宇和島市役所の商工観光課内(山田さん)まで。

ちなみに、このまちづくりBeppin塾のメンバーのうち、2名の方は当センターが主催している「地域づくり人養成講座」の今年度の受講生になっています。

(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)