上島での地元学の様子

前回は勝手に脱線してウォッチングしてしまった記事でしたので、今日はしっかりと(?)上島町での地元学の様子をご紹介いたします。

まずは、吉本さんから水俣の歴史についてお話をしていただきました。この日集まったのは小学生から高校生までの16人の子どもたち。みんな元気な子どもたちばかりでした。

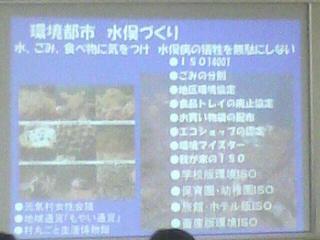

水俣と言えば水俣病から避けて通れません。その水俣病の歴史から、水俣のひとたちはどのように立ちあがってきたのか、そして世界に冠たる環境都市として名高い水俣のまちづくりについてのお話を聞かせてもらいました。

その後、以前の研究員ブログでお伝えいたしましたとおり、「人に聞き取り班」「島あるき班」「郷土料理調査班」といった、いくつかの班にわかれて取材にいくことになりました。

こちらは「摘み菜料理」をつくってくれるおばちゃんたち(赤い頭巾をかぶっているのは村上律子さんですねー)に子どもたちが取材をしています。ちなみに、この取材の様子をみていたら、島あるき班とはぐれてしまってウォッチングすることになったのです。

これが私をおいていった「島あるき班」の子どもたちです(笑)。いや、単に私がグズグズしていただけなんですけど(笑)。

こちらはインタビュー班。近くを歩いている人に突撃インタビューしています。

こちらはEM菌をつかって農作物をつくっている方にインタビューしています。このインタビューですが、子どもたちは最初にどんな質問をするかはある程度決まっていて、この日は①名前、②生年月日、③好きな季節、④上島の好きなところ、などなど項目が7項目ほどありました。

ただ、これはあくまで取材対象者の方が子どもたちに話しやすいようにするための導入といいますか、アイスブレーキングにすぎず、そのあとは子どもたちが思ったこと、感じたこと、これなんだ?と思うようなことをどんどん質問していき、その答えをワークシートに記入していきます。

子どもたちも最初はおどおどしながら質問していましたが、途中でじつは遠い親戚の人だったとか、自分と同じ誕生日だったとかで取材対象者と何かしらの共通点を見つけて話が盛り上がっている場合や、だんだん質問するのに慣れてきて、ある意味「図々しく」なっている子どももいました(笑)

結局、これで何がしたいのかというと、子どもたちが地域を知ることができるのと同時に、取材対象者であるひとたちも地域を見つめなおすきっかけになるのだと思いますし、そして、うちの近所にはこういう子どもがいたのかということも取材対象者もしることができるのが特徴なのではないかなと思います。そうやって人と人とのつながりを生む作業なのでしょう、きっと。

で、それをもちかえってまとめる作業を行います。

さてさて、子どもたちは地元学を体験してみてどんな成果が得られたのか。それは2月16日(土)に行われた地域ミニフォーラムで発表されることになりましたので、その成果については地域ミニフォーラムの研究員ブログ記事でご紹介いたしましょう。

余談ですが、時間の都合により午後4時すぎの船で弓削を離れたのですが、島の子どもたちは桟橋まで見送りにきてくれました・・・。ええ子たちや(涙)。

(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)

お遍路フォーラム

今日の研究員ブログは、松山東雲女子大学が行うお遍路に関するフォーラムの開催のお知らせです。現在、四国四県では共同して四国固有の文化である「遍路文化」を世界遺産にしようという取り組みをすすめています。

遍路ファンをはじめ、世界遺産ファンの方、ぜひこのフォーラムに参加してみませんか?

++++++++++++++++++++++++++

2007年ユネスコ青年交流信託基金事業

「大学生交流プログラム」公開フォーラム

無形文化財としての「お遍路」

-アジア太平洋地域から四国遍路を考える-

松山東雲女子大学が提携している海外の大学(南京大学(中国)・江南大学(中国)・京畿大学(韓国)・マラ工科大学(マレーシア)・西シドニー大学(オーストラリア))から学生を招き、松山東雲女子大学の学生と共に若者たちが遍路体験をおこない、遍路文化や世界遺産について考えるフォーラムを開催します。

開催日時:2008年2月19日(火)13:00~16:00

開催場所:松山東雲女子大学 D館3-1教室

プログラム

第一部:ACCU・ユネスコ大学生交流プログラム報告

第二部:講演「共生のくに、四国」

(仙遊寺住職 小山田 憲正氏)

第三部:パネル・ディスカッション

(愛媛大学教授 内田 九州男氏)

(石手寺住職 加藤 俊生氏)

(えひめ地域政策研究センター常務理事 丹羽 由一氏)

詳しくはこちらを参照してください。

※仙遊寺の小山田住職は「四国へんろ道文化」世界遺産化の会の代表世話人でもあり、えひめ地域づくり研究会議の運営委員もされています。

(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)

研究員の休日

最近、さまざまな地域づくりの取材をしていて、「島」と言うところはかなりユニークなことができるということがわかりました。とかく「島流し」といったマイナス面が多い離島ですが、地域づくりの先進地でがんばっている方から、「島はひとつの地方自治体の個性である」と述べる方がおられて、最近では島の魅力にとりつかれつつある私でもあります。

さて、休日を利用して上島町弓削地区を訪問しました。

今回、弓削島を訪問したのは、熊本県水俣市から地元学で有名な吉本さんがおいでになられて、子どもたちといっしょに島巡りをして地元学をおこなうということでしたので、それは行っておかなければと出向元の市役所の後輩も誘って参加してきました。

岡崎直司さんがよくやられている「まちあるきウォッチング」については、以前公民館主事のときに資料をもっていたのでいささかの心得がありますが、地元学を実際に体験したことがなかったのでたいへん楽しみにしておりました。

ウォッチングと地元学の違いは、そこに住んでいる人も地域資源ということで取材することです。まちのいろんな人たちに話かけることによって、インタビューを受ける側とインタビューする側との交流を図りつつ、その人が話す言葉の裏にあるもの、生活の営み、そういったものをも掘り起こして整理する作業を行います。例えるなら宮本常一的な、いわゆる民俗学的なアプローチなのでしょうか。

今回の学習では、午前中は子どもたちが「人に聞き取り班」「島あるき班」「郷土料理調査班」といった、いくつかの班にわかれて取材をすることになったので、島あるきの班に同行しようと思っていたのですが、ほかの班の取材の様子なども見ていたために子どもたちといきなりはぐれてしまったので、まずは勝手に弓削島のウォッチングをしてしまいました(笑)

というわけで、今回のウォッチングは屋根瓦と鏝絵などです。この弓削地区はさまざまな飾り瓦や鏝絵がありましたのでご紹介します。こうやってウォッチングすると普段の風景に飛び込むものがおもしろく見えてきますね。

※七福神の飾り瓦です。何軒かありました。

※田の文字は屋号でしょうか?

※この地区で一番多かったの飾り瓦は「鶴」のようです。

※このマークは・・・忘れました。岡崎さん、教えてください。

※亀もありました。こちらは寿のお皿をもっています。

※こちらの亀はお皿をもっていません。

※鏝絵も立派です。

※こちらはお寺にあった「鳩」です。

※同じくお寺にあった「獅子」

※これまた鏝絵です。

このほかにもたくさん面白いものがあったのですが、これ以上紹介してもダラダラと長くなるのでこのへんにしておきます。

ちなみに、歩き目デス、足ラテスの岡崎直司さんが、旧弓削町時代に町歩きの調査をしていて、平成13年度に弓削島のマップを作成していました。さすがです。村上律子さんにお聞きすると、たいへん人気だったのでもう残部はないそうでして、現存するマップを写真にとらせていただきました。

上島町での地元学の様子は次の「研究員ブログ」でご紹介したいと思いますのでお楽しみに。

(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)

タダコピって知っていますか?

みなさん、都会の大学のキャンパスにはなんと「タダ」で利用できるコピー機があるって知ってましたか? それが「タダコピ」なんです。

※これがタダコピ(早稲田大学で発見!)

このタダコピとは「企業の広告が入ったコピー用紙をタダでつかえてコピーできてしまう」というものです。

※裏面には全面広告があります。

※裏返すと白紙(コピー面)になります。

もうちょっと簡単に言えば、表面がコピー面だとすると裏面に協賛企業の全面広告が入っているというわけです。そしてコピーにかかる電気代もタダ。

したがって、学生はいくらでもこのタダコピを使えばコピーできるというわけで、広告を打つ企業側にとっては、大学生に確実に情報として広告媒体を打てるというメリットがあり、若い世代向けの新商品や新サービスを広告する媒体がこの「タダコピ」というわけです。

もっとすごいのは、このタダコピを運営している出発点が中央大学の大学生から生まれたベンチャー企業(株式会社オーシャナイズ)ということ。つまりこの仕組みを考えたのが大学生なんですねえ。もともとは大学の先輩の何気ないひとことをヒントに起業したそうです。

このタダコピを設置しているのは、はじめは関東地方の大学だけでしたが、去年の1月からは関西の大学にも進出し、現在では26大学38キャンパス45箇所というまでに広がりを見せています。四国はまだのようですが、いずれはやってくるのではないでしょうか。

資本金161万円で出発したこのベンチャー企業は、開業年度の2006年度にはすでに7000万円の売り上げを計上するまでに成長し、学生発ベンチャー企業の代表格として活躍をしています。

これは余談ですが、この「タダコピ」の存在は「ベンチャービジネスと市場」という松山大学経済学部の市民開放講座で知っていて、実際に早稲田大学でその現物を見ることができたときは、勉強した成果があらわれたような感覚になり、なんだかうれしい気分になってしまったのですが、そんな私は変な人でしょうか?(笑)

(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)

アンテナショップ訪問

2月5日(火)から7日(木)にかけて東京方面に出張いたしましたので、空き時間を利用して各県のアンテナショップを訪問いたしました。

1.せとうち旬彩館(香川県・愛媛県)

まずは外せないのが新橋にある愛媛県と香川県の共同アンテナショップ「せとうち旬彩館」ですね。愛媛県と香川県の魅力あふれる商品がたくさん棚に並んでいました。知らない特産品も多く、お勉強になります。

二階には愛媛県と香川県の観光情報満載のパンフレットや加工品コーナーもありました。

ここでは二階にある「かおりひめ」で昼食をとりましたが、ちょうど訪問した時間帯がランチタイムでしたので付近のビジネスマンやOLさんでにぎわっていました。順番待ちのOLさんのグループに「なぜ、食べにくるのか?」「利用頻度は?」と軽く質問いたしましたところ、「勤務先が近くにあってグループのひとりの方が新居浜市出身ということもありよく利用している」、「うどんが好きだから」、「ここ(=かおりひめ)はけっこう人気」とのお返事を頂戴しました。

この日、注文したのはランチタイム限定の鯛飯(ミニうどんつき)。最近、宇和島鯛飯のほうが注目されていますがオーソドックスな鯛飯もこれまた美味です。

2.宮城ふるさと情報プラザ(宮城県)

次に訪問したのが宮城県のアンテナショップ「宮城ふるさと情報プラザ」。JR池袋駅の近くになります。この日に宿泊する場所がたまたま池袋だったので、通りすがりに発見いたしました。

夕方だった(18時頃)のですでにネオンがついていましたが、仕事帰りのビジネスマンや主婦の方が多数来店されており、この日は牛タンの試食販売などをやっていた関係でかなりにぎわいを見せていたようです。

二階には宮城の地酒紹介コーナーのほか、観光情報コーナーがありました。宮城県は移住・交流・田舎暮らし専門のブース(といっても単なるパンフレット設置コーナーですが)があり、なかなかの充実度でした。愛媛県のアンテナショップと比べて。宮城県のアンテナショップは飲食店が併設されていないようです。

3.山梨県アンテナショップ、山口県アンテナショップ

※山梨県のアンテナショップにはワインの特設コーナーも。

※山口県のアンテナショップはかなり商品が多かったです。

事務局日誌でも紹介しましたが、東京駅の近くには山口県と山梨県のアンテナショップがあります。そうほうともに飲食店は併設されていません。

ちなみにこのアンテナショップの同じビルの13階に(財)地域活性化センターがあります。

4.ふるさと情報プラザ

(財)地域活性化センターがらみということで、有楽町にある「ふるさと情報プラザ」も訪問しました。ここは(財)地域活性化センターが運営するアンテナショップで、日本全国の観光パンフなども設置されているほか、毎回どこかの自治体のフェアが実施されており、訪問した日には福岡県北九州市が特産品フェアを実施していました。

試食品を食べてアンケートに答えると、北九州のお土産ももらえるということで、さっそくアンケートに答えてしまいました・・・。

観光パンフのコーナーのところで愛媛県のところをみていると、ありました!愛媛県への移住パンフレット「おかえり愛媛」。みなさん、愛媛にきてくださーい!

今回、訪問したアンテナショップのうち、飲食店が併設されていたのは「せとうち旬彩館」だけでしたので、ちょっと調べてみると全国の都道府県のアンテナショップのうち、飲食店を併設していないところのほうが多いようです。やはりスペースの関係でしょうか。アンテナショップも奥が深いですね。

(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)