あれから13年・・・

昨日は1月17日。1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災から13年が経ちました。個人的なことで恐縮ですが、この阪神・淡路大震災の直後に、大学入学のために神戸に移り住んだ私としては学生生活4年間が震災復興の歩みとともに過ごしましたので、あれから13年も経ったのかと思うとなんだか感慨深くなります。

私が大学に入学した当初、JR神戸線しか阪神間には電車が開通しておらず、その電車に揺られてみる神戸の風景は、屋根にブルーシートばかりがかけられている風景で、多くの被災者が公園や学校などで避難所生活を送っていました。

そんな入学間もないとき、一度だけ炊き出しのお手伝いに近くの小学校に行ったことがあります。ボランティアということではないですが、何かできることがあればと思い、子どもたちの遊び相手になりました。そこには、多くの市民ボランティアが組織され、被災者支援のために集まっておられました。

現在、全国各地でまちづくり活動の一翼をになっている「NPO(Non Profit Organization)」という組織が日本国内で誕生したのは、この阪神・淡路大震災による被災者救援のために多くの市民ボランティアが結成されたことが契機となったといわれており、阪神大震災の3年後にはNPO法人のための支援法(特定非営利活動法人支援法)が議員立法により制定され、市民活動団体が法人化できるなど、まちづくりを取り巻く状況がかわるきっかけともなりました。

また、大学2回生の夏、各家庭に広報紙を配る短期アルバイトをしていたときに、仮設住宅にも広報紙を配っていたのですが、そのアルバイトをした一週間後のテレビのニュースで、私が配ったエリア付近の仮設住宅で独居老人の孤独死が発見されたというニュースがテレビで流されていました。

そのときは単に驚いただけでしたが、社会人となりふたたび淡路島の被災地を訪れた際に、神戸の中心部と淡路島のそことは人的被害に大きく差がでており、そこには「地域コミュニティ力の差」という問題があったのだということを知ったとき、大学時代には気づけなかったニュースに込められている本当の意味を知りました。

現在では、阪神・淡路大震災の教訓を生かして「地域防災力」を高める必要性が大きく問われるようになり、それが中越地震といったその後の大規模な地震災害に生かされたという事例もあります。

そして、大学3回生のときにアルバイトでやっていた家庭教師先の当時中学1年生の男の子は、毎年1月17日だけはどうしても怖くて夜も眠ることができないと話し、震災が幼い子どもにも大きな爪あとを残していることを痛感させられました。

ちなみに、子どもたちの心のケアをする「スクールカウンセラー」が学校に設置されはじめたのは、阪神・淡路大震災直後の平成7年度からです。

あれから13年・・・。今から思えば「阪神・淡路大震災」を契機に世の中が大きくかわった事例が多いように思います。まあ、結果論なのかもしれませんが。

(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)

舞たうんvol.95「少子化時代の地域づくり」

舞たうん95号を発行しました。

今回の特集テーマは「少子化時代の地域づくり」です。

以下、舞たうん95号に掲載した「巻頭の言葉」「編集後記」をご紹介させていただきます。ご意見、ご感想がありましたらセンターまでお寄せください。なお、舞たうん95号は当センターのHP上でも見ることが出来ます。

-------------------------

※巻頭の言葉より

「地域づくり」という言葉の意味を色々調べてみた。その中で、当センターがお世話になっている早稲田大学宮口教授の「地域づくりとは、時代にふさわしい地域の価値を内発的につくり出し、地域に上乗せする作業であり、地域づくりには終わりがない。」という言葉が印象に残っている。

私なりに解釈したのは、「地域づくり」とは、突き詰めれば、今、自分たちが生活している地域を、より良い形で次の世代に継承していく活動ではないのだろうか。

しかしながら、現状は、県内の多くの地域で、少子化・過疎化の影響もあり、継承するべき次の世代がいなくなっている。

また、少子化や財政面から、学校統廃合の問題がクローズアップされているが、地域交流の場でもある学校がなくなると、人が集まる機会も減り、活気もなくなってくる。

地域が持続的に発展し、活性化するためには、子どもが必要になる。子どもを産み、子育てをしやすい環境をつくるには、行政のみならず、地域ぐるみの支援が必要なのではないだろうか。

子どもの声が響く地域は、明るい未来を感じさせてくれる。

※編集後記より

日本の各地で、高齢化が急速に進んでいる。実はその裏側には少子化があり、根底に若者の結婚問題があって、それが子どもの減少につながっている。

07年版少子化社会白書によれば、未婚者の9割は結婚を望み、平均2人以上の子どもを希望している。また、厚生労働省が公表した「21世紀成年者縦断調査」では、正規雇用の男性の結婚率は、アルバイトなど非正規雇用の男性に比べ2.4倍に上り、雇用形態で差が生じていることや、夫の育児参加や、職場に育児休業制度がある夫婦ほど、子どもが生まれていることも判明した。

結婚や出産は、一人ひとりの選択。国も自治体も借金苦の中で、お金をどうひねり出し、各層の意識改革を促すか。知恵と工夫の見せどころである。仕事上の立場、ご自身の問題として、少子化を考えていただきたい。

(文責 まちづくり活動部門 主任研究員 小方 悟)

松山大学地域調査報告会

12日(土)に松山大学で行われた松山大学地域調査報告会に参加してきました。

これは、松山大学の田村譲先生のゼミ生が、学習の一環として「県内の観光素材の再構築」をテーマに、おもに南予地方の偉人にスポットを当てて調査を行い、学生さんたちによる南予観光ルートを発表するという性格のもので、1月10日付の朝日新聞の地方欄を拝見していると「一般見学も可」という記事を見つけましたので報告会に参加いたしました。

この日、学生さんたちが発表した観光ルートは、以下の3つです。

1.宇和島コース

潮風香るまちの探索という副題で、宇和島の歴史や偉人を学習することのできる「歴史文化コース」の設定で、1日かけて自転車や徒歩で巡るコースとなっており、おもな観光地として、宇和島城、大和田建樹、伊達家関連、児島惟謙、穂積兄弟、和霊神社、市営闘牛場、芭蕉句碑などを巡ります。途中、昼食は「穂積橋」付近にある「ほづみ亭」などを紹介されていました。

2.藤堂高虎コース

築城の名手といわれた藤堂高虎の足跡をたどるドライブコースで、宇和島城から大洲城、そして今治城という愛媛県内の3つのお城を中心に高虎ゆかりのところを巡るコース設定です。

3.原風景コース

これは南予の美しい風景を訪れるというドライブコースで、出発点を松山市とし、愛南町の外泊地区にある石垣の里や、高茂岬、遊子の段畑、伊吹八幡神社の巨木「いぶき」、伊方町のメロディーライン、伊予市双海町を1日かけて巡るというコース設定となっており、あわせて内子町の町並みをオプション地として設定していました。

ちなみに、このすべてのコース紹介のプレゼン途中途中には、「なぜ今治城の天守がないのか(答:高虎が移築したから)」といった質問を会場のほかの学生に投げかけるといったクイズコーナーなどが設けられ、参加者を飽きさせない工夫を凝らしたプレゼンをしてくれました。

さて、参加してみての感想ですが、この発表会のテーマが「観光素材の再構築」とあるように、いわゆる既存の観光素材を利用して、学生さんたちが独自で調査してルートの設定を行っていますので、特段目新しい観光素材が学生さんたちによって発掘されたわけではありません。

ただ、ゼミ発表会の発表者の意見にもありましたように、「愛媛の観光地は松山中心のイメージがあるのではないか」という課題設定は、まさしくそのとおりであると個人的には思われますし、松山大学の学生には県外からやってきた学生もおり、そういう学生は南予に行ったことどころか、南予のことを全く知らない人もいるわけで、そういった学生に対して南予の観光素材について知ってもらうという情報発信ができたという意味においては、たいへん意義深い発表会だったように思います。

ちなみにその観光ルートなどについては、田村先生のHPに掲載されていますし、当日のパワーポイント資料なども掲載されていますので、ぜひご覧ください。

なお、この観光ルートの発表会のあとに、第2部として松山市が公募した「第9回学生による政策論文」の発表会も行われ、最優秀賞と優秀賞を受賞した学生さんの発表を聞きました。その様子については後日のこの研究員ブログでご紹介いたしたいと思います。

(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)

南予の特産品フェア

先週の「研究員ブログ」でもイベント告知いたしましたが、平成20年1月12日(土)から14日(月)にかけて、「南予の特産品フェア」が松山市湊町にある「いよてつ高島屋」で行われました。

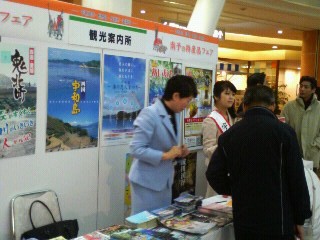

※フェアの様子(8階スカイドーム)

これは、宇和島管内(宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町)にある漁協や商工会といった約20団体による「南予地域特産品PRキャラバン等協議会」(会長:宇和島市長)が主催するもので、関係者が「じゃこてん」「真珠加工品」「桃ジャム」や「キジ肉」などをはじめとする各地の特産品販売や、みかんジュースの配付、観光情報発信のほか、太鼓演奏や郷土芸能の披露なども行われました。

※観光案内所(ちなみに青い服を着た女性がANAより派遣されている宇和島市の「地域再生マネジャー」さんで、襷をつけているのが第2代目のじゃこてん大使さんです)

※1階ロビーには鹿踊りに使う「鹿」も設置されていました

※どぶろく「なっそ」も販売し、フェアのために用意した600本すべて完売したそうです。

※愛南町のブース

※松野町のブース

※真珠販売コーナー(バロック真珠なども販売されていました)

私がおうかがいした初日は、宇和島市役所牛鬼保存会のみなさんが担いだ牛鬼が大街道を練り歩き、宇和島の観光PRを行っていたようです。

※大街道の牛鬼(この日は雨だったので大変だったようです)

※練り歩いた後は高島屋の入口に夕方まで展示されていました。

また、先日開国した「宇和島どんぶり王国」のどんぶりたちも食べることができるコーナーもあり、多くの方が宇和島鯛めしをはじめとする魅力あふれるどんぶりたちを堪能していたようです。

※どんぶり王国宇和島のコーナー

※郷土料理店「かどや」さんの作った「かどや丼(鯛の煮付け丼)」をいただきました。

さて、3日間の来場者数などについてですが、宇和島市の商工観光課の方にお聞きすると、正確なところは把握していないそうですが、少なくとも1日あたりで3,000人以上のお客様がご来場されて商品をお買い上げいただいたそうで、かなり盛況なイベントだったことがうかがえますね。

(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)

伊予市観光ガイドブック「い~よぐるっと88」

伊予市観光協会がこのほど、伊予市の観光ガイドブック「い~よぐるっと88」を発行しました。聞くところによると、約2年間の調査、編集を経ての発行いうことで関係者の喜びもひとしおのことだと思います。

早速購入し、拝見しましたところ、内容が濃く、総カラーの160ページで読み応えがありしまた。編集に携わった方々は、旧市町の歴史に堪能な方ばかりだそうで、身近な史跡も多く取り上げられてます。合併した伊予市を88のエリアに分け、見どころを約500箇所の写真付きで紹介しています。また、14(い~よ)のテーマごとに人物伝や特産品など市の特徴も紹介しています。この充実した内容で、定価500円で県内書店で販売されています。

当センターでお世話になっているえひめ地域づくり研究会議運営委員の門田眞一さんが編集委員長を務め、同事務局長の岡崎直司さんも編集に携わったそうです。岡崎さんは「伊予市歴史海道」を担当され、特に伊予市内の鏝絵を紹介しています。岡崎ワールド満載、といったところでしょうか。

さて、このガイドブックの82エリアで、下灘のスイセンが紹介されています。このスイセンは、地元の方がみかんを伐採した畑に球根を植え、10万本以上に増やしています。今月初めにはまだ開花していませんでしたが、昨日・今日の暖かさで週末には咲き始めているかもしれません。シーサイド公園では、12日・13日と「シーサイド初春水仙花祭り」が開催されます。今度の休日は、伊予市観光ガイドブックを片手に、国道378号線(通称:378を逆から読んで花見海道)へ出かけてみてはいかがでしょうか。

(下灘運動公園を見下ろすスイセン畑)

伊予市観光ガイドブック「い~よぐるっと88」は、コチラから

シーサイド初春水仙花祭りは、コチラから

(文責 まちづくり活動部門 研究員 松本 宏)