令和リレーブログその21

こんにちは!移住コンシェルジュの板垣です。

先日、和歌山県庁・白浜町役場へ訪問し、IT企業誘致の現状を視察させていただきました。

白浜は、あのパンダのいるアドベンチャーワールドで有名なリゾート地ですよね。

実は、和歌山県白浜町は有休施設を利用した「ITビジネスオフィス」を開設しており、多くのIT企業がサテライトオフィスを構えています。

白浜町を選択する理由として、白浜町のようなリゾート地があるためリフレッシュしながら仕事ができる、また羽田空港〜南紀白浜空港間は約1時間と首都圏からのアクセスが良い、オフィス賃料が割安などの点が挙げられます。また、誘致企業に対し最大3億円の奨励金制度を設けるなど、企業側のメリットも大きいと言えます。

このオフィスで働くある移住者は「地域との関わりを持つことで課題を見つけることができる」と語っていました。企業誘致のみならず移住者も増えているというところがポイントです。

翌日は岐阜県関市ビジネスサポートセンター「Seki-biz」へ。関市は、刃物のまちとして知られています。

こちらでは関市および近隣の地域に住む方向けの起業相談窓口を開いています。富士市産業支援センターで行なっているFbiz(ビズモデル)がベースとなっていて、アドバイザーは商品開発のアイデアやPRの方法など様々な相談に対応していますが、デザイナーや法務の専門家など、専門的なスキルを持ったアドバイザーからもアドバイスを受けることができます。

アドバイスがきっかけで業績の落ち込んだメーカーが刃物のヒット商品で成功したりV字回復を仕掛けるなど実績をあげています。アドバイザーは県外からの移住者。やはりここでも移住者が活躍しています。

和歌山県白浜町と岐阜県関市の視察を終えて共通して感じたことは、地域資源、特に全国的にトップレベルと言えるようなモノを売りにしていくこと、また移住者が絡むことにより地域資源を価値のあるものに変えていくということの大切さです。愛媛県も参考になる事例だと感じました。

令和リレーブログその20

研究員の上本(あげもと)です。

令和2年1月発行の弊社地域づくり情報誌「舞たうん」の編集長になっています。あまり投稿するとネタバレになり読んでくれなくなりそうなので小出しにしますが、特集記事の取材に秋田県由利本荘市の鳥海山木のおもちゃ美術館 http://chokaisan-wtm.jp/ に行ってきました。せっかく秋田まで行くので、より深い学びとするためちょうど良いタイミングで開催された地域活性化センターの地方創生実践塾も受講しました。

由利本荘市は秋田県の南部に位置し鳥海山の仰ぐおだやかな町です。(写真の雲の中が鳥海山です。):画像左

鳥海山木のおもちゃ美術館は市中心部から車で15分ほどの、旧鮎川小学校を改修して開館しています。校舎は国の登録有形文化財に指定されるほど趣のある建物です。:画像右

ハイハイひろばは2歳以下の赤ちゃん専用の部屋です。木のぬくもりに触れておだやかに過ごせそうです。:画像左

グッドトイサロンは東京おもちゃ美術館が毎年認定するグッドトイを展示しており、大人でも感心する工夫が楽しめます。:画像右

この美術館の木の玉プールはドングリでした。地域性があって興味深いですね。:画像左

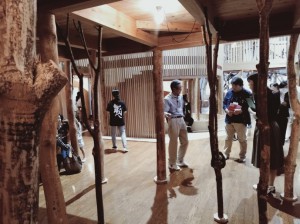

体育館全体に設置したもりのあそびばでは、地元の雑木の柱に穴が空いており、その中には木の「ひっつきむし」が隠れています。子どもたちは一心不乱にひっつきむしを捕まえて回っていました。:画像右

矢島駅に停車中のおもちゃ列車「なかよしこよし」も見学させてもらいました。内部はおしゃれに木質化されていて、木のぬくもりを十分に感じることができます。

おまけの画像です。研修中でしたが、窓の外にニホンカモシカが現れて研修そっちのけで写メしています。自然豊か!:画像左

愛媛でも木育を体験できます。10月14日(月・体育の日)第7回木育がっこうin高市 砥部町旧高市小学校にて開催しますので3連休の予定が決まっていない方はぜひドライブがてらお越しください。天気が良ければうちのヤギも参加します。:画像右

今回の研修では、ハードの素晴らしさはもちろんですが、運営スタッフの活き活きと仕事する姿や、人を巻き込む仕組みに感心しました。とかく行政が新しい価値観の箱モノを作ると、中身がなくて活用されない事例が多いですが、ここでは関係者の努力と東京おもちゃ美術館の運営ノウハウを活用してうまく回っている印象を受けました。編集者ながら特集記事が楽しみです。

PS.次回は板垣移住コンシェルジェにリレーします。

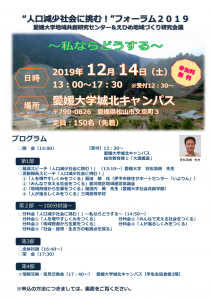

“人口減少社会に挑む!~私ならどうする~” フォーラム2019の開催について

えひめ地域づくり研究会議より、フォーラム2019の開催のお知らせです。

人口減少時代を迎え、地域社会は様々な課題に直面しています。人口減少、超高齢社会が到来する中、地域課題とどう向き合い、どう解決し、次代へ地域社会を伝えていけるのかが、今を生きる私たちにとって、大きな課題となっています。

そこで、「えひめ地域づくり研究会議」と「愛媛大学地域共創研究センター」が共催で、本県における人口減少社会に挑む地域社会への提言などを語り合うべく、“人口減少社会に挑む”をテーマに、「フォーラム2019」を開催します。

令和初のフォーラムでは、愛媛大学地域共創研究センターの先生方、地域づくり活動を30有余年展開してきた「えひめ地域づくり研究会議」メンバー、高校生、大学生や社会人の皆さんともに、「人口減少社会も挑む!」~私ならどうする~をテーマに、人口減少が拓く地域社会の未来と地域社会での自分の役割等について、徹底討論したいと考えています。

人口減少問題や地域の未来に関心の深い皆さん、ご参加をお待ちしています。

<日 時> 令和元年12月14日(土)13:00~【参加費無料】

<場 所> 愛媛大学城北キャンパス 総合教育棟1 大講義室

<内 容>

【第1部】

〇基調スピーチ「人口減少社会に挑む!」 愛媛大学社会共創学部(笠松 浩樹 先生)

〇活動報告スピーチ「人口減少社会に挑む!」

①「人を増やすしくみをつくる」冨田 敏 氏(伊予市移住サポートセンター「いよりん」)

②「みんなで支える社会をつくる」面河地区地域運営協議会

③「地域資源から生業をつくる」福垣内 暁 先生(愛媛大学社会共創学部)

④「人が還るしくみをつくる」三崎高等学校

【第2部】~100分討論~

〇分科会「人口減少社会に挑む!」〜私ならどうする~

分科会①「人を増やすしくみをつくる」

分科会②「みんなで支える社会をつくる」

分科会③「地域資源から生業をつくる」

分科会④「人が還るしくみをつくる」

分科会⑤「社会・経済・生き方の転換点を探る」

【第3部】

〇全体討論<分科会報告・全体討議>

〇閉 会(17:30)

【第4部】

☆情報交換・意見交換会 会費3,000円(要・事前申込)

<お申込方法>

電話、FAX、またはメールにてお申し込みください。(定員150名(先着))

★フォーラムの詳しい内容はフォーラム2019チラシ(申込書付)をご覧ください。

<お申し込み先・お問合せ先>

えひめ地域づくり研究会議 事務局(担当:徳永)

((公財)えひめ地域政策研究センター 内)

電話 089-926-2200

FAX 089-926-2205

電子メール r-tokunaga@ecpr.or.jp

令和リレーブログその19

研究員の玉井です。

9/28(土)に西予市で地域づくり人養成講座を開催しました。この講座毎年6月から11月までの全6回開催してます。

今年度のテーマは「空き家・古民家再生と地域づくり」です。

主に、地域づくり活動のためのワークショップ講座を開催し、テーマごとに各地域に赴いてのグループワークや現地活動者の講義を通し、地域の現状に即した課題解決の道筋を学ぶ専門講座など実践的な講座です。

今年度もあと2回です。10月は、松山市柳井町の商店街をフィールドワークしまして、柳井町商店街の現状の空き家・古民家再生について学びます。

今後、地域づくりに関心がありスキルを向上したい方や、ネットワークをつくりたいと思っている方はぜひ来年度の参加をお待ちしてます。

PS.次回は上本研究員にリレーします。

令和リレーブログ その18

主任研究員の坂本です。

皆さん、大洲市に水族館があるのをご存じですか?

長浜高校水族館部の高校生が、校内で毎月1回、第三土曜日の11:00~15:00に一般無料公開している水族館。それが「長高水族館(NAGAKO AQUARIUM)」です。

館内には、肱川の生き物や伊予灘などの海の生き物が150種類2,000点を超えて展示されていて、アニメ映画「ファインディング・ニモ」で有名になったカクレクマノミ(実は、ニモのモデルではないとの話もありますが…)やその仲間もたくさん見ることができて、子供から大人まで楽しめます。

また、この水族館の大きな特長は、水族館部の生徒さんから直接生き物の解説が受けられる点です。どの生徒さんも、たくさん勉強・研究されているだけではなくて、対応が丁寧でわかりやすい!しかも、一生懸命さが伝わってくる!感動ものです。

公開日には、ウニやヒトデに触れることができる「長高タッチ」やアイロンビーズ作り、さかな釣りができる「ふれあい広場」、美味しいコーヒーなどが飲める「Café」も開催されていて、生き物をみる以外の楽しみも満載です。

私が到着した時(11:30)には、すでに校内駐車場に30台ほどの車が停まっていて、館内にお客さんがひしめき合っていました。高校生が地域を元気にしている大人気の水族館です。

ぜひ、長高水族館に足を運んでみてください。

PS.次回は玉井研究員にリレーします。