崩れゆく記憶

映画「ALWAYS続・三丁目の夕日」が先月公開された。舞台は昭和34年の東京。日本橋の上には高速道路がなく、空が広い。消えた風景が最近のデジタル映像技術でよみがえる。食品会社が当時の黄色いカレーを復刻発売するなど食品や学校給食の再現も話題になっている。

「昭和の古き良き時代」は1960年前後の昭和30年代を指している。高度経済成長で町並みや人の心が大きく変わる前の日本。大分県豊後高田市 の昭和の 町は「商店街が最後に元気だった」同年代のにぎわいを取り戻すのが目標だという。「昭和が売り物になる」のもこの時代だ。町ばかりではなく、高度経済成長 で景観が様変わりした農村も、同じ年代を懐かしんでいる。段畑や棚田、里山を保全し農村風景の保存活用を目指している所も多い。

地域の記憶がなくなりつつある。変化や効率、グローバル化などを進めていくうちに、本来、私たちががもっていた自然や地域の記憶や、受け継がれて きた仕 事や暮らしの記憶などが受け継がれることなく途絶えていく時代になってしまった。地域に保存されていた記憶が途切れはじめ、受け継いできた記憶が壊れたと き、地域が歴史や文化も継承できずに風化する。

なぜか「昭和の古き良き時代」の当時を知らない若者にも、こうした昭和を体験する施設や商品は人気らしい。せめて豊かな白然や人のつながりを取り戻すきっかけになればいいのだが。

(文責:まちづくり活動部門 研究員 清水和繁)

瀬戸内海&宇和海の絶景

11月30日(金)、伊方町で開催されたフォーラムへ向かう道中、ご一緒した若松進一さんのご案内で「慈光寺」という紅葉の絶景ポイントを訪れました。

以下は移住案内人レポートと同じ内容です。

国道378号線から山道に入り、狭い山道と分かれ道を幾つもクリアして見上げた山々は見事に色づいており、イチョウの黄色に赤や緑が効いた景色は凄い!の一言です。

慈光寺から瀬戸内海を見下ろすこちらは更に絶景です。

「島の向こう側を通るフェリーが見える」というくらい高いところから海を見下ろす経験は初めてでした。

この今坊地区には別荘分譲地として開発された土地があり、現在数件の別荘が建築されているそうです。

慈光寺から少し高台にある別荘地も寄ってみたかったのですが、時間の都合もあり、山をくだり国道へ出て一路伊方町へ。途中瀬戸農業公園へ立ち寄り、フォーラムの会場である瀬戸アグリトピアに到着しました。

実はこの施設が完成した直後に一度訪れたことがあるのですが、海から吹き上げる風が強く、寒い季節だったので景色を見る余裕がありませんでした。これだけまわりに何もないと、台風など荒天時は凄いことになるのだろうなと心配したことを思い出しました。

当日はあいにくの曇り空でしたが、宇和海をはさんで八幡浜市がきれいに見えました。

ここにはログハウス(写真)が10棟整備されており、施設に併設されている体験農園では季節に応じた自然体験ができるそうですので、ご家族で利用してみてはいかがでしょうか。

この日見た瀬戸内海と宇和海、どちらの海も私のように山育ちの人間で海を見る機会が少ない人からみれば、これだけの絶景を好きなだけ楽しめる環境を羨ましく思いました。

また同時に、海、山が織りなすこれほどの景観が、県都松山市からもわずか2時間ほど(大洲市長浜町は約1時間)のところにあるということが、愛媛の魅力のひとつなのだと、改めて感じました。

(文責 まちづくり活動部門 研究員 坂本耕紀)

ペレットストーブ導入

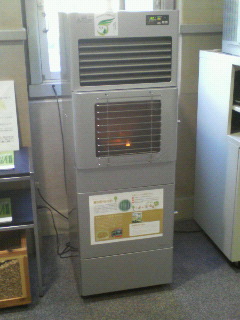

11月27日(火)に県庁本館2階の「県民総合相談プラザ」にペレットストーブが設置されましたので、県庁に用事があるついでに見学いたしました。

これは、本年度からはじまったバイオマスペレット利活用総合対策事業の一環で行われたものであり、今回設置されたペレットストーブの燃料となっているペレットは、「かんなくず」や「おがくず」を固めた木質ペレットを使用しています。

この木質ペレットは、化石燃料である「灯油」をつかったストーブに比べて二酸化炭素の排出量が少なく、あわせて硫化化合物や窒素化合物の排出が少ないといわれており、地球温暖化防止に有効であるとされています。

また、木質ペレットを利用すると、木質資源を有効利用することにもなり、持続的な林業の推進に役立つことにもなりますし、新たなバイオマス産業をおこなうことにもなりますので、地盤産業が育成され、地域の活性化も期待されます。

さて、はじめて木質ペレットストーブを見たのですが、灯油のような油の臭いもなく、やわらかい炎で温かさがゆっくりと伝わるような木の優しいあたたかみを感じました。「自然にやさしいぬくもり」とはこういうことを言うのかもしれませんね。

なお、平成19年11月28日(水)付けの愛媛新聞の記事によると、県内の公共施設では東温市や喜多郡内子町などでペレットストーブが導入されているそうで、新居浜市や伊予郡砥部町などでも設置される予定だそうです。

(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)

地域ミニフォーラム開催

11月30日(金)に、「地域ミニフォーラム」が、伊方町にあります「瀬戸アグリトピア」において開催されました。

※瀬戸アグリトピア(約50名ほどが宿泊できます)

※会場の瀬戸アグリトピアからは風車も見えます

この「地域ミニフォーラム」は、「えひめ地域づくり研究会議」が年に3回実施している事業で、毎回さまざまな地域づくりに関するテーマについて研究協議や研修、情報交換を行い、県内の地域づくり団体のネットワーク化を図ることがその目的になりまして、当センターも共催団体となっております。

ちなみに今年度の「地域ミニフォーラム」はすでに1回実施しておりまして、6月に宇和島市三間町されました「四国へんろ道文化」フォーラムをそれに該当します。

この日の「地域ミニフォーラム」では、合併によって生まれたあたらしい伊方町の地域づくり団体が、まだそれぞれの旧町(伊方町・瀬戸町・三崎町)の単位でしか交流や連携が図れていないことが課題としてあったために、新しい伊方町での地域づくり団体相互の連絡・連携、情報交換や交流を目的に開催されました。

※会場の様子

はじめに「地域資源を活かす観光」と題して、若松進一さん(えひめ地域づくり研究会議代表運営委員)が「貴重な講話」を行い、その後、伊方町の地域づくり団体のみなさんによる商品自慢大会が行われ、その後八幡浜地方局農政普及課の福井係長さんによる「まじめな講話」として、「安心と安全な商品販売を!」と題して、商品販売に関して必要な知識を学びました。

※じゃこカツ、最高です。

※道の駅にある「ちりめん丼」(1,000円)も旨し!

その後、ご苦労さんコーナーと銘打った「交流会」が行われ、佐田岬の食材と伊方杜氏の匠に舌鼓をうち、意見交換をしながら交流を深めていたようです。

参加した感想といたしましては、商品自慢大会で紹介された商品がたいへん種類が豊富で、どれもおいしいものばかりであったこと、そのたくさんのものがちゃんと商品化されていること、それに驚きを覚えました。町にある地域資源をうまく商品化して地域づくりにして活かしているということがよくわかります。

また、それをうまくコーディネートして販売促進や地域活性化につなげようとしている佐田岬ツーリズム協会の職員の方の努力やご労苦をうかがうことができたように思います。聞いたところによると、ツーリズム協会の職員さんは旅行代理店の資格も取得されたとか。なかなか難しい試験だそうですので、すごいなあと感動いたしました。やはり、これからの地域づくりはどう地域をコーディネートしていくかというコーディネート力が必要なのだなあと思った次第です。

なお、第3回目の「地域ミニフォーラム」は、平成20年2月頃に上島町での開催を予定しております。

(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)

ミニタウンウォッチング受講。

現在、11月28日(水)より平成20年度に開催されます「第26回地域づくり団体全国研修交流会愛媛大会」の分科会を運営する予定の地域づくり団体を随時訪問しています。

これは、おもに来年1月に開催されます「年次フォーラム2008」の趣旨説明および参加協力について、「えひめ地域づくり研究会議」の事務局がお願いをさせていただくことを主たる目的にしているわけですが、それにあわせて現時点における愛媛大会開催に向けての疑問点や不安な点があれば聞かせていただくことも含めて訪問しています。

初日の11月28日(水)には、「広見川夢の会」(鬼北町)、「保内大学」(八幡浜市)、「八幡浜港みなとまちづくり協議会」(八幡浜市)の3団体を訪問させていただきました。

そのうち、いちばん最初にうかがったのが「広見川夢の会」だったのですが、当初の予定よりもやや早く到着したこともあり、面談会場となった鬼北町三島地区にある三島公民館付近の「善光寺」というお寺をフィールドに、「えひめ地域づくり研究会議」の岡崎直司さんによる「タウンウォッチング」のミニ講義を松本、谷本両研究員が受講いたしました。

この善光寺は曹洞宗のお寺で、その境内にある薬師堂が国の重要文化財に指定されています。

※山門の様子

※これが重要文化財の薬師堂です

※これがお薬師様(薬師如来像)

※境内にはとても大きな銀杏の木がありました。これぞ「秋深し」っていう感じでしょうか。

※「不許葷酒入山門」の石碑

曹洞宗などの禅宗のお寺では、上の写真のように寺の入口に「戒壇石(かいだんせき)」と呼ばれる石標が建てられていることが多く、その石碑の碑文も写真のように「不許葷酒入山門」と刻まれていることが多いようです。ちなみにこの石碑は、「葷酒(くんしゅ)山門(さんもん)に入(い)るを許(ゆる)さず」と読みます。

また、この石碑の意味ですが、「臭いが強い野菜(ねぎやにんにく、にらなど)は他人を苦しめるとともに自分の修行を妨げ、酒は心を乱すので、これらを口にしたものは寺の内に立ち入ることはゆるされません」といった意味になります。

※六地蔵もありました。

この六地蔵は日本でよく見られる形態で、なぜ6体なのかといいますと、「全ての生命は6種の世界に生まれ変わりを繰り返す」とする仏教の六道輪廻の思想にもとづき、それぞれの6つの世界をそれぞれの地蔵様が救うという考えによるからと言われています。

ちなみに六道とは、地獄道、餓鬼道、畜生道、修羅道、人道、天道の6つですが、それぞれの六道がどのようなところなのかについてはここでは割愛いたしますが、六地蔵はそういった災いのあるところから救うという意味から、いわゆる「厄除け」といった意味があるということになります。

とまあ、こんな感じで岡崎さんのミニウォッチングを受講いたしました。地域づくりはまず自分たちの地元にあるものを再発見すること、見つめ直すことからはじまります。このようなウォッチングに興味のある方、ぜひ岡崎さんのブログをご覧ください。

(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)