令和リレーブログ その12

研究員の宮本です。リレーブログも12回目となり、私でちょうど1周したことになります。東京オリンピック2020まであと約1年となりましたが、なんとか継続していけるように頑張りたいと思います。

7月23日~関東方面へ出張に行ってきました。

今回の出張の目的はえひめ地域政策研究センターが発行する情報誌「舞たうん」の執筆依頼及びご挨拶をすることでした。

「舞たうん」はこれまで141号発刊されており、30年以上の歴史を誇っています。

内容は各号毎にテーマを設定し関係する地域団体や事例などを特集しています。

次号の142号は10月に発刊予定で、「コンテンツと地域」に注目しテーマを設定していますので、完成まで楽しみにしていてください。

なお、これまで発刊して全てのバックナンバーはこのHPから閲覧が可能ですので、是非これまでの舞たうんを地域づくり活動などの参考にしてください。

さて、子供たちは夏休み期間中であり、お盆も近づいていますね。親戚の方などが帰省も増えると思います。

この期間中は愛媛県内でも様々な地域でイベントが開催されていますので参加してみてください。

私は8月3日に西条市で開催されるイベントに参加しようと思います。

PS.次回は野中研究部長にリレーします。

令和リレーブログ その11

はじめまして!

この4月からECPRに勤務することになりました、研究員の徳永です。

7月の3連休、あいにくの雨の日もありましたが、みなさまどのようにお過ごしでしたか?

私はといえば、久しぶりに地元の今治市に帰省していました。

今治市といえば、しまなみ海道サイクリングが有名ですが、スイーツ好きの私は、地元スイーツで

サイクリングを満喫!(^^)!…!?

注目の「今治ブレスト」、いただいてきました!

「今治ブレスト」と書いて、「バリブレスト」と呼びます。

調べてみると、車輪の形を模して作られたとされるフランス菓子「パリブレスト」に着想を経て作られたご当地グルメとのこと。

今回いただいたのは、Barrel Coffee&Roastersさんのチョコレート&ラズベリーの「今治ブレスト」です(パイ生地とラズベリーソースの相性が抜群でした!)が、市内では現在6店舗のお店で提供があるみたいです。

お店によって、それぞれオリジナルの「今治ブレスト」が楽しめるので、皆さんもぜひお楽しみください。

そして、お仕事では、少し前になりますが、7/6に大阪での移住フェア「愛あるえひめ暮らしフェア」に行ってきました。49組59名と、たくさんの方にお越しいただきました。先輩移住者の講演もあり、えひめ暮らしの実際のところについて、経験者目線でのお話しをしていただきました。

みきゃんも参加(*^-^*)

次回の「愛あるえひめ暮らしフェア」は、東京8/18、大阪11/9に開催しますので、お知り合いの方で愛媛県への移住をお考えの方がいらっしゃいましたら、ぜひお誘いください!

いよいよ夏本番!!

愛媛県内でも、花火大会など夏のイベントが目白押しですね。

暑くなりますが、熱中症に気を付けて、楽しい夏休みをお過ごしください!

PS.次回は宮本研究員にリレーします。

令和リレーブログ その10

研究員の越智です。

梅雨入りして以降、雨の日が多いですね。昨年発生した豪雨災害が再び起きないことを祈るばかりです。あと、私ごとではありますが、雨が降ると趣味のランニングができないのが残念です(>_<)

さて、今回は、愛媛県からの受託事業の一つで、私が担当している「集落活性化モデル構築事業」の一環として先月下旬に訪問しました静岡県松崎町での先進地視察の状況についてご報告したいと思います。

本事業は、昨年度から2か年事業として実施しているもので、地域の人口の安定化を目指し、手の届くレベルの人口増加目標を掲げた上で、その目標の達成に向けて地元住民が主体となって活動している「地域づくり協働体」をモデル地区として指定し、当センターが目標設定からその目標を達成するための計画づくり、及びその計画の実行までを支援・協力していくというものです。

今回、そのモデル地区として選定しているのが、伊予市三秋地区、松野町蕨生・奥野川地区、愛南町緑地域の3地区です。

モデル地区のうち、伊予市三秋地区において昨年度策定された5つの「行動計画」の一つに、「みあき明神山古道復活プロジェクト」というものがあります。同プロジェクトは、伊予市三秋にある明神山(標高634m)に、数十年間に渡たって途絶えていた登山ルート(古道)を復活させ、不特定多数向けに登山イベントを開催することにより交流人口の拡大を図り、ひいては移住・定住による人口増加を目指すというものです。

同プロジェクトを推進する中で、静岡県松崎町においても同じく数十年間に渡り、同じように使われなくなり山中に埋もれたままの古道を復活させて、現在、MTB(マウンテンバイク)ツアーを行っている会社があることを知りました。その古道を復活させた方法や、古道の整備方法や管理・運営面等について様々な観点から聞き取りを行うため、今回先進地視察先として、「地域新聞みあき」の編集員とともに合計5名で同社を訪れたものです。

そのツアーを実施している会社は、株式会社ベーストレス(静岡県賀茂郡松崎町379-2)で、年間約1,500人のお客様が関東圏を中心に訪れているそうです。行政や地元森林組合、及び地域住民とも協力しながら、MTBツアーを活用した地域活性化への取組みにより、一定の成果を挙げられています。

写真は、今回参加した初・中級レベルの「ファンライドツアー」の様子です。ちなみに、3種類のコースが設定されており、上級者向けの「エピックツアー」は標高750m地点から一気に下るコースとのことです。

もちろんMTBツアーを楽しんだだけでなく、ツアー終了後には、事前に準備していた質問表をもとに、同社スタッフから詳細に聞き取りを行いました。その主な聞き取り内容は、古道をMTBコースとして開通させるために古道の地権者と行った交渉方法や、開通させるために実施したルートの整備方法・維持管理状況、および同ツアーの周知や集客方法などについてです。

その聞き取りの中で、特に印象に残ったのが、行政や地元森林組合、地元住民等の信頼関係の構築を強く意識されていた点であります。同社が行うMTBツアー事業を、地元の関係者にどのようにすれば受け入れてもらえやすい環境が作れるのかという、ごく当たり前のことではありますが、すぐに疎かにしてしまいそうなことの重要性について熱く語っておられました。

この信頼関係の構築の大切さについては、様々な場面で需要視されているものの、世の中で起きているあらゆるトラブルの原因は、この信頼関係の欠如にあると言っても過言ではないと思います。

そのほかにも今後、明神山の古道を復活させるプロジェクトを推進する中で、とても参考になるお話を多く聞くことができました。

ちなみに、不特定多数向けの「明神山登山イベント」については、11月23日(土・祝)を予定しています。ご興味のある方は、是非参加してみてはいかがでしょうか?ただし、かなり勾配のきつい箇所もありますので、登山経験者、もしくは健脚の方でないと登頂は難しいかもしれません。

以下の写真は、今年3月21日(木・祝)に明神山に登った時に撮影したものです。

PS.次回は徳永研究員にリレーします。

令和リレーブログ その9

こんにちは。えひめ移住コンシェルジュの板垣です。

昨日(7/4)は、八幡浜市大島へ視察に伺いました。八幡浜市大島は、市内より南西約12㎞の沖合に位置し、大小5つの島を総称した離島です。昭和40年代ごろは海水浴客があふれていたそうでピーク時には年間2万人ほどが訪れていたそうです。現在、島民約230人が生活していますが過疎高齢化が非常に問題となっています。しかし、地域おこし協力隊制度を利用した若い移住者が活躍していて、島を元気にしています。

八幡浜みなっとからフェリーで向かいます。大島へは1日3往復の定期船が運航しており、乗船時間約22分で渡ることができます。

港では八幡浜大島現役地域おこし協力隊の渡邊さんが迎えに来てくれました。そして、2018年8月に完成した大島交流館「大島テラス」でお話を聞きながらランチをいただきました。この大島テラスは、船の待合所としてだけではなく、島の情報発信やカフェの機能も一体となっており、島の人々も訪れた人も誰もが気軽に集い交流できる場所です。渡邊さんが作る貝殻アクセサリーも並んでいました。

ランチは、アジフライ定食、アジのお刺身、サザエの釜飯、をいただきました。やはり魚介類は絶品でした!

大島テラスでは自転車をレンタルできるので、自転車を借りて島内を散策しました。朝は曇っていましたが午後段々と晴れてきました。ペダルをこいでいると汗が出てくるくらい。

海では、潜ってウニをとる島民の方の姿も見ることができました。

山々のパノラマに囲まれた島の景色は、他の離島では見たことがない絶景でした。また、集落のエリアを通ると、軒先で先ほど採っていたウニの身を取り出す作業を行なっていました。

1時間半ほど島内を散策した後はまた大島テラスに戻り、帰りの船を待ちながらコーヒーブレイク。テラスのおばちゃん達とお話をしていると、地元の方達がテラスを出入りしています。この大島テラスはすでに島民のコミュニティスペースとして機能しているんだな、と実感しました。

島内には民宿が1軒のみと宿泊施設があまり整備されていません。今後観光や移住候補としてPRしていく上で宿泊施設や利用できる空き家の調査が必要であると感じました。

7月8月は大島もイベントを色々と予定しているようです!この夏ぜひ大島に遊びに行きましょう!

PS.次回は越智研究員にリレーします。

令和リレーブログ その8

砥部町から出向し2年目に突入した研究員の上本(あげもと)です。6月21日に松山大学で講義をする機会をいただき、そこで試行的にウェブアンケートをしましたのでその結果と感想を書きたいと思います。

松山大学法学部では2012年度から県内20市町と愛媛県の首長や職員を招聘し、その自治体固有の事業や政策に関して講義をする「リレー講座(自治体)」を開講しています。実は私は2回目の講義で、1回目は砥部町の財政係長でしたので、国から公表を求められている実質公債費比率等の財政指標の説明と県内市町の財政状況について講義しましたが、説明がグダグダだったのと内容がかなりマニアックだったためかほぼノーリアクションで終わってしまいました。受講された学生さんには申し訳なく思っています。

今回の2回目は前回の反省を活かし身近な話題ということで、6月18日に愛媛新聞に掲載された「移住好調1715人 18年度・県内まとめ過去最高」という記事を講義の端緒にして、現在出向している財団法人えひめ地域政策研究センター(ECPR)で私が関わっている移住・定住促進事業と集落活性化事業についてと、よりよい子育てをするなら砥部町広田地区(私のホームタウン)へという提案の2本立てでお話ししました。結果としては今回もアウェイ感をずっと感じたままの講義となりましたので、問題は私自身の講義内容に対する熱意と話術の未熟さにあると痛感しています。

さて、講義の出来はともかく今回は2本立ての間の休憩に私自身初めて行ったウェブアンケートについて興味深い結果となりましたのでその結果をお示しします。アンケートは講義の受講者約190人を対象に講義の10分の休憩時間を利用して、スマホなどの携帯端末を出してもらい検索エンジンで私が管理者をしている『「元気・ひろた」を考える会』のフェイスブックページを探して、その記事の中のURLにアクセスしてもらいグーグルフォームで作成したアンケートに答えてもらう形で行いました。

〇回答者数:75件(回答率推定39%) 〇男女比率:男性44%、女性56% 〇年次:2年次63%、3年次33%、4年次以上4% 〇出身地:通学圏内(松山市・東温市・伊予市・松前町・砥部町)43%、左記以外の愛媛県内23%、愛媛県外35%(四捨五入しているため合計は100%になりません。)

属性としては若干女性が多く、県内出身者が65%を超える結果となりました。2,3年次生が96%でこれから次のステップを考える年代だと思います。

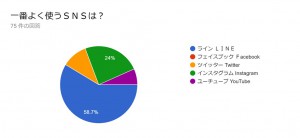

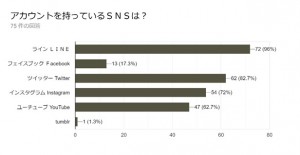

最初の質問は、この世代に対する事業の周知方法について効果的なデジタルマーケティングについて知りたかったのでSNSの活用状況について聞いてみました。

複数回答で答えてもらいましたが、ラインが圧倒的なのは予想通りでした。若者はフェイスブックを利用しないとは聞いていましたが、これほど顕著に表れるとは驚きです。一方でインスタグラムのアカウントを持っているのは、昨今の映像主体の情報発信の影響かと思います。気になるのはこの世代が現在のテレビ離れ、新聞離れの中でローカル情報に触れる機会があるのかという点と、地域づくり団体や地域づくりに尽力する人の多く利用しているフェイスブックからの情報が届かないのではないかという点です。

次の質問は単一回答で答えてもらいましたが、やはり1位はラインで58.7%、2位がインスタグラムで24.0%、3位がツイッターで10.7%、4位がユーチューブで6.7%でした。フェイスブックを一番よく使うSNSと回答した方はいませんでした。ラインは閉じられたコミュニティでのツールと私は捉えていたのですが、この世代では違う使い方をしているのでしょうか?用途についてもう少し詳しく質問を作りこんでおくべきでした。

次は地域活性化について質問を作ってみました。写真を3枚用意し一般の方がどれくらい知っているかを知ることで「地域づくりオタク」の私の常識が世間とどれほどかけ離れているのかを知るためです。

1枚目の写真は地域づくりの成功事例として下灘駅の写真を見てもらいましたが、認知率は89.3%でした。これはインスタグラムや観光面での影響が大きいのかもしれません。次の写真は「デフレの正体」や「里山資本主義」の著書で地域活性化の分野では知らない人はいないだろうと思っている経済アナリストの藻谷浩介氏の写真を見てもらいましたが、認知率は4.1%でした。受講生が法学部の学生で、経済か経営学部の学生ならもう少し認知度が上がっていたかもしれません。最後の写真は私が主担当の集落活性化モデル構築事業でお世話になっていて、田園回帰1%戦略を提唱されている(一社)持続可能な地域社会総合研究所の藤山浩氏でしたが、認知率は0%でした。NHKでも取り上げられ、各地で多数講演会をされているこの業界では超有名人だと思っていたのですが、大学生の中ではそういう結果になりました。

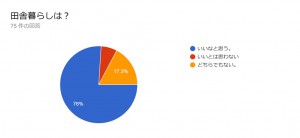

最後は講義で提案した田舎暮らしについて聞いてみました。

予想外の結果ですが、76%の方が「田舎暮らしはいいなと思う。」と回答してくれました。これは、実際に住みたいということではないとは思いますが、若者の田園回帰の動きの表れと考えていいかと思います。ちなみに赤色の「田舎暮らしはいいなと思わない。」は5件、6.7%でした。

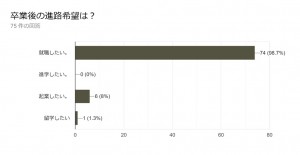

次は仕事と暮らしの関係の中で進路希望を聞いてみました。この講義を受講している学生はほぼ就職希望でしたが、「起業したい。」と回答した学生も6人いてアントレプレナー精神の高まりを感じました。

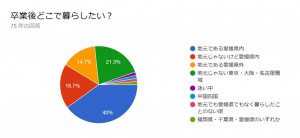

「卒業後、どこで暮らしたいか?」の質問には愛媛県の出身を問わずおよそ6割の学生が県内に留まってくれることを希望していてうれしく思いました。また、県外の学生も14.7%の学生が地元に戻りたいと回答してくれたこともうれしく思いました。首都圏の社会増は相変わらず伸び続けていますが、2020東京オリンピックを契機に人の流れが変わるというある研究者が言った話も本当かもしれません。

以上、簡単なアンケートでしたがこの結果を皆さんはどう受け取るでしょうか?私には講義もウェブアンケートの試行も実り多い体験でした。この機会を与えていただいた松山大学、砥部町、ECPRの関係者の方々には深く感謝申し上げます。また、私の拙い講義を聞いていただいた学生の皆様もありがとうございます。願わくは面と向かってお願いしたのだからもう少し回答率が上がってもいいのではと思うのは多分昭和の人間だからでしょう。

次は板垣移住コンシェルジェです。