「伯方の春市」に行ってきました!

テレビの国からこんにちはwww

今日は主任の方の渡部がお届けしますよー。

超レアですから、お見逃しなく!

おかげさまで好評をいただいています「えひめイベントBOX2014」

もう手に入れましたか?

これからの季節はイベント盛りだくさんで、どれに行こうか迷いますね。

さてさて今回は、4/19(土)今治市伯方島にある喜多浦八幡大神神社で行われた

「伯方の春市」に行きましたのでその模様をレポートします。

こちらが鎮守の森に覆われた喜多浦八幡大神神社でございます。

石段を登る子供達が見えます。

こちら喜多浦八幡大神神社の最大の特徴

なんと!境内に芝居小屋があるんです!

1850年に建造されたそうですから、160年以上もの長きに渡り、

芝居が地域に愛され、上演されているんですね~。

鳥居の近くには亀の形の石がありますよー。

亀は全国的に縁結びのシンボルですよね?たぶん。

そう!ここでも縁結びの亀(神)様なのです)^o^(

長寿、恋愛・・・願い事を語りかけると叶うらしいので、

婚活中の方ぜひどうぞ!

実物は見てのお楽しみ(*^。^*)

結構急な石段です。

神様の通り道に自転車が・・・

さっきの子供達じゃろか。

石段を登ると拝殿と本殿が見えます。

緑青がとても美しいですね。

主任の一番好きな色ですから。

こちらが芝居小屋でございます。

テントを張って雨対策もバッチリです。

だけど、テントがあるから芝居小屋自体はよく見えません。残念・・・

日も暮れて露店にも人が集まり始めました。

もうすぐ芝居が始まりますよ(^^♪

しっかりした芝居小屋です。

その名も喜多浦八幡座。

あいにく中は見られませんでしたが、上演に必要な造りになっているのでしょう。

芝居小屋は地域の方の娯楽の場として愛されています。

また、地域の方の芸能を神様に奉納する場でもあります。

特別な場所、また発見しました!

さて、島といえば、今年は「瀬戸内しまのわ2014」ですよね。

今回ご紹介したこちら喜多浦八幡大神神社では、

5/3(祝・土)、8/2(土)に「宮フェス2014」が開催されます。

詳しくはこちら↓

なに、なに・・・

「大人が楽しめる新しいお宮の縁日」

「ストリ―トミュ―ジシャンによる音と美味いもの市の香りが重なり合う空間」

なんということでしょう!

このワクワク感は島ならではのもの!

行きたーい!

以上、主任でした(^.^)/~~~

第13回ふる里だんだん祭り(宇和島市遊子) に行ってきました!

こんにちは!(^^)!研究員の渡部卓です!

2014年4月20日に宇和島市遊子水荷浦で開催された第13回ふる里だんだん祭りの様子をお届けします!

やっぱりね~

イモ、芋、・・・・(*^_^*)

じゃなくて見てください!この景色!到着したころに雨も上がりました!

よく見ると、ほら!

歩いている人がいますね~(p_-)

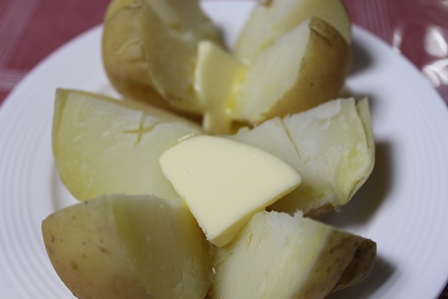

そして、待ちに待った新じゃが・・・

ではなくて~(>_<)

メイン会場のだんだん茶屋前の駐車場ではダンスや空手など、日頃の活動成果を発表していました!

かわいいですねー(*^。^*)

会場には遊子周辺の特産物の販売もあり、

これは蒋渕の岩ガキ!もちろんいただきました(^_^)v

揚げたてのじゃこてんもーーーーー!!!!!

そしてお待ちかねの新じゃがー!

わたくし知らなかったのですが、サイズが「大」「中」「小」とあるんですが、

大玉になればなるほど値段が高くなるのかと思っていたんです。

でも、「中」が一番高かったんですよー。

普段野菜を買ったりしたことないのがバレバレでした((+_+))

さあ帰ろうかー!なんて考えてたら、お隣のブースには「愛の葉ガールズ」がっっっ!!!!

えひめ大好き!えひめの農業を盛り上げたい!とがんばっていました(#^.^#)

こちらは宇和島市文化課の森田さんが宇和島市における文化的景観のパネル展示をされたいました!

昨年の反省を活かし、風が吹いてもパタパタならないように布に印刷してみたそうです\(◎o◎)/!

家に帰って早速いただきました(^_^)v

結局食べてばっかりだったような・・・・(-_-;)

岡田編集長ごめんなさいm(__)m

それでも三浦半島の春の味覚を一度に味わうことができて大満足でした!

駐車場の誘導など、遊子漁協のみなさんもスタッフとして頑張っていました。

イベントを盛り上げよう!という遊子の皆さんの気持ちも感じました。来年は是非皆さんも行ってみてくださいねー!

それでは次回をお楽しみにー(^_-)-☆

平成25年度も大変おせわになりました!

こんにちは!研究員の渡部卓です(^^♪

今年度も愛媛県内各地に飛び出し!?現地の皆様をはじめ関係各所の皆様には大変お世話になりました。

本日を以って3名のスタッフがセンターを去ります・・・(>_<)

この1年間力を合わせて様々な事業に取組んできました。

出向元はばらばらですが、適材適所に能力を発揮できたのではないかと思います。

最後にセンターを去る方々から一言いただきたいと思います(*^_^*)

◆森敏明所長◆(ご退職)

みなさん、3年間たいへんお世話になりました。

おかげ様で、楽しく充実した時間を過ごすことができました。

今後とも、地域の元気創造に貢献できるセンターとして、残る研究員の皆さんが頑張ってくれると思いますので、引き続き、センターへのご支援をお願いいたします。

◆川渕博之研究員◆(大洲市役所へ)

3年間大変お世話になりました。いや~、楽しかったですね。

笑いあり、感動ありの3年間でした。これからも引き続きご指導のほどよろしくお願いします。本当にありがとうございました。

ワッハッハー(^_^)v

◆檜垣和志研究員◆(今治市役所へ)

2年間大変お世話になりました。

ECPRでは移住・交流事業を担当させていただきました。

他市町の方や民間の方と一緒にお仕事をさせていただく機会にも恵まれ充実した時間を過ごすことができました。

ありがとうございました。

転出の皆さんもセンターでの日々を忘れないで下さいね~(^_^)/

明日からは残ったメンバーに新メンバーを加えて新しいセンターが始まります!

今後も地域づくりに貢献できるよう頑張っていきます\(◎o◎)/!

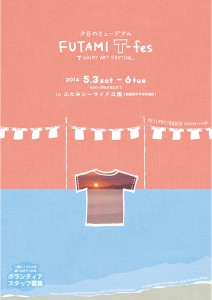

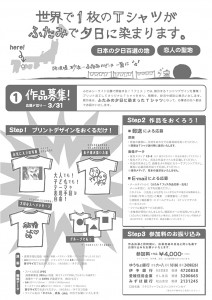

ふたみTシャツアートフェスティバルの作品募集中(締切間近!!)

皆さん、こんにちは!研究員の川渕です(^^♪

もうほとんどの会社で異動内示が出て、慌ただしい毎日を過ごされているのではないでしょうか(^_^;)異動される方、残られる方、それぞれ新年度に向けて頑張っていきましょーねー☆

さてさて、イベント情報と募集のお知らせですよ~(^^♪なんとも面白いイベントです!!

平成26年5月3日~5月6日まで、愛媛県伊予市双海町で「夕日のミュージアム ふたみTシャツアートフェスティバル」が開催されます!あなたが作った世界でたった1枚のTシャツが、『ふたみシーサイド公園』のビーチ一面に飾られ、夕日に染まることで不思議なアートの世界を楽しむことができるのです!(スゴイ企画(゜o゜)こりゃーまさしくアートですな!天気のイイ昼間に見てもスゴそう(^_^;)いや~、洗剤のCMとかになんないかな~(^^♪)

そこで、Tシャツの作品募集をされていますので、皆さん是非応募されてみてはいかがですか(^^♪お気に入りの写真やお子さんが描かれた絵、大切な人へのメッセージなど、テーマや表現などは自由とのことです!詳しい応募方法は下のオフィシャルサイトからダウンロードしてくださいね☆

あっ!!!ちなみに応募締切が3月31日までになっているみたいですのでお早めに~(^^♪

オフィシャルサイト(http://www.t-shirt.monogra.net/t-fes/2014.html)

平成25年度「地域づくり団体等研修交流会」を開催しました!

皆さん、こんにちは!研究員の川渕です(^^♪

いやー、暖かくなってきましたね~(*^_^*)春ですよー!

さて、2月23日(日)に松山市のえひめ共済会館にて開催されました「地域づくり団体等研修交流会」の様子をアップしますので、よろしければご覧ください。(遅くなりまして申し訳ございませんm(__)m)

この「地域づくり団体等研修交流会」は、愛媛県ふるさとづくりネットワーク推進会議が主催し、県内の地域づくり団体間の課題共有や解決方策の検討を通じたネットワークの強化、そして特色ある地域づくりの促進を目的に毎年開催しています。

今年度は昨年までと少しスタイルを変えまして、モノづくりにスポットをあてて地域資源を活用した商品の開発や流通をテーマに開催しました。

はじめに、愛媛県ふるさとづくりネットワーク推進会議の山下会長の挨拶がありスタートしました。

次に、㈲愛媛サポーターズ代表取締役社長の那須朗良氏より「モノづくりから拓く地域の活性化」と題して基調講演が行われました。講演では、モノづくり側の視点、バイヤー側の視点を整理し、愛媛県ではメガヒット商品ではなく、長く愛される「消えない商品」をつくることを目指してはどうかといった提案などがあり、参加者は熱心にメモを取りながら聞き入っていました。

引き続き行われたパネルディスカッションでは、愛媛大学農学部特任講師の笠松浩樹氏をコーディネーターにお招きし、実際にモノづくりに取り組まれているNPO法人玉川サイコ-理事長の井出サツミ氏、起業組合いわまつ代表の兵頭肇氏の活動報告を受け、食地域活性化コンサルタントのやのくにこ氏や那須氏から実践的なアドバイスが飛び出すなど、参加者一人ひとりが自分の活動にあてはめて課題や解決策を共有することができました。

名刺交換会では、各団体が開発した商品を持ち寄り、先に行われた講演とパネルディスカッションの内容を踏まえ、「商品説明→試食→意見交換」を商品ごとに繰り返すことにより、講師だけでなく、参加者からもユニークな意見や感想が飛び出すなど、まさに団体の枠を超えて交流を深めることができました。

今回の研修交流会では、今抱えている課題や悩みを参加者自身が積極的に相談(意見交換)することにより、今後へ繋がるアドバイスやネットワークを得ることができたのではないかと思います。今後も引き続きこういった会を開催していきたいと思います。