四国のおへそ:久万高原町で軽トラ市!(3/17)

こんにちは!

臨時研究員の徳永です~(^_^)/

2月は28日までしかなかったけど、3月は31日までありますよ(*^_^*)

チョットオトク!

3月も目一杯楽しみます~~~☆

・・・今日のお知らせは、久万高原町さんからっ!

3月17日(日)に、四国の真ん中に位置する久万高原町で軽トラ市が開催されますっ。

久万高原町は四国で最も標高が高いため、おいしい高原野菜やお米があり、また、林業を生かした木工作品なども作られているようです(^_^)

(そろそろ桜も見ごろかなっ!)

今回の軽トラ市では、地元の加工品を中心に販売されると思います☆

もちろん、久万高原町以外からも出店されますよ!

ではでは、軽トラ市とはどんなものなのでしょうか??

軽トラ市とは、その名の通り、軽トラがずら~っと並んでいる市場のことです!

1月には、双海町でも開催され、行ってきました(*^。^*)

軽トラで出店している人とお喋りが楽しめ、地元のものや地元外のものなど普段では手に入らないものがあったり、思わぬものが安く入ったり等、面白かったです!

逆に、出店側になってみるのも楽しいです♪

軽トラ、もしくは自動車、車がなくても出店可能のようです。

私も一度、長浜のフリーマーケットで出店しました☆

気軽に参加できますし、お客さんとの触れ合いを楽しみながら、自分の売りたいものを売り、他店舗の人と仲良くなることもできます♪♪

軽トラ市やフリーマーケットの魅力は、「地元のものや地元の人との出会いが、ぐっと広がる」ことではないでしょうか(^_^)

3月17日はぜひぜひ、美しい自然に囲まれた久万高原へ~☆

詳しくはコチラ・・・くまこいネット

いよいよ明日!トークサロン「農林水産資源の宝庫・愛媛の産業と地域づくり」

こんにちはー!

臨時研究員の徳永です(^_^)/

今日で、2月も終わりですね◎

ということは、明日から3月ですね★

(当たり前か(@_@;))

明日、3月1日は・・・まちにまった・・・早く来い来い・・・

トークサロン「農林水産資源の宝庫・愛媛の産業と地域づくり」ですっ!!!

今日は、番外ブログ ~トークサロン前日のドキドキを読者に~ をお届けします(*^_^*)

(リラックスして読んで下さいまし☆)

ことの始まりは、愛媛大学農学部の森賀教授とうちのセンターの森所長の話しが・・・っとこれは、2月7日のブログで紹介しましたネ(^O^)

そんなこんなで、「地域づくり人養成講座」と、「地域マネジメントスキル修得講座」の2つの講座がタイアップしてトークサロンを開催します☆

会では、農林水産業の取り巻く現状を、実際の現場で活動している方々から話を聞き、これからの ”地域づくり” と ”農林水産” がどうつながり、どう農山漁村が再生すれば良いかについて話を深めていきます!(^^)!

また、住みよい地域づくりに向けてそれぞれがどのように活動していくかについても、意見交換をします!

2つの講座から出演する方々だけでも、10人以上!

さらに、愛媛で活躍されるアドバイザーたちが勢ぞろい!!

そして、申込みをしてくださった方々の考えも聞きたいな♪♪♪

ということで、あっちからも、こっちからも・・・と多彩な考えや視点をもとに、ふか~~~いトークができるはずっ(^_^)/

参加者の活躍などは、森賀先生やセンターの研究員がFacebookで今日まで紹介させていただいておりました☆

その様子は、こちらから見れるかな!?(見れなかったらゴメンナサイ。)

明日の資料にも、出演者のプロフィールなどはいれておきますね☆

特別報告者も、コーディネーターも、パネラーも、アドバイザーも今日に向けてドキドキなのです!!

申込みしてくださった方々も、是非、楽しんでいってください(^O^)

今回、来れなかった方々は、また、内容の報告いたしますので、そちらをご覧ください★

では、また明日、お会いしましょう(^_^)/~~~♪

25.3.1(最終)_ページ_13-724x1024.jpg)

「地域課題解決活動創出支援事業」応援フォーラム(2/28)

こには~(^_^)/

臨研員の徳永でっ!!

( ◎早送りで再生中◎ )

いそいでいる理由はこれ!

みなさんにお知らせしたい情報があったのですが、もう2月28日に開催されるからです(^_^.)

えひめ産業振興財団が、愛媛県からの委託を受けた事業に関する応援フォーラム:平成24年度「地域課題解決活動創出支援事業」を実施します。

今回のフォーラムで聞ける話は、”これからの地域課題をコミュニティビジネスでどう解決していくか”というお話や、地域課題に向き合って頑張っている団体の報告&トークです☆

最後には、交流会も設けていますので、地域課題解決活動をしている方々や、その人たちを応援したい方々は、是非お越し下さい(^O^)

以下、HPやFacebookなどで紹介されているものについては、リンクをつけていますので、どんな話が聞けるかのご参考にご覧ください★

◆講演

◆活動報告

(1)住・環境デザイン研究所 代表 村上 洋子 氏

(2)いりこ倶楽部 代表 山川 和子 氏

(3)NPO法人 佐礼っこ 代表理事 松浦 弘正 氏

(4)わんねすはうす 代表 越智 幸枝 氏

◆パネルディスカッション

NPOグッとファザー 代表理事 渡邉 泰正 氏

株式会社VOCE 恋愛プロデューサー 北川 裕子 氏

2-001-723x1024.jpg)

「瀬戸内観光フォーラム」(3/4)のご案内

お久しぶりです。

研究員の檜垣です(^^)

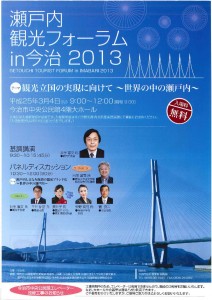

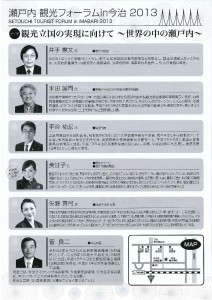

突然ですが、みなさんこの写真に写っている橋はご存知でしょうか?

正解は多々羅しまなみ公園から眺めた多々羅大橋です!

広島県の生口島と愛媛県の大三島とを結ぶ、完成当時は世界最長を誇った斜張橋です(^^)/

逆Y字型の主塔とケーブルが形作る姿は白鳥が羽を広げたようだとされ、しまなみ海道のほぼ真ん中に位置しています。

なぜしまなみ海道の写真かというと、実は今回ご紹介するフォーラムに関わってくるのです。

さて、来る3月4日(月)に今治市が「瀬戸内観光フォーラム」を開催します☆

このフォーラムは愛媛県と広島県とが2014年に開催を予定している「瀬戸内しま博覧会(仮称)」にむけて

しまなみ海道での観光地づくりの取り組みについて広く知ってもらうことで、

今治市やしまなみ海道の観光産業をもっと元気づけることを目的としています!

基調講演では観光庁長官の井手憲文氏(今治市出身)から国の観光立国実現に向けた取り組みなどについて伺います。

そしてパネルディスカッションではしまなみ海道を世界に通用する観光ブランドにするためにどうすればいいかを

愛媛大学で講師をされている米田誠司氏がコーディネーターとしてパネリストの皆さんと話し合います。

パネリストとして参加される皆さんも、しまなみ海道の魅力に詳しい方々ですので

観光や、それを通じた今治地域の活性化についてためになるお話が伺えると思います!

しまなみ海道が好きな方、観光振興に興味がある方、ぜひお越しください(#^.^#)

*入場は無料ですが、事前に今治市観光課(もしくは各支所産業建設課)で入場整理券をお求めください。

地域の活性化とこれからの観光(3/15)

こんにちは(^_^)/

臨時研究員の徳永です。

今日は、日本政策投資銀行と日本経済研究所が主催する地域活性化シンポジウム「地域の活性化とこれからの観光」の紹介をします☆

注目の方のひとりとして、スイスで日本人向けプロモーションに携わったJTIC.SWISS(日本語インフォメーションセンター)代表の山田桂一郎氏が講演されます!

プロフィールはチラシをご覧になっていただいたらいいのですが・・・山田氏の考え方や行動に学ぶことが多そうです。

山田氏は地域の観光を活性化させるコンサルタントとして、それぞれの地域に何度も足を運び、地域住民との共有時間を増やし、地域が求めているものを的確にその特性や時間と空間に合う形で提供しているようです。

それは、基本的な考えに、「住民の生活満足度を最優先にする地域づくり」があります。豊かさがその地域の生活にあふれていれば、観光客や外から来た人間は、明らかにすばらしいところだと実感し、何度でも来たくなり飽きられることはありません。

まずは、地域住民にとっての「感幸=感じる幸せ」があり、そのうえで、観光にくるお客さんの「感幸」がある観光づくり・地域振興が大事、というお話が聞けます(^^)

参考:国際文化研修2011冬 vol.70 (読んでみて下さい(*^_^*)面白いですよ◎)

また、日本政策投資銀行の主任研究員小林氏による「アジア8地域・訪日外国人旅行者の意向調査」に関する講演や、

愛媛大学講師・博士の米田氏による「愛媛県における観光の多様化に向けて」など”地域の活性化とこれからの観光”について多方面から思考できる機会ですので、是非、お越しくださいませ(*^。^*)