地域づくり人養成講座第3回in高知県

こんにちは!(^v^)!

臨時研究員の徳永です☆

みなさん、【林業】に対してどんなイメージを持っていますか?

今回の地域づくり人養成講座第3回目(8月24日、25日)では、「複業的自伐林業を通じた地域づくり」を高知県の現地を訪れて勉強をしました!

訪れたのは、高知県いの町。

ここでは、高性能機械を使った大規模林業ではなく、自伐林業(=自分で、切って搬出)という小規模林業スタイルにすることで業として成り立つそうです。

さらに、誰でも林業に参加できるような仕組みが出来ています。

地元の人が地元の山で自伐林業をすることで、山が丁寧に手入れされていき、さらに、売った間伐材や林地残材で地元の自伐林業家が儲け、地元の商店も潤うという地域で経済が循環する流れも出来ています!

林業の現実と可能性が分かり、目からウロコがボロボロと落ちました(@_@。。。)!!

さてさて、講座1日目は現地視察から始まりました☆

間伐材や林地残材を手に入れるのは、私たちが想像していたよりも簡単なものでした!

(私は、素人や女性はできないと思っていました(>_<))

まずは、チェーンソーで木を切り倒します。

切り倒した木をワイヤーにくくりつけて引き上げます。

引き上げた木を軽トラックに乗せて運びます。

これが一連の流れです☆

地域の農家、サラリーマン、定年退職者や女性など誰でも資格ナシでできるそうですヽ(^。^)ノ

(技能講習を受けることなどはオススメします★)

私たちも試しにチェーンソーを触らせてもらいました!(^^)!

写真のとおり、女性もできます(●^o^●)

最近は、女性で林業をする人を「林業女子」と呼び、現在少しずつ注目されています☆

※本山町地域おこし協力隊のブログで隊員の時久さん(女性)がその様子を書いています♪

以前は、林業はごく身近なものだったのかもしれませんね(^-^)

現在では、なかなか体験できない貴重な時間でした*

そして、午後からは「簡単にできる自伐林業」と「地域づくり」を絡めたお話をNPO土佐の森・救援隊 中嶋健造さんにしていただきました☆

中嶋さんは、もともと高知県出身でUターンされ、平成15年に土佐の森・救援隊の立ち上げに参加されました。

土佐の森の方式は、

【①自伐林業+②シンプルなバイオマス利用+③地域通貨】 です。

①自伐林業

現代では、林業と言えば一般的に業者や組合に任すものだと思われています。しかし、平成15年に中嶋さんが実際に自分で伐採したときには、日当5万円も儲かったそうです。「儲かるやないか林業は!」と気づき、土佐の森では、自分の山の木は自分で切って、販売する方法を推進しています。小規模で行っているため、大規模林業とは違い、雇用の拡大も見込めます。さらに、自分所有の山であるため愛情がこもり、いい森がつくられていくという利点もあります。

②シンプルなバイオマス利用

土佐の森は、シンプルな加工や利用があらゆる面において有効である”薪”を勧めています。薪の最大の特徴は、「誰でもつくれる」ということです。他には、山間地の住宅には薪風呂の家庭が多かったり、薪ボイラーを利用したい温泉施設があった等、この地域に合った木材の利用方法でもありました。シンプルかつ低コストであることが、自然と受け入れられていったようです。

③地域通貨

「山の恵みを、地域商店に」を実践した地域通貨モリ券のシステムは、自伐林業家が持ってきた林地残材を、地場産品に交換できます。そのシステムをつくるための財源確保にも工夫があります。自伐林業家が、森林整備を継続的に実施していることで、CO2の吸収増大につながりことや、また、出荷した材が化石燃料の代替になり、CO2の排出削減になることは森林環境保全活動に貢献しています。これらのことから、環境に優しい活動に対する支払い(お礼)という意味で、財源の一部を得ています。

これらの方法は、分かりやすく、かつ、地元の人も参加しやすく、なんと言ってもその地域のためになっているということが、向かい風があったとしても、成功へと導いたのだと感じました!

その後、場所を移動して、土佐の森・救援隊の事務所や、薪ボイラーが実際に利用されている温泉施設「土佐和紙工芸村QRAUD」を見学しました(^u^)

<土佐の森・救援隊の事務所に集められた薪>

<温泉施設QRAUDで利用している薪ボイラー>

最後に、現地見学と講義を通して、グループワークをしました☆

話す内容は、「自分たちの地域で、(主にすてられているような)木を活用し、拡げていくためには何をしたらいいか。」です。

「自分たちの地域って、どんな風に木材が利用されているの?」

「何処で木のリサイクルができるんかなぁ?」

「それって誰がやっていくーん?」

いままで林業に関わったことのある人が少なかったのですが、少しずつ思考を廻らしていきました(ー_ー)!!

◆スカイ◆チーム

間伐材の利用について温泉施設の燃料や木材加工品、燃やした後の灰利用など、循環させていく仕組みについて地域住民主体で行っていくことを考えました!

◆みかづき◆チーム

メンバーのなかに実際に薪ストーブを利用している人がいたので、愛媛の特産物であるミカンの枝を薪ストーブに利用していく仕組みを子どもを絡めて考えました☆

◆はぐれ鳥◆チーム

集落に一つ大きなボイラーを造って、その集落内で連携を図り、企業や行政とも力を合わせるシステムを考えました!

◆りんご◆チーム

地域内で木材を循環させようと、間伐材による木工品の制作、薪ボイラーの燃料に廃材を活用、そして灰は森に肥料として還元するシステムを考えました。

中嶋さん、前田先生から感想もいただきました(*^_^*)

取っ掛かりは、お遊びなど簡単なことから入るのが良いそうです。土佐の森では、林家が晩酌代が稼げる程度の仕組みから始まりました。すると、地域の人同士の交流が始まったり、もっと稼ぎたいと競争のようなものも始まってきます。それを続けていくには、企業や地元の人が、互いに利益が得られるwin-winな状態をつくることも大切です。

また、地域づくりを、特に雇用や経済活性化をメインにして進めたい人には、バイオマスは検討すべき課題だと思います。

受講生のワークをまとめる力が上達してきたように思います。

これからも、実際に現場でこの方法を使うことはあるので、より当事者として考えながら、さらにまとめていく力を身につけていけたらいいですね。

中嶋さんを始め、土佐の森救援隊の方々、自伐林業の協力してくださった方々、QRAUDの方々、前田先生、受講生のみなさん、本当にありがとうございました&お疲れ様でしたーーー(●^o^●)

今回は、一泊二日ということで、二日目は四国中央市新宮「霧の森」の見学をして、無事に講座は終わりました!

霧の森でも、お忙しいなか説明をしてくださったスタッフの方、ありがとうございました☆

この日も霧の森大福を求めて多くの人の行列ができていました!!(@_@)!!

そのワケは・・・

詳しくは、コチラのブログで紹介しています♪

今回の講座も、盛りだくさんな内容でしたが、「地域づくり」という視点からすると、どんな分野でも「地域の人を大切にする」ことは共通なことであり、それがリアルに見れたということで大変良かったです!

また、【林業】に関わったことがある受講生(センターのメンバーも!)は少なかったので、新たな視点が増えて面白かったのではないでしょうか(=^・・^=)♪

次回の第4回講座は、今治へ行きます★☆★

講師は森のともだち農園の代表:森智子さんです~!元気でパワフルな方です♪お楽しみに!!

☆えひメン☆紹介~研究員の巻Part7~

こんにちは!!!!!

臨時研究員の徳永です(=^・・^=)

ご無沙汰しています・・・当センター研究員の紹介コーナー☆

久しぶりに投稿しますっ(^O^)/ヨッシャ★

すでに、今年度も半年が経ちました(*^_^*)

よく食べ、よく出張に行き、よく色んな人に出会い、よく学び、よく口を滑らせ(笑)・・・

お腹がいっぱいになるほど、いや、胃袋の大きさが変わるほどの沢山の経験をさせてもらっています!

そのなかで、センターのメンバーともたくさん話をさせてもらい、

みなさんの色んな面が見えて面白かったり、小さなことも大きなことも助けられたり、なにか私にもできないかと思ったり、

そんなそんな波はある日々ですが、私はここでの日常が好きです(*^-^)

これからも、センターのみなさん・・・たくさん宜しくお願いしまっす(^◇^)ゞ

ちょっと私の心のつぶやきをしたところで、本題に移ります☆

☆えひメン☆紹介!

今回は、仕事テキパキ近藤研究員です(^O^)/

(☆えひメン☆とは、公務員も民間も学生も主婦もおじいちゃんも・・・老若男女仕事、誰彼問わず、愛媛県を少しでも良くしたいと思っている人たちのことです♪)

※徳=徳永(私のことです。)

◆お名前は?◆

近藤 浩(ひろし)です。

(徳:出番、お待たせしましたー!よろしくお願いします☆)

◆ニックネームは何ですか?◆

こんちゃん、小学校時代はドンドッペ!

(徳:「近藤」を逆から読んだら「ウドンコ」。それが変化して「ドンドッペ」(^◇^)

子供ってほんとに変わったあだ名つけますよね♪)

(徳:近藤研究員は、一番右です(*^_^*)

変なノリの土岐研究員(左)と渡部研究員(中)も乱入!!笑)

◆座右の銘があれば、教えてください。◆

人を喜ばせるために、目の前の仕事に真剣に取組んでみる。

(徳:いいですねっ( ^^)b☆仕事のための仕事ではなくて、人のための仕事ですねっ!!)

◆いま、どんな仕事をしていますか?◆

協働推進体制検討事業です。

(徳:またの名を「地域社会未来づくり協働会議」です!

愛媛県内の様々な団体から人が集まり、地域課題を 模索して、解決へ向けて”協働”で進めていこうというものです。

私も一緒に頑張っていきます!(^^)!)

◆出向元はどちらですか?◆

四国電力です。

◆ECPRのいいところは何ですか?◆

出向元の仕事と直接関係ない人に出会えることです!

(徳:センター内だけでも、色んな方がいますもんね♪

銀行マンや、半農半官をしている人、マラソンランナーや、顔がめちゃくちゃ広い人!)

◆好きな色は?◆

ブルーです。

◆好きな音楽はありますか?◆

80年代のアメリカンポップス。

(徳:私の知らない時代(笑)マイケル・ジャクソンのスリラーが流行った頃だそうですヽ(^。^)ノ☆)

◆好きな食べ物は?◆

フルーツです。

(徳:特にリンゴ!なぜなら、○○にならないから・・・笑)

◆酔ったあなたはどうなりますか?◆

饒舌になります。

◆自分を他の動物に例えると?◆

犬(ボーダーコリー)です。

(徳:これは、たしかに!なんです(@_@)♪

ボーダーコリーはコチラ☆)

(徳:近藤研究員が実際に飼っているワンちゃんだそう!

無理やりカッパを着せられて少し怒りぎみ・・・((+_+))笑

近藤研究員は、もうちょっと柔和な感じです♪)

◆最近ハマっていることは何ですか?◆

テニス!

(徳:毎週末は練習されていて、仕事帰りもよくジムに行って体力づくりをしているみたいデスッ(^O^)b)

◆人生で大切なものは?◆

家族です。

(徳:受験生の息子さんと一緒に英語のリスニング勉強をしたりと、よきパパさんな一面が伺えました(*^_^*))

◆今年度、何をしたいですか?◆

テニス初級大会で優勝!

大洲のしぐれを世界ブランドに!

(徳:おぉ☆★☆

テニスは、前回は2位だったそうです♪次回は、優勝に向けて応援してまっす(^◇^)☆

大洲のしぐれを世界に!楽しみですねぇ~~~(*^_^*)♪♪♪)

◆ 次に誰に書いて欲しいか、また、その人の簡単な紹介をお願いします!◆

良きお父さんの代名詞であるJAの岡田さんにお願いします。

(徳:近藤研究員、ありがとうございましたー!!

また、テニスの結果教えてくださいねぇ(^◇^)☆

次回は、岡田研究員にお願いしたいと思いますー(^u^)

お楽しみに~(`O´)♪)

月刊『愛媛ジャーナル』より

こんにちは!

臨時研究員の徳永です(^O^)/

今日は、月刊 『愛媛ジャーナル』で当センターの活動を載せていただいた内容の紹介を少ししたいと思います☆

愛媛ジャーナルは、愛媛の政治・経済の情報をお届けしている月刊誌です(^^)/

2012年9月号では、えひめ地域政策研究センターの紹介4回シリーズの第3回目が載っています!

タイトルは ”地域の自主的な活動を支援する” と ”移住・交流を進め人材の定住を図る” です(●^o^●)

当センターの活動として、まず、地域に根ざした活動を支援するために【まちづくり活動アシスト事業】をしています。

(※毎年5~6団体に対して最大20万円を補助しています。)

その例として、【JR下灘駅フィールドミュージアム事業】(伊予市)や、【民話の里すみの】(新居浜市)を挙げています。

また、地域づくり団体・地域づくり人をつなぐ場として、【地域づくり団体研修・交流会】や【えひめ地域づくり研究会議】の紹介や、

えひめへの移住促進機関【愛媛ふるさと暮らし応援センター】の情報も載せてあります。

これからも、官民が一体となって、地域活性化に幅広く取り組んでいきたいと思います!!

愛媛ジャーナルを手に取った方は、是非76ページもご覧ください(@^^)/~~~

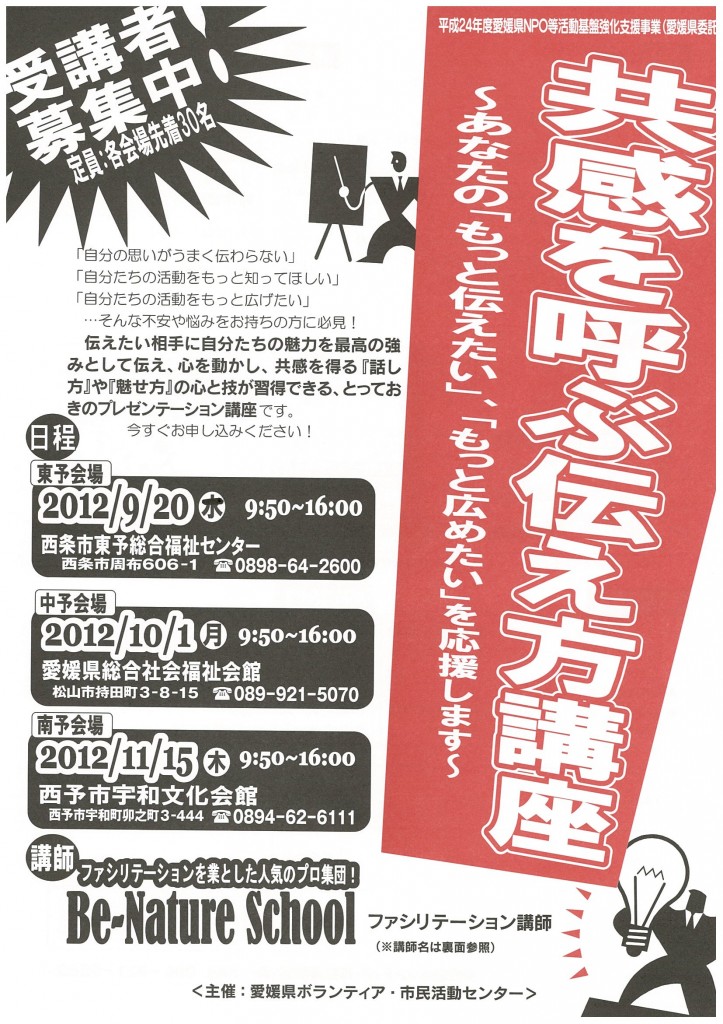

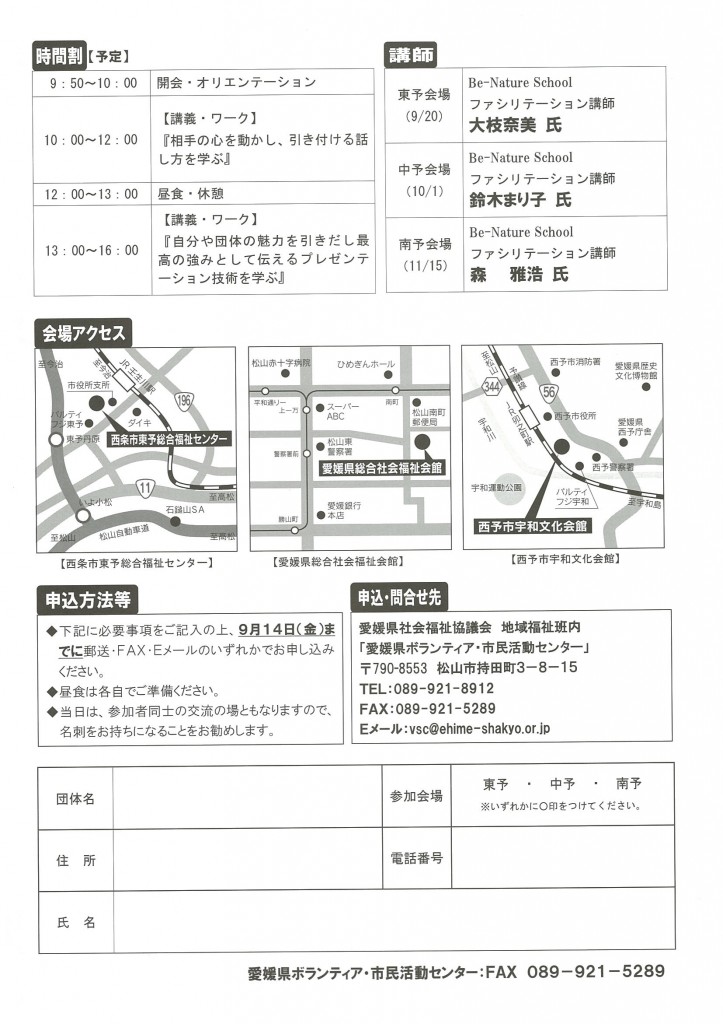

講座のご案内(共感を呼ぶ伝え方講座)

みなさん、こんにちはヽ(^0^)ノ

主任研究員の須山です。

今日は講座のご案内をさせていただきます。

その講座は、『共感を呼ぶ伝え方講座』

~あなたの「もっと伝えたい」、「もっと広めたい」を応援します~

伝いたい相手に自分たちの魅力を最高の強みとして伝え、心を動かし、共感を得る「話し方」や「魅せ方」の心と技が習得できるプレゼンテーション講座だそうです。

東予、中予、南予各会場で、定員はそれぞれ30名。(先着順)

主催は、愛媛県ボランティア。市民活動センターさん。

スケジュールや申し込み先は、次のとおりです~(*´∀`*)

みなさんいかがですか?(#^.^#)

託老所あんき代表中矢暁美さんのご紹介

こんにちは!

臨時研究員の徳永デシ(^O^)/♪

今回のブログでは、先日、当センターと縁側プロジェクトで主催させていただいた、ミニフォーラム『地域コミュニティの形成~”生きる”と”死ぬる”~』で、愛媛県で初めて託老所を造られた中矢暁美さんをご紹介します(@^^)/

講話の際の、中矢さんのお話には、何名かの方が涙を流されたりと、それぞれ思うところがあったようです。

今回は、そのお話を、中矢さんの”生のお話”とは月とスッポンですが、出来る限り詳しく伝えたいと思います( ..)φ!!

まず、中矢さんが求めることは「人と人のつながり」。

「その人と人のつながりの中で、安心して老いていけるような、家族や地域での支え合いをつくっていきたい。」

そんな思いが強くなったのは、以前勤めていた当時の特別養護老人ホーム(介護保険制度などが整備されていない頃)での経験がきっかけだそうです。

特養は、百何人とお年寄りが入れる大きな施設ではあるが、中矢さんにとっては、自分の親を入れたいとは思えなかったそうです。自由が少ない仕切られた空間のなかで、その人らしさを大切にしながらケアをすることは難しいと、中矢さんは感じ始めました。

1日に何度も外に出ようとするお年寄りがいて、その人をただ単に拘束して、好きにできないようにさせた状態でいいのか。

沸々と疑問が生まれていた当時の経験を、「それでは穏やかに死んでいくことはできない!」と強く話されていました。

外に出たいのなら、外に出たらいい。

本当にその人を大切にすることは、普通の家で、普通にご飯を食べ、普通にトイレにも行くという、今まであった生活を変えないほうがいいのではないかと、中矢さんは思ったそうです。

そして、その思いを胸に1997年、愛媛県内で初めて、託老所を造られました。

託老所「あんき」 という名前は、松山弁で「気楽」を意味し、”この場所をお年寄りにとって、自分の家のように安らかであんき(気楽)なところにしたい”との思いから付けられたそうです。

託老所は、日本文化を残した昔ながらの家で、どんな世代もホッとするような空間になっています。

以前のように大勢ものお年寄りを看ることはできませんが、現在は本当に一人ひとり丁寧にケアをすることができているようです。

託老所で過ごすなかで、必ず向き合うのが「死」。

お年寄りの方々が亡くなられる直前は、近所の方々が声をかけあって、お別れの挨拶をしに あんき に集まります。

みんなに囲まれて穏やかな顔で安心して眠りにつく姿は、「死」というものが怖いものだと感じさせません。

それは、縁ある人が集まることで、人間らしく眠ることができ、「死」に対して穏やかに向き合えるからではないでしょうか。

実際に中矢さん自身のお母さんもあんきでケアをし、安らかに眠られたそうです。

あんきでは、そうして「人と人の縁」を地域で紡ぐ役目も果たしています。

現在は、人とのつながりを切ってしまう社会になっているのではないでしょうか。

そうではなく、人は人として、付き合い、生きていきたい。中矢さんはそこをつながるようにしていきたいと思っています。

「縁から絆に」

あんきには、駄菓子屋さんも造っているので、近所の子どもたちが来ます。もちろん、色んな障がいを持った方も来ます。ミニフォーラムを催すことで、スーツを着た大人も集まります。

このように様々な方があんきに来ることで、地域の人たちがつながっていきます。

あんきは、地域の人が集まり、助けられたり、助けたりして、人として”生き”きることができる場になっているのです。

<ミニフォーラム後のBBQの準備をしてくださっている近所の方々>

最後に、人は必ず老いていくなかで、一人ひとりがどのようにして「死」と向き合っていったらよいのか、伝えたいと思います。

まず、年を取り、筋力が衰えていくことは、”あたりまえ”という理解をすることが大切です。

治療や、薬などで治る病気もありますが、老衰は誰にでも等しく訪れるので、そこで延命するのはどうでしょうか。

延命するかどうか、どうやって死に向かっていくかは、自分で決めておくことがいいのでしょう。

人に自分の生をまかせるのではなく、どんな人生を望むかは、自分で自立して考えておくこと。そして、地域の中で助けてもらいながら生ききる。

それが、あんきでも見られる「穏やかな死」になるのではないでしょうか。

そんな姿を若い人たちも見ることで、こんな風に眠ることができるんだ、と「死」に対しておびえずに、親の死や自分の死に向き合っていける・・・。

死んだ人が教えてくれるものをきちっと”命のバトンタッチ”として、受け継いでいきたい、と中矢さんは思いを込めてお話をしてくださいました。

長くなりましたが、人間が生涯向き合っていく今回のテーマは、改めて「生きるとは」「死ぬるとは」何なのか、考えるキッカケになりました。現在では介護保険制度も充実してきていて、制度に頼るだけじゃなくて自分たちでもできることはいっぱいあるんだなと思いました。

中矢さん、大変ありがとうございました!(^^)!

ここまで読んで下さった方もありがとうございます~(●^o^●)