第5回地域づくり人養成講座~八幡浜市保内~

皆さん、こんにちわぁ~☆研究員川渕です(^_-)

早速、先月開催されました第5回地域づくり人養成講座の様子をアップしますのでご覧くださいね☆今回は近代化遺産がテーマですので、岡崎主任調査員(今回は講師です☆)のお弟子さんである土岐研究員とコラボしながらお伝えしま~す(^◇^)

この日は微妙な天気でしたが、雨なんて吹き飛ばしてしまえ~的な感じで朝、8時30分頃松山を出発(^O^)/途中、双海シーサイド公園で休憩をはさみ、八幡浜市保内町へGO☆

川渕:午前10時、早速講座を開始です☆今回のテーマは近代化遺産ということですけれども、「近代化遺産とは?」を簡単に教えてもらえますか?

土岐:了解。皆さんこんにちは、元気にしてますか!?

「近代化遺産」とは・・・あまり聞いたこともない人も多いでしょう。日本の近代化を支えてきた幕末~太平洋戦争終了時までの建造物のこと。平成5年に重要文化財に新たに設けられた種別なのです。

ちなみに・・・「遺産」という言葉は日本では「残されたもの」という印象が強いけど、英語の「遺産」を意味する”heritage(ヘリテージ)”には、「後の世代に伝えるもの」という意味合いが強く、次世代や未来へ向けた言葉なのです。

川渕:なるほど~(^^)フムフム!さて、まずは建物の説明から始まりましたよ☆土岐さん、この建物はどういった建物なんでしょうか?

土岐:この建物ね。こやつは「白石和太郎家 洋館」なるもの。白石和太郎(慶応4年~大正4年)は鉱山経営を中心に多くの事業で名を馳せた大起業家。第二十九国立銀行の設立・勧誘の当初から関わり、銀行の株主となった12名の1名。ちなみに第二十九国立銀行は愛媛県で最初の銀行ですよー(現:伊予銀行)。

外観はきめ細かいヨーロッパ風彫刻で装飾されギリシャ建築を思わす様式。小規模ながら本格的な意匠で、完成度の高さは全国的に見ても引けをとらない明治洋風建築。この洋館は事務所として建てられたみたいです。

建築年ははっきりしていないですが・・・2005年に屋根を修理したときに、鬼瓦の裏に明治36年の新聞記事のインクが写っていたので、その頃かな~。ちなみに一般の方でも見学可!

川渕:さすが土岐さん(^^)詳しいですね~☆

川渕:皆さん、上を見ていますけど…何があるんでしょうか?

土岐:まぶしっ!でも照明のことじゃないよ・・・その照明のある天井にある装飾。それは「世界地図」!白石和太郎が明治において世界を見据えていた感じがしますね。よく見てみると・・・台湾も日本領となってます。当時の台湾は日本領でした(今は違うよ・・・念のため)。

川渕:さて、建物の説明が終わり、講義に入りました。…って油断している人物を発見!!よ~く見てみると…こら~(>_<)あくびしてちゃダメ~

土岐:こら~!!って、写真がちっちゃくて誰かわからんな~・・・

川渕:土岐さん、師匠でもある岡崎講師のことを知りたい方もいらっしゃると思うので、180字以内でご紹介してください(^_-)(180字以内ってフレーズ…どこかで聞いたような…(笑)

土岐:八幡浜市生まれのあちこち育ち(転居歴26回)。愛媛県ならたいがいの場所で住んだことがあります。愛媛における近代化遺産の実力者。今は「近代化えひめ歴史遺産総合調査事業」の主任調査員をお願いしてます。屋根裏からはじまって、山奥、無人島・・・「愛媛のインディ―ジョーンズ」と呼ばれています!?

川渕:あぁ~(^v^)これはたしか昔の学校ですよね?宇和の開明学校??

土岐:ぐ~・・・zzz・・・はっ!!これ何やったけ~?

そうそう、宇和町卯之町にある「開明学校」。国重要文化財に指定されてまんねん。この映像の写真は昔の写真やな~。

そんなこんなで昼食タイム☆今回は、保内にある「和食庵ことみ」さんのところでお世話になりました(^^)/その節はありがとうございました☆昼食が終わり次第、即移動です!(この日は1分たりとも余裕がなかったのです(^_^;))

午後から大峯銅山(現在は富士シリシアさんの工場内にあるんです)を見学しま~す☆

入場料は「自分の署名」という粋なはからいをしてくださった工場長さん(^^)/ありがとうございます。また、この署名もどこかに飾ってくださるのだとか…(^◇^)

見学者にも分かりやすいようにパネルも置かれていました。

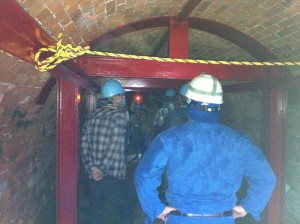

ヘルメットを被って記念撮影☆皆さん、良く似合っていますよ~(*^_^*)

さぁ~いざ、中へ!!ここからは土岐さんにもコメントをいただきます☆

川渕:土岐さん、この銅山はいつ頃のものなんですか?そのへんを具体的かつ簡潔にお願いします(^^)/

土岐:大峰銅山は明治23年に発見されて昭和33年に休山。別子銅山や足尾銅山にも並ぶと言われたほどの銅山なのです。ちなみに、当時の岬半島には100以上の鉱山があり、大鉱山地帯だったのです。

長く閉鎖してましたが、昨年11月に敷地を所有している「富士シリシア」さんの「当地を歴史観光に役立てていこう!」という思いから、整備され開口しました。

川渕:中は意外と暗いですね~(^_^;)鉄骨が組まれているのは…?

土岐:これは、昨年に開口したときに補強した鉄骨なので、最近のものだよー。

川渕:このレンガの積み方はイギリス式ですか?(あまり自信なし)

土岐:う~ん・・・「長手積み」かな~。

川渕:足元を見ると、端の方は水がたまってたりしていましたが…。

土岐:たぶん排水じゃないかな~・・・ちょっと不明。

川渕:土岐さんが調査に行かれたときにはなかったんですよね?たしか長靴持参だったと聞いてますが…(汗)こういう気遣いは有難いですね~(*^^)v

土岐:おーすげー!きれいになっとる!そうそう、前はこんな板なかった!しかも梅雨時期に行ったから「じゅるじゅる」。ぬめっとしてた。

川渕:おや?天井部分と側面部分ではレンガの種類も違うようですが、そのへんを詳しくお願いします(^^)/

土岐:天井のやつは普通のレンガやね~。下の部分は「カラミレンガ」。「??」っていう方に・・・カラミは「鍰」と書きます。鉱山から採掘した銅鉱石を、溶鉱炉で溶かして銅を取りだす際に残ったもの(いわゆる残りカスかな・・・)。それをレンガ風に固めて、レンガのように使ってます。

ちなみに新しくなった「新居浜駅」のロータリーにも大量のカラミレンガが使われてます。さすが別子銅山で発展した新居浜らしい!たぶん観光目的でしょう。

川渕:さぁ、大峯銅山を後にした私達は日進館(現在は愛媛蚕種株式会社)という建物へ…。ここはどういった建物なんですか?

土岐:明治17年創業し、事務所・第一蚕室・第二蚕室の3つが国登録文化財になってます。事務所は明治後期、第一・第二蚕室は大正8年建築。最盛期には全国で3本の指に入る程の隆盛でした。

ちなみに蚕種製造とは・・・繭の蛾に産卵させて、人工的に孵化させ、1~2歳まで蚕(かいこ)を育てて、養蚕農家に販売するという商売です。

川渕:ここで一番、押さえておかなければならないポイントを教えてください(^^)/

土岐:「国土の歴史的景観に寄与しているもの」として国登録文化財になった建物で、建物自体も素晴らしいけれど・・・やっぱり、今なお現役の建物として蚕種製造がおこなわれていることかなー。ちなみに今となっては西日本で唯一だそうです。

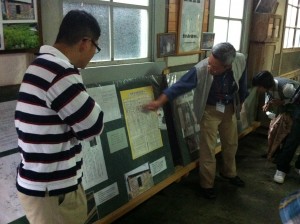

川渕:むむっ?岡崎講師が指しているのはたしか、日進館の名前が書かれた…やつですよね?土岐さん(?_?)

土岐:そうそう。いつの時代か忘れたけど、「蚕種番付」なるもの。つまり蚕種製造の当時の全国ランキング。相撲番付みたいに横綱・大関・・・みたいになってたな。

川渕:「まゆ美の肌」という商品☆お土産に3つほど買わせていただきましたよ~(^^)/これは何に使うのでしょうか?

土岐:わかりまちぇん・・・美肌やったっけ!?

川渕:続いて向かったのは、「美名瀬橋」と「東洋紡績赤煉瓦倉庫」です☆

ありゃりゃ~???誰だろ~(?_?)なんか画になっている人は…

川渕:さてさて、東洋紡績赤煉瓦倉庫&美名瀬橋についてを解説していただきましょう~☆

土岐:東洋紡績は明治20年に愛媛県で最初に設立された紡績会社で、なんと四国で初めて電灯が灯ったところです。昭和35年に閉鎖し、今は倉庫だけ残ってますが、川之石地区の黄金期を象徴する建物です。

んで、美名瀬橋は昭和8年にできたRC造。土木史学会の「現存する重要な土木構造物2800選」に選ばれてます。昔は親柱に灯籠があって灯がともっていたそうです(今はないよ)。

川渕:ここは「もっきんロード」を呼ばれるところです☆なんか欧風漂う感じがしますけども、この「もっきんロード」という名称の由来はなんですか?

土岐:木琴に似ているから!っじゃないかな~!?誰かが命名しました。そういえば「もっきんロード」に命名者の看板があったな~。たしか小学生の○○さん。

川渕:もっきんロードを歩いていくと、保内中学校の横を通るんですけど…!?この石垣はなんですかね?

土岐:こ・・・これは!う~ん・・・石垣は石垣やろ!石を積んだやつ。ちょっとお腹が痛くなってきたので、この石垣の話は中座しまーす・・・。

川渕:いや~なんか、いい風景ですよね~☆川の町みたいな感じで(雨ですけど…)

土岐:めっちゃ雨降ってたな~。だいぶお腹痛いのおさまってきた・・・

川渕:おや?中学校の壁に掲げられているのは…?もしかして一番左って土岐さん??

土岐:そうそうそう・・・ってなんでやねん!私は一番右のやつ!!

じゃなくて、保内町3傑と言われる人物達です。

川渕:な~んだ!土岐さんじゃなかったんですね(^_-)それでは、ウンチク王の土岐さんにこの3名の方々をご説明していただきましょう~☆

土岐:左から「富澤赤黄男」「二宮敬作」「前田山」。「富澤赤黄男」は俳人で新興俳句運動の第一人者となった人。「二宮敬作」は医者でシーボルトの一番弟子。「前田山」は第39第横綱で、外国人力士第一号となった高見山の親方でもあり、相撲の国際化に努力した人です。

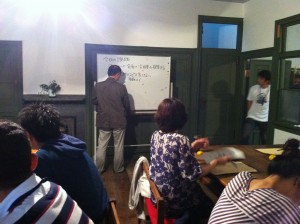

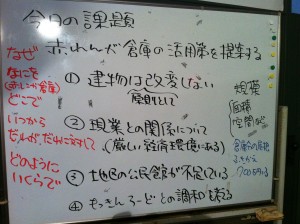

現地から帰ってきて早速グループワークです☆今回は東洋紡績赤煉瓦倉庫を今後どう活用していくか提案するというミッションです(^-^)

早速、グループ内で話し合いです☆

みんな真剣ですね~☆

そう、いろいろ意見を出しあ・・・約1名の方は何でカメラ目線なんでしょうね(笑)(実は今までの講座で写真を撮ってきたのですが、土岐さんは全てブレてたんです(泣)今回こそはブレてない写真を・・と)←よろしい!(土岐)

ミッションでは以下の項目を考慮しながら実行していきます☆

①建物は原則として改変しない

②現業との関係について(厳しい経済環境にある)

③地区の公民館が不足している

④もっきんロードとの調和を考える

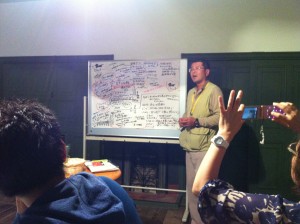

ズド~ン(^O^)チームジャッキーです!相変わらずスゴイですね~☆回数を重ねるごとにスピードが速くなってます☆他のグループも負けてませんよ~(^◇^)

さて、時間もありませんので発表タイムです☆まずはチームジャッキーからです。発表者は眞鍋さんですね(^_-)

ジャッキーでは、赤レンガ倉庫を軸として、自治公民館兼まちの資料館として活用できる「青空公民館」を開設。地域コミュニティの場や観光客向けの情報発信拠点として活用されるようです。また、「もっきんロード」は、「もっきん」という部分から音楽に視点をあて、アーティストの集まる場として活用することを提案。『500人でもっきん演奏』など面白い企画が挙げられていましたよ☆また、赤レンガ倉庫の横にある製材所は、その辺り一帯を「木の香り」で癒す大きな資源となるため、儲からないからやめるのではなく、木材としての利活用を視野に入れ、「木工体験」や「ウッディクラフトキット販売」などが提案されていました。

・なぜ→知られていない、もったいない

・なにを→赤レンガ倉庫

・どこで→川之石地区全体

・いつから→いやし博までに

・誰が→地域の人が

・誰のために→地域の人に対して

・どのように→住民+企業

岡崎講師からは、製作所でもっきんづくりなどをすると経済効果も期待される。「木の香り」と「もっきんづくり」は評価が高いとのこと。また、「川の駅」なんてのも、今のままで(川があって、ボートがあって)やるというのも面白いとコメントをいただきました☆

やはり、前神さんの頭で描かれたものですから補足はしないといけませんよね(笑)

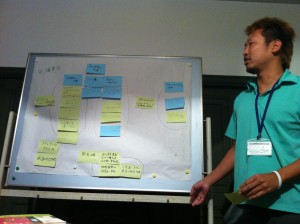

次にチーム先頭集団です。発表者は菊地さんですね☆

先頭集団では芸術的な活用として、「クラフト芸術村」「前田山スポーツ博物館」「コンサートホール」などを挙げられていました。また、食文化として「ご当地グルメ」「倉庫を活用した地場産業(シーフードレストラン)」「道の駅」などを提案されていました。全体と通してみてみると、小樽に近いものがあるのでは…ということで『ミニ小樽』として売り出してはとの提案もありましたよ☆

岡崎講師からは小樽の景観に似ているという部分で『伊予の小小樽」として売り出すのは面白い。そして、教育の場、海運業を軸とした利活用も評価が高いとのコメントをいただきました。

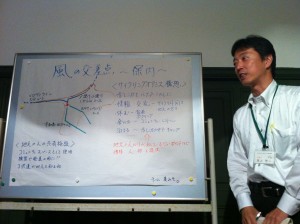

最後はチーム麦みそです☆発表者は河上さんですね~(^O^)

麦みそは「風の交差点~保内~」と題して、自転車を活用したまちづくりを提案されました☆サイクリングオアシス構想として、赤レンガ倉庫をバスターミナルとして活用するのだとか。地元の人の共有施設としても活用でき、コミュニティスペースとしての利用やサイクリングなどの練習の場、子供たちが地元を知る場としても活用できると提案。

・情報、交流

・休む-散策、ポタリング

・食べる-コミュニティレストラン

・泊まる-赤レンガの中でキャンプ

岡崎講師からは、サイクリングに絞り込んでいたので分かりやすかった。赤レンガをオアシスにするという構想はとても面白い。発展の仕方なども分かりやすく高評価とのことでした。

最後に前田先生から講評をいただき、それぞれのグループで格段にレベルが上がってきているとコメントをいただきました。また、注意点としてグループワークに入る際、記録がないことが挙げられました。記録がないと、色々意見を出しても、次々と消えていってしまうので、誰かが残す役になるよう心掛けてくださいとのことでした。

こんな感じで第5回講座は終了です☆皆さん、お疲れ様でした(^O^)/

このあとは恒例の交流会です(^-^)

今回は、「武蔵(たけくら)」さんというお店でお世話になりました。もう、新鮮な料理がびっしりと並んで大満足でしたね~☆お御馳走様でした(*^_^*)

交流会には地元八幡浜市役所から高倉さんにも来ていただき、交流を深めることができました。高倉さん、急遽お誘いしたにもかかわらずお越しいただきましたこと、誠にありがとうございましたm(__)m

安居島に行ってきました☆

みなさんこんにちはヽ(^0^)ノ

主任研究員の須山です。

10月前半あれこれ(その1)という題材で書いておいて、その2に続く・・・はずと書いてましたが、

あっちに行ったりこっちに行ったりしている間に、はや11月も下旬に ( °o°)ハッ

しか~し・・・

川渕研究員や土岐研究員がフォローし続けてくれているので、安心して次に進もうと思います。

(完璧に責任逃れですね・・・)

さて、 そう言っていては進みませんので、最近の出来事について書いておきたいと思います。

11月16日(水)に移住者の取材のため、松山市の安居島に行ってきました。

安居島ってこんな感じ

↓

http://imagic.qee.jp/sima3/ehime/aijima.html

移住者である岡崎さんは、2009年の11月から安居島に移住されているのですが、今年4月にお子様が生まれ、島ではほぼ20年振りの子供誕生だったとか(#^.^#)

当日はお天気も良く絶好の島巡り日和☆

実は、この安居島。交通手段は船なのですが、船の便数が少なくて、通常期は水曜日でないと日中での往復ができないのです。

ということで、北条の港から船に乗って出発です!

この日の海は、とてもキラキラ輝いていて綺麗でした。

その様子を記録に収める崎山刑事じゃなくて研究員☆

すんごくバズーカー砲も撃てるんじゃないかというくらい踏ん張ってますね~

海は凪いでいるのですが、風は割と強いので踏ん張ってないとこけそうになります。

で、そのような状況の中、私と言えば・・・

よろけてます(笑)

しかも、風の悪戯でこんな頭に☆(なんだこの頭は!XーMENか・・・)

何だか自分じゃないみたいでコワいですね☆

そうこうしているうちに見えてきました、安居島v(=^0^=)v

約35分で到着です。

桟橋を渡って初安居島への第一歩☆

岡崎さんのお家までの途中の道をのんびりと歩いていきます。

もちろん、車は走っていませんよ~。バッチリ歩行者天国なのです。

おうちに到着すると、その横に石碑が立ってました。

「大内金左衛門の碑」です。

これは、文化14年(1817年)にこの大内さんという方が入植し、漁港の整備等を行ったとのことで、開拓者として称えられているものです。

今でも残っている家の表札には「大内」の名前が多くありました。

入口では、ワンちゃんが優しくお出迎え☆

岡崎さんのおうちの前には、何種類かの野菜が植えられています。

全てじゃなくてもある程度は、これで自給自足も可能なのだそう。

岡崎さんとそのご家族です。(すごく幸せそう~☆)

あと2人お子さんがいらっしゃるのですが、海を渡って北条の中学校と保育園へそれぞれ行かれてたそうです。

お昼時だったということもあり、取材をさせていただく前に食事を出していただきました。

カレーの上にのっているのは、鯵のつみれバーグと ・・・

さざえでございます☆なんと贅沢~っ☆

と、食事も終えたところで取材開始っ!

瀬戸内海の美しさに魅せられて移住を決意されたとのこと。

島の生活って不便じゃないですか?ってお聞きしたのですが・・・

「前に住んでいたところは、本土まで10数時間かかってたので、それから考えたら今の生活は便利なもの」

とのお答え。

便利かどうかの尺度は人によって違うし、そう思えば少し何かが足りないからといってすぐに不便だと感じる自分にとって、すごく羨ましい感覚だなと感じました。

岡崎さんのところでは、漁家民宿もされていて、おうちの2階部分を提供しているそう☆

広~い感じの風抜けのよいお部屋。

そして、窓からの眺めは最高~っ!

落書き帳も完備でございます☆

≪漁家民宿 おかざきや≫

089-992-4548

予約は1週間前まで

1泊2食で7,000円

だそうです。

みなさんも泊ってみてはいかがですか?

取材も無事終了して、ちょっと島内めぐり☆

宿場通りだったと思われる路地。

神社もあります。

このうにゃうにゃした中に、バケツの中のようなつぶつぶが入っているのだそうです。

(何だったか忘れてしまいました・・・ゴメンナサイ)

人の数は少ないけど、その分みんなが集まってくるんですよね~。

で、おこちゃまがぐずり出したところに、島民のおばちゃんがやってきて、ごろごろとバギーを揺らし始めると・・・

はいっ、ご機嫌よくお昼寝をはじめました。

島のみんなで育てているという感じがすごくいい~っ!

こういうシーンを目の当たりにすると、「人が少ないから過疎だ」なんて考えちゃいけないって思います。

心が過疎になってさえなければ、その地域は元気なんじゃないかと・・・

揺られているバギーを見ながらそう思ったのでした・・・

もう少しゆっくりしたかったのですが、帰りの船の時間を逃すとお泊まりになってしまうので、後ろ髪を惹かれながら安居島を後に。

ゆっくりと流れる時間を過ごしてみて、また行ってみたいなぁと思ったのでした。

【今回のおまけの一枚☆】

どこを見ているのかわかりませんが、崎山研究員かっこいいでしょ~☆

演歌とか歌いたくなりません???

ということで、ジャーン☆

一日人材力活性化研究会in愛媛…のあとは近代化遺産ニュースvol.6(愛媛県庁の謎を解け!)

皆さん、こんにちわぁ~☆研究員川渕です(^◇^)

いや~ホントに冬が到来してきましたね~(^_^;)朝、起きるのがつらくなってきました…(汗)いやいや、そんなんじゃあか~ん(`´)気合いを入れねば!!!

まぁそれはさておき、本日は先月(まだ先月かい!)20日に開催されました「一日人材力活性化研究会in愛媛」での様子をアップしますのでご覧ください(^_-)

この日は愛媛県美術館で13時から開催されました☆

参加者も80~100名ぐらいだったのかな?

開会あいさつを総務省人材力活性化・連携交流室長の澤田史朗氏が行いました。(澤田さ~ん☆掲載が遅くなりまして申し訳ございません(^_^;)また愛媛に来てくださいね~☆)

続いて開催地より、愛媛県市町振興課長の進 龍太郎氏が挨拶をされました。

続いて、総務省人材力活性化・連携交流室課長補佐の田中雄章氏より「人材力活性化」に関する概要説明をしていただきました。

ここでちょっと概要を押さえておきましょうかね~(^^)/

総務省「人材力活性化研究会(平成22年6月~)では、自治体や地域活性化に関わる団体等が、地域の人材を育成・強化する場合の参考として用いることや、各種取り組みの「気づき」となることを期待して、地域で求められる人材像や人材力活性化の取り組みにおける具体的な事例を数多く盛り込んだ『人材力活性化プログラム』を作成されると同時に、学習項目、学習方法、講師、参考文献、現地研修受入先等の学習体系のイメージを示した『地域づくり活動のリーダー育成のためのカリキュラム』も作成されました。(ちなみに、この総務省の研究会委員として愛媛県の前神さんが入ってるんですよ(゜o゜)スゴクないですか?いや~持ってるもんがちゃうとは思ってましたが…(^^))

今回、国としてははじめて『人』に着目されたようで、地域で取り組む時のキッカケに利用して欲しいとの事でした(^◇^)

この『人材力活性化プログラム』及び『地域づくり活動のリーダー育成のためのカリキュラム』については総務省のホームページにPDFにて掲載されていますので、地域づくりの際にお役立てください☆詳しくはこちら→http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/jinzairyoku.html

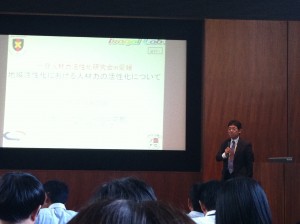

続いて、「地域活性化における人材力の活性化について」と題し、慶應義塾大学准教授の飯盛義徳氏による基調講演が行われました☆

飯盛義徳氏のプロフィールはこちら(http://isagai.sfc.keio.ac.jp/profile.html)

飯盛義徳研究会の活動としては、

・地域情報化

・伝統産業

・農業&食料

・商店街

・ファミリービジネス

などなど、「地域の元気の処方箋を探求」し、『経営学+ひとづくりの視点』に着目されているようです。

研究会の目的としては、

①人材力活性化の具体的な施策・目標の検討や人材力の相互交流とネットワーク形成の進め方等の検討を実施

②人材力の強化・活性化に取り組もうとしている様々な主体の指針となるプログラムを策定

③人材力活性化の事例の調査等を実施

このような目的の背景には『地域づくりには人材力活性化が不可欠』ということがあるようです。

また、人材力活性化における求められる人材とは…

■多様な個々の人材

・地域に暮らす一人一人がそれぞれに役割を得て、やりがいを感じながら活動する

・リーダーと共に地域活動を楽しみ、自信を持って前向きに取り組むことができる人材

■リーダーの役割を果たす様々な人材

・「地域を良くしたい」という情熱と信念を持った人材

・地域住民の様々な意見を引き出し、まとめ上げることのできる人材

■リーダーを支える人材

・能力、世代などが多種多様な、主体的に行動できる人材

・水平性・公平性を保ち、意見を言いあぐねている人をサポートできる人材

・中間管理職的な役割を担うことができる人材

などが挙げられていました☆

このほか、大学との連携や実際の活動事例など、参加者にわかりやすくご説明をしていただきました(^^)飯盛さん、貴重なお話をありがとうございましたm(__)m

このあとは、パネルディスカッションが行われ、コーディネーターに飯盛氏、パネラーとして日本大学教授の沼尾波子氏、松山離島振興協会会長の田中政利氏、愛媛大学地域創成研究センター准教授の野崎賢也氏、NPO法人まちづくり支援えひめ代表理事の前田眞氏が「地域実践活動の現状と課題」について様々な意見が出されました☆(実は、今回パネラーである前田先生は、当センターが開催しております「地域づくり人養成講座」の指導講師でもあるんです(^_-))

飯盛氏から「人材がもたらす可能性について、思うことや感じる事」をお題にパネラーから意見が出されました。

沼尾氏は

・走りながら考える(行政の柔軟な発想)

・ビジョンに対する柔軟な方向性をもつ

・人材を育成できるのが地域である

田中氏は

・地域の経済力

・人と人とのつながり=松山市職員

野崎氏は

・「場をつくる」+「人材」→両方必要である。場をうまくコーディネートできるかがカギ。

前田氏は

・地域の人に対し、どうしていくのか

・外から入る人間→試される→ずっと付き合える信頼関係を築かなければ…。

・自分が汗をかかないと分かってくれない

・地域に役立つポジション→『知恵は現場にある』

様々な意見が出され、とても勉強になりました(^-^)皆様、本当にありがとうございましたm(__)m

そんなこんなで研究会も終了~☆

と、この後前神さんによる「愛媛県庁ツアー」が急遽開催されることに…☆私も「おいで」とお誘いを受けたので同行しました(*^_^*)

愛媛県庁の建物といえば…そう!!愛媛の近代化遺産としても有名ですよね?よね?じゃあ、ここは近代化遺産のプロに愛媛県庁の謎を解き明かしていただいちゃいましょうよ~(^O^)/パチパチ

ってなことで、近代化遺産といえば…岡崎主任調査員ですが、あいにく出張のため、最近お弟子さんになられた土岐研究員にお願いしましょう(^◇^)ではよろしくお願いします☆

こんにちは!研究員の土岐です。

愛媛県庁に行ったことある人→↗ハーイ!・・・県庁職員は当たり前でしょ!それ以外で行ったことある人→↗!・・・

っということで、「愛媛県庁舎」について近代化遺産ニュースvol.6行きますよー。

これこれ。中に入ったことのない人も、外観は見たことあるでしょう!

昭和4年2月完成で、今年で82歳。戦火もくぐり抜けたツワモノです。

愛媛県庁としては4代目。

「坂の上の雲」で有名な秋山好古(兄)も完成を見ていたことでしょう(当時は北予中学校の校長、現:松山北高校)。当時の秋山好古が見た県庁の姿と同じ姿が見れると考えると、何かジーンときますね。・・・っえ?こない!?それは観察力不足かも・・・。

これは正面玄関ですね~。

愛媛県庁の設計者は「木子七郎」という人物。・・・ってあまり知らない!?今回、重要文化財に答申された「萬翠荘」も設計しました。まさしく名建築家です。

総工費はなんと102万円!うん?・・・乗用車より安い!?そうなのです乗用車よりも安いのです。実は精巧なミニチュア!?

いえいえ、現在の金額に換算すると・・・100~120億円!趣味でミニチュアができる金額ではありません。当然、乗用車よりも高い!(いちいち言わなくても、それは誰でも分かる)

当時の愛媛県予算が約650万円だったので、建設費102万円はその約15%。今の愛媛県予算が約6,000億円だから・・・そう考えると約900億円分!スゴすぎ。今の財政状態ではまず無理でしょう。

そして、愛媛県庁は国会議事堂(昭和11年)よりも古く、知事が執務する庁舎としては全国で3番目に古い庁舎なのです(ちなみに1番は大阪府庁、2番は神奈川県庁)。

太平洋戦争中は空襲を避けるために「まっ黒」に塗られていました。今でもその跡が良く見たら残ってる・・・!?

では、さっそく正面玄関から入ると・・・大理石の廊下や階段がお迎え。

その大理石を良く見てみると・・・

!?アンモナイト!?・・・です。ほんまもんの大理石です。アンモナイトはあちこちに・・・。さあ、数えてみよう!1・2・3・・・やめた・・・

正面階段を上ると踊り場上に、ステンドグラス。私の心のようにキレイですね~。

そして、エレベーター。エレベーターの内部設備は更新されているようですが、外観は当時のままのようです。

3階には「貴賓室」があります。普段は立入禁止!皇族、外国の大使、総理大臣など、県の公式の特別なお客を迎える部屋です。

天井のシャンデリアは、建築当初からのガラス製です。

下の写真は廊下にある普通の照明です(写真がなかったので、とりあえず照明器具をのせとこって思っただけです・・・)。「貴賓室」にあるシャンデリアは別格です。

・・・あと、この「貴賓室」には、どでかいアンモナイトが隠れています。でも、立入禁止なので、アンモナイトを数えに勝手に入ったら、まず怒られるでしょう。

そして、4階には「正庁」があります。

この「正庁」は叙勲や県功労賞などの式典を行っています。

そして、4階上には「ドーム会議室」なるものがあります。正面中央の一番上にあるドームのあるところです。

そしてそして、この庁舎はあの有名な映画のロケにも使われました。

その映画こそ「世界の中心で、愛をさけぶ」。平成15年11月に本館2階「玄関ロビー」等で行われました。思い出しただけで泣ける~。

でも・・・県庁舎に入って、いろいろ見学したいけど、ウロウロしていたら不審者と思われるかもしれない・・・立入禁止もあるし・・・

そんな方にも心配ご無用!

なんと、誰でも予約さえすれば、たとえ1人でも職員が県庁舎を案内・説明してくれます。

「貴賓室」にも入れますよー。私は「知事室」を見せてくれ!と近くまで行きましたが・・・絶対ダメだと言われました。しかし、知事の美人秘書2名が「にこっ」ってしてくれました。なんかもうけ!

詳しくは、↓をクリックしてください。

http://www.pref.ehime.jp/020kikakujoho/020kenseikoho/00004119031003/kenngaku.htm

全国過疎問題シンポジウム2011inえひめ~分科会(宇和島編)~

皆さん、こんにちわぁ~(^◇^)研究員川渕です☆

前回に引き続き、2日目の分科会の様子をアップしますのでご覧ください(^_-)

分科会は4つの分科会に分かれていましたので、森所長は西予市の宇和米博物館で開催された第3分科会へ、﨑山研究員は八幡浜市の新町ドームで開催された第2分科会へ、そして、須山主任研究員と近藤研究員、私の3名は宇和島市の道の駅 うわじまきさいや広場の屋外ステージで開催されました第1分科会へ参加しました(^^)

10時から分科会開始☆早稲田大学教授の宮口氏をコーディネーターに優良事例発表及び意見交換が行われました☆事例発表は総務大臣賞を受賞された岩手県葛巻町、愛媛県上島町の株式会社しまの会社、全国過疎地域自立促進連盟会長賞を受賞された島根県の株式会社萩の会です(^v^)

まずはじめに、岩手県葛巻町総務企画課の吉澤氏より事例発表がありました(^^)「北緯40度 ミルクとワインとクリーンエネルギーの町 くずまき」ってタイトルがついていたのですが、なんかすごく目を引くキャッチフレーズのような感じでイイですね~☆葛巻町は、東北新幹線「はやて」で東京から約2時間40分、「いわて沼宮内駅」で下車して、さらに車で約30分のところにあり、町の中心を北緯40度ラインが通る町なんだとか…(゜o゜)ホエ~!だから「北緯40度の町」なのか~(^’^)人口は、7,307人(平成22年度国勢調査速報値)で1960年には15,964人だったのが、半分近くに減少しているみたいです(+o+)基幹産業は主に酪農業で、乳牛約10,000頭がおり、「東北一の酪農卿」と呼ばれているそうです。ここで、またまた見つけた面白いキャッチフレーズが…!!「人より牛が多い町」←逆転の発想!これは面白いでしょ?イメージしただけで、なんか行きたくなるような…(^◇^)また、葛巻町では第三セクターによる地域活性化を行っており、くずまき高原牧場やくずまきワイン、グリーンテージホテル(黒字経営)をされているようです。観光客入込み数は平成10年時に約17万人だったのが、平成22年時には約53万人になったとか…(゜o゜)スゴイ

これまでのまちづくりの経緯は、昭和50年代から「酪農基盤整備」、昭和60年代から「地域資源の活用及び交流基盤の整備」、」その後、「交流事業及び新エネ導入」という流れとの事。

第三セクターが果たしている役割として、「地域雇用の創出」、「地域経済への波及効果」、「農林家の所得向上」、「交流人口の拡大」、「町のイメージアップ」が挙げられるようです☆

今後は、「山村のモデルとなるまち」「誇りを持てるまち」「住み続けたいまち」として、夢のあるまちづくりプロジェクトを実施していくようです(^O^)吉澤さん、貴重な発表ありがとうございました(^^)

続いて、わが愛媛県上島町の株式会社しまの会社 代表取締役 兼頭氏より事例発表がありました。兼頭さんは東京の方で就職をされていたのですが、会社を辞めて島に移住したのです(゜o゜)もともと、田舎は「やたら干渉してくる」「すぐに噂をする」などから、田舎が嫌だったようですよ(^_^;)移住されてから「島民の 島民による 島民のための会社」であるしまの会社を設立。『摘み菜の島計画』や『耕作放棄地(47.1%)の再生』などに取り組まれているとの事。また、古代から続く塩の歴史・文化を継承し、「地域の誇り」となるべく、『塩の道プロジェクト』の始動に合わせ、NPO法人 弓削の荘を設立され活動を展開されています(^^)さらには、空き家を活用した「プチ島暮らし」も開始されているんだとか…(゜レ゜)兼頭さんは「島では少子高齢化がすすんでいるが、1人あたりに注がれる愛情はNO,1です」と常にプラス思考!!←私も見習わなければならないです!兼頭さん、貴重なお話をありがとうございました(^^)

最後に島根県の株式会社萩の会 代表取締役 斎藤氏より事例発表がありました。萩の会での活動のキッカケは平成10年3月に高齢化がすすみ、農地の荒廃が進み始めた集落を見ながら「何かできないか?」と検討し始めたのがキッカケとの事。そこで会食を重ねる中で任意組織「萩の会」を結成したそうです☆平成10年4月に女性6人で民宿部会を立ち上げ、~わがままおばあちゃんの宿のおもてなしは「食・人・自然」をキャッチフレーズに空き家を活用し「雪舟山荘」をオープン☆←この行動力!!スバラシイです(^_-)次に水稲部会を立ち上げ、荒れた田園を無くそうと集落内の水田30aでコシヒカリや赤米、黒米なその古代米栽培をしているのそうです☆次に、旧匹見町からブルーベリー園(20a)を譲り受け、450本の苗木から年間1.6トンのブルーベリーを収穫し、ジャムなどに加工される。ジャムは「わがままおばあちゃんの自慢作 ブルーベリージャム」として年間5,000本を出荷しているのだとか…!おぉ~スゴイ(゜o゜)

しかし、平成18年に空き家だったところへ家主さんがUターンされることに…!民宿&活動拠点だったところを閉鎖することに。定住人口増につながったし、自分たちの目標は達成できた…という反面、「女性達の活動がここで途絶えるのは残念」という思いから、住民総出で手作りの館を作り、平成19年5月に「萩の舎」がオープン☆活動は継続することとなったようです。その後、活動も定着した頃、一年の活動を通じ「繰越金」が発生するほどに…(゜o゜)税法上、活動形態について検討した結果、「株式会社」の設立に至ったのだとか(゜o゜)ほぇ~

今後は、「集落のコミュニティビジネス」の展開や田舎暮らし体験を柱とした「体験型ツーリズム」、「加工品生産及び販売の拡大・特産品育成」、「担い手育成」に力を入れていくとの事でした。斎藤さん、貴重なお話をありがとうございました(^O^)

(写真左から、吉澤さん、兼頭さん、斎藤さんです☆)

このあと、参加者から多数の質問があり、とても有意義な意見交換となりました☆

事例発表終了後は、現地視察のためバスで移動です(^O^)/現地は同市津島町岩松地区です(^◇^)案内をしてくださったのは、津島支所の森田さんです(^^)ちなみに森田さんは元センター職員で、現在、地域づくり会議の事務局もされています☆

津島町岩松地区に到着後、昼食へ(+o+)腹が減っては視察はできぬと言いますもんね!オイオイ(-_-;)

昼食は同地区にある「大畑旅館」さんのところへお邪魔しました(^◇^)

見てください!この料理!!これでもまだ出ていない料理があるんですから…(゜o゜)(昼からこんなに食べて大丈夫かな~と思いながら…まっ、結局食べるんですけど(笑))

「鯛飯(南予ではひゅうが飯って呼ぶのかな?普通に鯛飯でいいのかな?)」まぁとにかく、ウ~~ン~~~~~マイ!!!!「おかわりありますから…」ってお店の人に言われ、もう一杯いこうかな~なんて思ってもこういうときって、周りを気にしちゃうんですよね~(笑)行けばよかった~(泣)くぅ~

どの品もとても新鮮でたまらないものばかりでした(^◇^)もうお腹一杯で動けません…ってな感じでしたけど(苦笑)さぁ現地研修いってみよ~(^O^)/

昼食を終え、現地へは徒歩で向かいます☆

この路地、なんかイイ感じじゃないですか~?

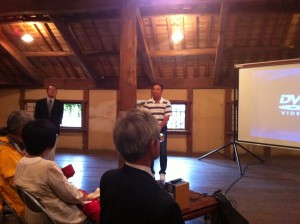

着いた先は酒蔵です☆もともと、岩松地区には「萬楽(東小西商店)」。「金丸(西村酒造場)」、「三壽(阿部酒造場)」という三つの蔵元が軒を連ねる「酒どころ」だったようですが、昭和50年代に三軒とも造りをやめ、岩松地区から酒造業が途絶えたそうです。その後、東小西商店は取り壊され駐車場に、阿部酒造場は居酒屋などに様変わりしたそうで、西村酒造場(上の写真)だけは当時のまま残り、それが町並み保存のキッカケとなったようです。

この酒蔵では平成2年の「酒蔵クラシックコンサート」以来、年に数回、コンサートや落語、ワークショップ、会議、映画、展示などの催しが行われているそうです。そして、平成17年6月、この酒蔵を核に個性あるまちづくりを実践しようと、地元有志が中心となって岩松町並み保存会が結成されたそうです。

そんな中、いろんなアイディアを話し合っているうちに「やはりここは酒蔵。酒造りに使うのが一番自然だ。酒蔵のまま保存して活用したい」という意見もあり、可能性を模索していたとき、他県で事例のあった「どぶろく特区」を活用することに。その後、愛媛県内で第1号の「どぶろく特区」に認定され、「企業組合いわまつ」を設立。棚田で育んだ自家製米を70%まで精米し、清酒用の酵母で丁寧に仕込んだ真っ白などぶろくが平成19年11月に初蔵出しされたのだとか!どぶろく名は『なっそ』☆(※なっそとは…岩松地区の方言で「なぜだ?」、「どうした?」といったニュアンスで使われる言葉です。)

(写真左から森田さん、兵頭さん)

今後は「なっそ」の生産量を拡大していくようです(^O^)/兵頭さん、森田さん、貴重なお話をありがとうございました(^^)

てな感じで全国過疎問題シンポジウムの全日程は終了~です☆

ここでお知らせですが、来月4日に「なっそ蔵出し2011」が開催されるようです!時間は9時~14時。飲んだことのない方は是非一度参加されてみてはいかがでしょうか?飲酒運転にならないよう段取りして行きましょうね☆

詳しくはこちら→http://nasso.exblog.jp/16800791/

全国過疎問題シンポジウム2011inえひめ~全体会~

皆さん、こんにちわぁ~(^O^)研究員 川渕です☆

なんか一段と寒くなってきましたね(+o+)風邪引かないようしないといけませんね~☆

さてさて、本日は先月13日~14日に開催されました「全国過疎問題シンポジウム2011inえひめ」の様子を2回に分けてお送りしますね。

まずは13日(全体会)からいっちゃいましょう~☆

会場となったのは西予市文化会館です☆12時30分から受付開始だったので、西予IC付近にある「どんぶり館」でちょっと早めの昼食をとり、いい時間に到着~☆(この日の川渕は、卯之町駅の方へ曲がるのに直進してみたりとなかなかやらかしていました(汗)森所長にも「川渕くん、どこ行くの?」ってツッコまれてましたし・・(笑)エヘヘ)

会場外では、西予市の特産品がズラリと並んでいました(^◇^)

…と気になったのは、スタッフさんのハッピ(゜レ゜)派手なハッピだな~と思いきや、西予市の観光スポットやイベントの写真が入ったものでした(゜o゜)これはイイなぁ~☆

お~っと、ここで商品購入に走ったのは﨑山研究員ですね(^v^)久しぶりの登場です!何買ったのだろう?

…とここで負けじと商品購入をしたのはもちろん、須山主任研究員でございます(^^)/今回、西予市の林さんからのおススメ商品だということで「じゃ、CMやっちゃう?」ってなことで…いつものアレをやっちゃいますね☆

愛媛・西予がギュ~と詰まった「あっぱれみかん」☆

ゴクゴク…口の中で爽やかな味わいが感じら…

はい、カ~~~ット!!!かなり酸っぱかったようですね(^_^;)でも、それだけ凝縮されているってことですから、皆さんも一度飲んでみてはいかがですか?(卯之町駅とかに売ってるのかな?546さん、お土産待ってま~す(^O^)/)

まず開会宣言を、愛媛県過疎地域自立促進協議会会長 三好幹二西予市長が行いました。その後、主催者あいさつを総務省 門山泰明地域力創造審議官が、歓迎挨拶を愛媛県 高浜壮一副知事が行いました。

続いて、平成23年度過疎地域自立活性化優良事例表彰式が行われました。総務大臣表彰に、わが愛媛県上島町の「しまの会社」さんが選ばれました(^O^)/オメデトウゴザイマス☆

ここで各受賞者への講評を早稲田大学教授 宮口氏が行いました。講評では「現代は多様化してきており、その時代にあったものを内からつくっていくか」が重要な部分であり、今回の受賞者を決定したとのことでした。「しまの会社」については、『外』から来た人と、『内』にいる人との繋がりによって生まれたもの。「島を活かす」=「島に住む人」、島の人達による島の資源発掘などが評価され、受賞に至ったようです。

表彰式ではしまの会社 代表取締役 兼頭さんが「島民の、島民による、島民のための会社であり、私だけがもらう賞ではない。みんなでもらう賞だから」ということで、島の関係者が壇上に(ToT)/サイコーです!!メッチャええ話です!

表彰式の様子です☆涙でもう前が見られません…(泣)

記念品を村上さんが受け取りました☆

今回、受賞されました方々で記念撮影でございます(^◇^)皆様、本当におめでとうございます(^v^)

休憩を挟んで「今どきの地域振興の視点」と題し、㈱タマノワ代表取締役 玉沖仁美氏による基調講演が行われました。講演では、観光振興としてじゃらん宿泊旅行調査などデータを基に「ターゲットをどこにおくのか?」という点で、各ポイントについてお教え頂きました。また、産品開発では「モノを作って売る」という点で、下記の流れで物事を進めると効率が良いなど、参加者にも分かりやすい説明をしていただきました。

『モノを作って売る』を因数分解してみると…

①与件の整理

②マーケティング

③企画立案

④商品化

⑤パッケージ、POP、チラシなどの製作

⑥PR

⑦販売

③の企画立案ですが、具体的にいうと…

「どうして+いつ、どこ、だれ、どう?」がポイントになるんだそうです(^^)/

◆どうして(想い)

◆いつ(いつ食べて(使って)もらいたい?)

◆どこ(どこで売りたい?)

◆だれ(誰に買ってもらいたい?)

◆どう(どう食べて(使って)もらいたい?)

最後に経済効果を上げる点として…観光:上記①~④の視点、利益率を上げるには?、商品企画なんだそうですよ(゜o゜)フムフム

続いてパネルディスカッションが行われました。コーディネーターに町づくりプロデューサーの福井功氏、パネラーは㈱おおやま夢工房取締役支配人の緒方英雄氏、㈱八木澤商店会長の河野和義氏、㈱タマノワ代表取締役の玉沖仁美氏、西予市長の三好幹二氏、人間牧場主の若松進一氏でした。

テーマを「過疎地域の底力~地域再生への新たな決意~」と題し、各パネラーの方からいろいろなお話を聞くことができました☆三好西予市長は、南予地域は全て過疎指定となっているが、西予市は海抜0mのところではサンゴが増え始め、1,400mのところは青森と同じ環境であることを考えるといろんなものが揃っている市と言える。若松氏は、まちづくりのキッカケから現在までの経緯をお話していただき、昔は「田舎のなげき十カ条」だったが、20年したら「田舎の楽しみ十カ条」になることをお話されました。玉沖氏は、産品開発は「地域づくりの一手法」であることをお話され、①どうなりたいという「イメージ共有」、②いつまでという「ゴール設定」、③だれがどこまでという「スケジュールの役割分担」という3つをセットに地域づくりをスタートさせてほしいとお話されました(^_-)河野氏は先般の東日本大震災で今年で204年目だった八木澤商店が全て流されたことや、震災のおかげで分かった財産「人のつながり」「人の絆」についてお話されました(^^)緒方氏は「過疎」と思うか、『華蘇』と思うか、捉え方や考え方次第で全然変わってくることをお話されました☆どのお話も「なるほど」「そうか」と思うことばかりで貴重なお話を聞かせていただきました(^v^)パネラーの皆様、ありがとうございました☆

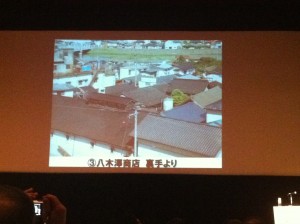

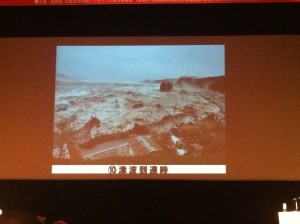

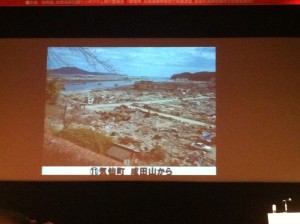

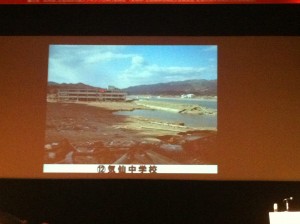

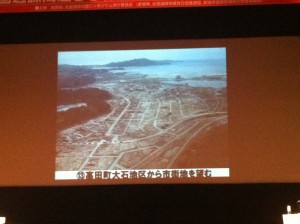

これは河野氏の説明時に映された震災前後の写真です。

これらの写真を見ると、東日本大震災の凄さが分かりますね(-_-;)

パネルディスカッションも終了し、全体会はこれにて終了です。このあとは交流会です☆

全体会の会場2階で開催された交流会では全国から来られた方々と交流することができましたよ(^O^)/

はじめに総務省 門山審議官よりご挨拶がありました☆

続いて乾杯に入り(ありゃ~、須山主任研究員は目つぶっちゃってますね(笑))、一斉に名刺交換スタートです(^◇^)皆さん、お目当ての方に猛アタックしていくので、会場内は大混雑です(ToT)足とか踏まれるし…

と、そんなこんなで一日目終了で~す(^-^)このあと、私達は宇和島市入りでホテルにチェックインしたあとも。。。そう、行ったのです(^v^)ホテルに帰るときに商店街で、と~~~っても楽しそうな二人組に遭遇(^O^)/ってよく見ると、玉沖さんと宇和島の萩森さんでした(^_^;)玉沖さんは笑いすぎて頬がイタ~イってな事になってましたし…(笑)いや~楽しい一日でした☆

次回は二日目の分科会の様子をアップしますのでお楽しみに~☆