託老所あんき代表中矢暁美さんのご紹介

こんにちは!

臨時研究員の徳永デシ(^O^)/♪

今回のブログでは、先日、当センターと縁側プロジェクトで主催させていただいた、ミニフォーラム『地域コミュニティの形成~”生きる”と”死ぬる”~』で、愛媛県で初めて託老所を造られた中矢暁美さんをご紹介します(@^^)/

講話の際の、中矢さんのお話には、何名かの方が涙を流されたりと、それぞれ思うところがあったようです。

今回は、そのお話を、中矢さんの”生のお話”とは月とスッポンですが、出来る限り詳しく伝えたいと思います( ..)φ!!

まず、中矢さんが求めることは「人と人のつながり」。

「その人と人のつながりの中で、安心して老いていけるような、家族や地域での支え合いをつくっていきたい。」

そんな思いが強くなったのは、以前勤めていた当時の特別養護老人ホーム(介護保険制度などが整備されていない頃)での経験がきっかけだそうです。

特養は、百何人とお年寄りが入れる大きな施設ではあるが、中矢さんにとっては、自分の親を入れたいとは思えなかったそうです。自由が少ない仕切られた空間のなかで、その人らしさを大切にしながらケアをすることは難しいと、中矢さんは感じ始めました。

1日に何度も外に出ようとするお年寄りがいて、その人をただ単に拘束して、好きにできないようにさせた状態でいいのか。

沸々と疑問が生まれていた当時の経験を、「それでは穏やかに死んでいくことはできない!」と強く話されていました。

外に出たいのなら、外に出たらいい。

本当にその人を大切にすることは、普通の家で、普通にご飯を食べ、普通にトイレにも行くという、今まであった生活を変えないほうがいいのではないかと、中矢さんは思ったそうです。

そして、その思いを胸に1997年、愛媛県内で初めて、託老所を造られました。

託老所「あんき」 という名前は、松山弁で「気楽」を意味し、”この場所をお年寄りにとって、自分の家のように安らかであんき(気楽)なところにしたい”との思いから付けられたそうです。

託老所は、日本文化を残した昔ながらの家で、どんな世代もホッとするような空間になっています。

以前のように大勢ものお年寄りを看ることはできませんが、現在は本当に一人ひとり丁寧にケアをすることができているようです。

託老所で過ごすなかで、必ず向き合うのが「死」。

お年寄りの方々が亡くなられる直前は、近所の方々が声をかけあって、お別れの挨拶をしに あんき に集まります。

みんなに囲まれて穏やかな顔で安心して眠りにつく姿は、「死」というものが怖いものだと感じさせません。

それは、縁ある人が集まることで、人間らしく眠ることができ、「死」に対して穏やかに向き合えるからではないでしょうか。

実際に中矢さん自身のお母さんもあんきでケアをし、安らかに眠られたそうです。

あんきでは、そうして「人と人の縁」を地域で紡ぐ役目も果たしています。

現在は、人とのつながりを切ってしまう社会になっているのではないでしょうか。

そうではなく、人は人として、付き合い、生きていきたい。中矢さんはそこをつながるようにしていきたいと思っています。

「縁から絆に」

あんきには、駄菓子屋さんも造っているので、近所の子どもたちが来ます。もちろん、色んな障がいを持った方も来ます。ミニフォーラムを催すことで、スーツを着た大人も集まります。

このように様々な方があんきに来ることで、地域の人たちがつながっていきます。

あんきは、地域の人が集まり、助けられたり、助けたりして、人として”生き”きることができる場になっているのです。

<ミニフォーラム後のBBQの準備をしてくださっている近所の方々>

最後に、人は必ず老いていくなかで、一人ひとりがどのようにして「死」と向き合っていったらよいのか、伝えたいと思います。

まず、年を取り、筋力が衰えていくことは、”あたりまえ”という理解をすることが大切です。

治療や、薬などで治る病気もありますが、老衰は誰にでも等しく訪れるので、そこで延命するのはどうでしょうか。

延命するかどうか、どうやって死に向かっていくかは、自分で決めておくことがいいのでしょう。

人に自分の生をまかせるのではなく、どんな人生を望むかは、自分で自立して考えておくこと。そして、地域の中で助けてもらいながら生ききる。

それが、あんきでも見られる「穏やかな死」になるのではないでしょうか。

そんな姿を若い人たちも見ることで、こんな風に眠ることができるんだ、と「死」に対しておびえずに、親の死や自分の死に向き合っていける・・・。

死んだ人が教えてくれるものをきちっと”命のバトンタッチ”として、受け継いでいきたい、と中矢さんは思いを込めてお話をしてくださいました。

長くなりましたが、人間が生涯向き合っていく今回のテーマは、改めて「生きるとは」「死ぬるとは」何なのか、考えるキッカケになりました。現在では介護保険制度も充実してきていて、制度に頼るだけじゃなくて自分たちでもできることはいっぱいあるんだなと思いました。

中矢さん、大変ありがとうございました!(^^)!

ここまで読んで下さった方もありがとうございます~(●^o^●)

ミニフォーラム『地域コミュニティの形成~”生きる”と”死ぬる”~』

こんにちはっ(^u^)

いつもながらの臨時研究員の徳永ですヽ(^。^)ノ

今日は、先日開催したミニフォーラム『地域コミュニティの形成~”生きる”と”死ぬる”~』を紹介したいと思います☆

講話は、愛媛県内で初めて託老所を造られた「託老所あんき」の代表、中矢暁美さんにお願いしました!

当センターでは、特に川渕研究員が一昨年、去年と、中矢さんのお話を聞き、強く感銘を受けたということもあり、今年は「ミニフォーラム」という形で、川渕研究員を中心に縁側プロジェクトと当センターで共催して、中矢さんにお話をしていただける場を造らせてもらいました。

ミニフォーラムは、託老所あんきを会場として、始めに中矢さんに講話をしていただきました。

中矢さんは、1997年に あんき を立ち上げたのですが、その前は、特別養護老人ホームなどで働いていました。

大きな施設では、どんなお年寄りも自分らしくいられる場所とすることが難しいと感じ、あんき を造られました。

あんきでは、地域で支え合う関係も大切につくっています。

託老所あんきの解放感ある玄関から入ると、サワっと自然の風が吹いて来て、ほとんどの人が「ほっ」とするような気分になります。

そんなくつろげる空間のなかで、利用者一人ひとりに対して丁寧にケアしておられる中矢さんの話には、耳が傾いていきました。

(※詳しい講話の内容は次回のブログでご紹介します☆ )

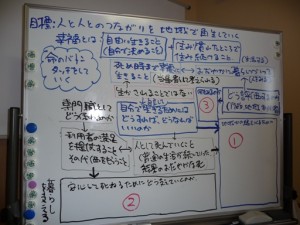

その後、まちづくり支援えひめ代表の前田先生のコーディネートのもと、グループワークをし、各グループの発表を聞きました。

みなさん、それぞれ感じたことを言葉にされ、一所懸命取り組まれていました☆

<前田先生がまとめた中矢さんの講話内容>

<銀行マンや保健師さん、行政の人、大学生の多揃いチーム>

介護をする側もされる側も納得し共感し合えるチームができたらいいのになぁ・・・*

<チャラい人とヤングな人がいるチーム>

異世代が一緒にゆるく生活できたら、新しい形の地域での縁ができるかも!

<感動したと、感想を伝え合うチーム>

まずは開けた場づくりを、楽しみながらつくっていったらいいと思う☆

近所の人から、あいさつや声かけをやっていこうよ!

コーディネーターの前田先生もおっしゃっていましたが、

中矢さんの感動した話がエネルギーに変わりいい発表になりました!(^^)!

最後に、地域の人が寄り合う場として、心のテーブルで松本彩さんにハープの生演奏をしていただき、オフライン交流会として、バーベキューもしました!

松本彩さんは、おばあさんがあんきを利用していたという縁で、今回演奏してくださいました。松本彩さんについては、コチラで詳しく知ることができます☆

みなさん笑顔で帰られ、主催者としては、ミニフォーラムを開催して良かったなぁという思いで無事に終了しました。

中矢さんを始め、前田先生、縁側プロジェクトのみなさん、ミニフォーラムを開催することに手を添えてくださった多くの方々、本当にありがとうございました(>_<)!!

中矢さんの講話の内容は、次回のブログでじっくりお伝えしたいと思います(*^_^*)/

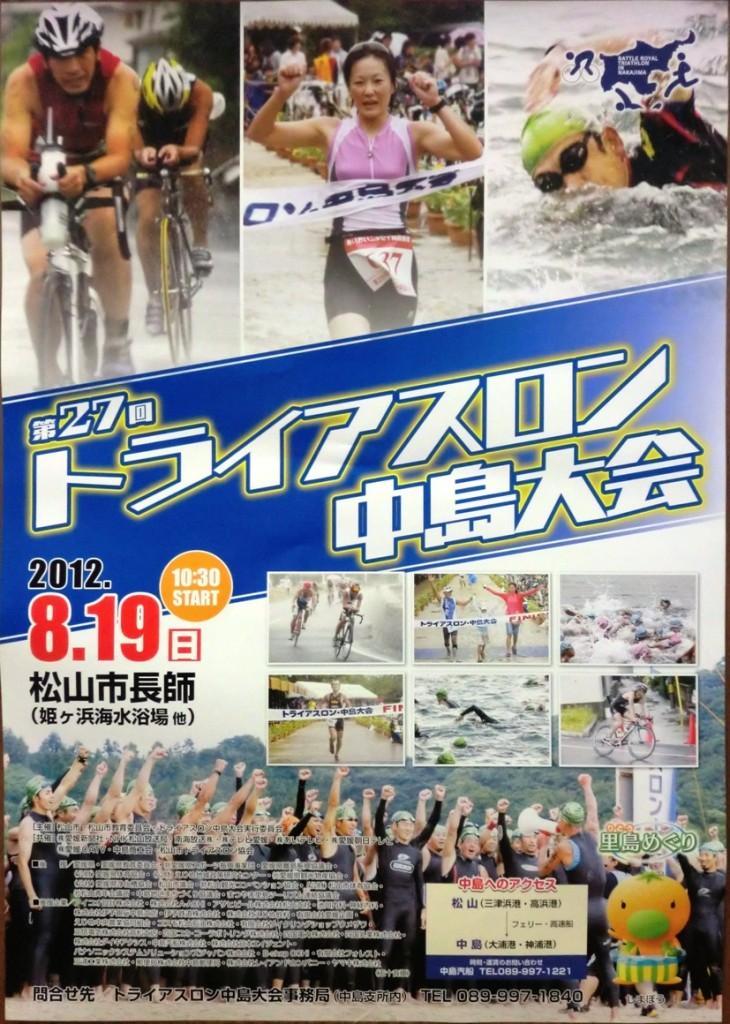

第27回トライアスロン中島大会のお知らせ!

第27回トライアスロン中島大会のお知らせをします☆

2012.8.19(日)に、中島でトライアスロンが開催されます!

スイム→バイク→ランの順で、選手が奮闘します。

興味ある方は、応援にいきましょうっ!(^^)!

<中島へのアクセス>

フェリー・高速船

■松山(三津浜港・高浜港)

→■中島(大浦港・神浦港)

※時刻表などは、松山市HPからご覧いただけます。

http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/shiminkatsudo/sports/triathlon.html

<問い合わせ先>

トライアスロン中島大会事務局(中島支所内)

TEL:089-997-1840

【こどもの絆プロジェクト】~夏のプロジェクト~

コンニチハ!!

臨時研究員の徳永です(^O^)/

現在、福島の子どもたちが、8月5日(日)から8月12日(日)まで、愛媛県に来て【こどもの絆プロジェクト】~夏のプロジェクト~に参加しています★

冬にも、このプロジェクトは行われました!プロジェクトについての詳しい内容と冬のプロジェクトはコチラをご覧ください(●^o^●)

今回は、今治市や西条市で、瀬戸内の海で遊んだり、地域のお祭りに参加したり、愛媛の子どもたちと交流をしたり・・・と、様々な体験活動を通じて、リフレッシュしています(*^_^*)

今日はその様子を少し伝えたいと思います(^◇^)

先日、8月7日(火)の昼間のプログラムは、海でおもいっきり遊ぶことでした☆

場所は、今治からしまなみ海道を渡るひとつめの島、大島にある友浦ですヽ(^。^)ノ

解放感のある海を目の前に、子どもたちは大ハシャギ(@^^)/

海の生き物に、興味津津の子どもたち!

バナナボートに乗れるとなると、みんな手を挙げ、乗りたいアピール☆

魚釣りに、すいか割り!どれもやりたい★

そうめん流しも初めての子が多く、楽しそう~♪

普段、福島に住んでいると外で遊ぶ時間は短いため、

思いっきり外で遊べることは、子供達にとって何より嬉しいことみたいです☆

たくさん遊んだ最後に、みんなの思いを書きました*

新しくオープンする海の家「魚蔵」さんに行くとみなさんも見ることができます!(^^)!

みんな思い思いの言葉で表現していますネ☆ミ

本当にいい時間を過ごせたことが伝わってきます(^-^)♪

他の日の様子を知りたい方は、下記のHPで見ることができますよ☆

良かったら、ご覧ください(^O^)/

地域づくり人養成講座第二回in宇和島遊子~午後の部~

ヒュ~ルルル~ パパパーーーーン!!!

こんにちは!!

私の気分は、打ち上げ花火のように上がっております☆笑

なぜなら、大学のテストが終わり、卒業論文も終わり、、、

無事に大学を卒業できそう(あくまでも予定!)だからです(^O^)/♪♪♪

休学やらなんやらで、親に迷惑もかけ、友達は社会人となり、、、

私は、取り残され・・・でも、やっとこさ秋卒業という形ではありますが、卒業します(●^o^●)

たまや~~~♪♪♪

ちょっとテンション高くてスミマセヌ。笑

今日は、地域づくり人養成講座第二回~午後の部~in遊子を紹介したいと思います!

(午前の部はコチラをご覧ください☆)

午後からは、【遊子】という地域の特色を見学するなかで、各自が魅力や問題点を発見し、それをグループで解決策を考えるということを実践的にしました!

じっくりと時間をかけて、遊子について、何が問題なのか?どうやったら活性化するか?遊子にはいま何が必要なのか?と、頭を回転させ、グループ内で議論を重ねていきます。

まずは、遊子の漁協女性部の活動を見学にいきましょー(@^^)/~~~

キッチンカー「遊子の台所」では、じゃがいもアイスやたべ鯛バーガーをいただきました☆ミ

じゃがいもアイスは、じゃがいもを蒸したときのホクホック感がありました!

さらに、若い人の舌限定で(笑)なぜか、チーズのような味がするらしいです~♪

とにかく不思議な味のアイスです☆

キッチンカー前には、こんな分かりやすい立て看板もありますヽ(^。^)ノ

他にも、覚えてもらいやすいデザインにする等の工夫がありました(*^_^*)

子どもが遊んでワイワイという地域にしたいと願って名付けられたという地域名がふんだんにデザインに活かされています!

キッチンカーにみられる「遊子」という文字も「遊」という漢字の「子」の部分が場所によって、男の子だったり、女の子だったりもしています(^◇^)

遊び心が満載ですねぇ~~~♪

さてさて、こちらは、魚を裁いたりする調理室☆

これは鯛ですね(#^.^#)

夜の交流会に出るとか、出ないとか・・・(=^・・^=)ムフフ

いまは、「たべ鯛」という鯛の形をした鯛飯ごはんの冷凍バージョンを開発中らしいです!

そして、「マリンコープゆす」というISO22000認証取得した魚の加工工場で、CASの説明をしてもらいました。

※ISO22000:ISO(国際標準化機構)が作成する食品安全マネジメントシステム規格。

ここには、独自の魚を冷凍する技術があります。

水の分子に、CASという動磁場・静磁場のエネルギーを与えることによって、水の分子が微小となり、膨張を抑え、組織を壊さずに、均質に凍結することができます。

これによって、魚が凍結される前と同じ状態で解凍され、素材の鮮度・味・風味などがそのまま残るそうです!

こんな感じで、見学が終わり、次は、遊子の魅力を活かしながら、どうやって活性化させていくか、ワークショップ形式で考えていきました☆

先に、前田先生がまとめた遊子の現状から、問題点を挙げていき、その中から、どの問題を解決していくかグループごとに選びました!

遊子の問題点は・・・

・地域を広報すること

・キッチンカーの対面販売、漁業のイメージアップ化、ブランド化

・だんだん茶屋(農業に関わる人たちによるレストラン)とのコラボ

・婚活

・地域貢献活動、食育

・収益をあげる

・女性部の自発的な運営

・新しい目標づくり など

が挙げられました。

ここから、それぞれのグループで、選んだ問題に対して解決策を練っていきます!!

約2時間、みなさん奮闘していました(`´)☆

山内さんや前田先生も各グループを回って、一緒に考えていきました!

そして、隅のほうでは、ECPRチームも、ひっそりと・・・〆( ^^)

高いやる気温度で、長い時間かけて作った、遊子の問題解決策をグル―プごとに発表していきました!

◆りんごチーーーム◆

子どもたちのために遊子の将来をつくることを目標に婚活について考えました!

◆はぐれ鳥チーーーム◆

コンセプトを「遊子荒波男子ブランド化計画」(笑)として、特にキッチンカーを活かして、地域活性を考えました!

◆スカイチーーーム◆

「海の大好きなボランティア募集」という具体的なイベントを考え、こちらは実は婚活なんです!という形で策を練りました。

◆ECPRチーーーム◆(参戦しちゃいました☆)

段々畑と漁業のコラボによって、芋づる式婚という結婚式などのアイディアを出し、遊子の活性化を考えました・・・が、もう少し頑張りましょう◎でした。

◆みかづきチーーーム◆

「たべ鯛なら釣れ」と、遊子の美味しい魚を売りに様々なことを考え出しました!

最後に、前田先生の渾身の策も発表!

”漁協女性部”と”だん畑を守る会”のコラボレーションを元に、商品開発や地域活性化などの裾を広げて、結果的に遊子全体が盛り上がっていくことを打ち出しました!

う~ん!スゴイ☆★(ー_ー)!!

みなさま、お疲れ様でしたっ(^◇^)☆

今回の講座を通して、まずは、その地域をしっかりとよく知り、そして、今あるものを活かしながら、新しいモノを作りだしていく。

その中で、地域の人たち、外部にいる人たちと手をとることや、その人たちにきちんと伝えること等が大切だと感じました!

新しいものを生みだすアイディアはみなさん、どんどん出てきていましたヽ(^。^)ノ♪

今回の講座が、地域づくり人養成講座の受講生の力になると共に、遊子の地元に何か繋がっていけたら・・・なんてのはまだまだ現実から程遠いものかもしれませんが、そう願いつつ第二回目を締めます*

引き続き、地域づくり人養成講座では、”楽しい!”を基本に、地域づくりに関する知識と、実践を通した学びを行っていきます(*^_^*)

次回は、高知県へ泊りこみで、「複業的林業を通じた地域づくり」を学びます!

受講生の方は、宿題の文献があるので、お忘れなく~!次回も、楽しみながら、頑張りましょう!!(^O^)/

なお、この日の様子は、遊子漁業協同組合ホームページのブログ(7月20日)でも紹介されています☆