地元学って知っていますか?

地域づくりの手法で、地域再発見といいますか、地域にあるものを見直す取り組みとして、「地元学」と呼ばれるものがあります。

この取り組みはもともとは熊本県水俣市で行われたもので、公害病である「水俣病」で全国的に知られている熊本県水俣市は、この公害病から出発した「地元学」の先進地であり、そして地元学による「環境都市」の先進地として、地域づくりの現場ではたいへん有名なところです。

そんな地元学の第一人者といわれているのが、吉本哲郎さんです。吉本さんは水俣市職員として環境政策に携わり、「水俣を世界に名だたる環境都市にしたい」という思いをもって地域づくりに尽力され、徹底的に地元にこだわる取り組みを通して吉本流地元学にまとめあげられました。

現在は水俣市立水俣病資料館の館長をされる傍ら、地元学協会の代表をつとめ、地元学の普及に取り組まれています。

その地元学の方法とは、 別に小難しいことをするわけではありません。地図とカメラを手に地元を歩き、ふと気づいたことやおもしろいなと思ったことをメモして写真に収めてまわることが基本となります。場合によってはカメラの被写体は場所だけでなく人の場合だってあります。そうして、よく目を凝らして地域を眺め直すわけです。

ここまで読んでピンときた方はすばらしい。そう、当センターから発行している「舞たうん」で紙面連載している岡崎直司さんの町並みウォッチングの手法とほぼ同じなんですね~。ですから特段目新しいことではないのですが、岡崎さんの場合は被写体がモノが比較的中心ですが、吉本さんの場合はその土地の風土を調べるので人も含まれるわけです。

この地元学の取り組みは、子どもから高齢者まで誰でも参加できます。そのほうが多世代の交流も図れますし、可能であればヨソモノの視点をいれて「よその町の人」も混ぜるとより効果的になります。

そして、川の水の流れであったり、畑に植えているもの、神様、子どもの遊び、商店街・・・さまざまなテーマを作って絵地図を仕上げる。そしてその成果をすべて地元に残して、地元にある「あるもの」を住民自身が確認するわけです。

そんな取り組みを全国的に展開している吉本さんは、「地元学」のことを料理に例えてこのように答えています。

「地域という扉を開けて、あれがない、これがないと文句を言うのは二流。地域の資源をうまく料理するのが一流。これを黙ってやるのは超一流。あるものを組み合わせ、イメージする力が大切」

(環境gooより引用)

さて、この「地元学」って、ちょっとおもしろいかもと思われた方、実は2月9日(土)・10日(日)に吉本さんが地域ミニフォーラムの一環として、上島町にやってきて島の子どもたちと一緒に弓削島の探検をするんです。興味のある方、ぜひのぞいてみてはいかがでしょうか? もっと詳しい情報が知りたいよという方は、当センターまで(担当:谷本)お問い合わせください。

(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)

商店街の産直市

最近、松山をはじめとする都市部の中心商店街の活性化策のひとつとして、空き店舗を利用して地方の産物を販売する産直市を行っているところが多いようです。

松山市のまつちかタウンでも11月より週末限定で産直市が行われていますので、ちょっとのぞいてみました。この「えひめのうまいもん市場」と名づけられたこの産直市は、まちつかタウンと全農えひめとの共同によりはじめられたもので、県内各地の「道の駅」等で販売されている産直品が、週替わりで松山でも購入できるというのが大きな特徴となっています。

このような「商店街の産直市」は、このまちつかタウンのほかにも、同じ松山市の柳井町商店街でも大洲市河辺地区の農産物が直売されたり、内子町のフレッシュパークからりの産直市が松山市内で行われたりしています。

このように愛媛県内随一の消費地である松山というマーケットに注目して、産品を販売する地方の側は産品の販路拡大を図ることができ、消費者は新鮮な食料品等を購入することができ、そして受け皿となる商店街は空き店舗対策による商店街活性化にもなるということで、地方の産直市が松山の商店街で行われていくという流れは加速しそうです。

商店街の空き店舗を利用するという方法のほかに、久万高原町や四国中央市の霧の森のように「アンテナショップ」という形を採用する方法もあります。

このような「都市と農村の交流」をもっと商店街が主体的になって「地域ぐるみ」で積極的に推進しているのが、以前この研究員ブログで紹介した「ハッピーロード大山商店街」という位置づけになるのでしょうか。

いずれにしても、少子高齢化による人口減少社会となっていて、いわゆる「限界集落」が社会問題化しつつある現代において、「都市が農村の応援団にならなければ、都市自身も生きていけない」という流れがすでにおきているではないかと思われます。この流れは愛媛県内でもますます加速していくのではないでしょうか。

さて、そうなると問題となってくるのが「商店街があるのは都市部だけではない」ということです。もちろんそれぞれの地方にも商店街やアーケードはあるわけで、そういった地方の商店街に対する中心市街地活性化策として、どこに活路を見出せばよいのか、そういったことについても今後は調査して行きたいと考えていますので、何かよい事例をご存知でしたら、どなたか教えてやってください。

(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)

まつやま姉妹都市・環境フェア2008

1月26日(土)・27日(日)の両日にわたってアイテム愛媛で行われました「まつやま姉妹都市・環境フェア2008」に行ってきました。

※会場の様子

※受付の様子

このイベントは松山市の姉妹都市であるサクラメント市(アメリカ)、フライブルク市(ドイツ)、友好都市である平澤(ピョンテク)市の産業や特産品を紹介する姉妹都市のフェアと、環境関連の分野のイベントをあわせた形で行われました。

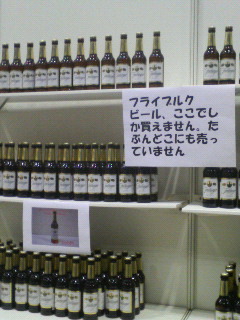

姉妹都市のコーナーでは、アーモンド製品(サクラメント市)、ドイツワイン、ビール、木のおもちゃ(フライブルク市)、キムチや韓国海苔などの韓国食材(ピョンテク市)などが販売されていました。

※料理コーナーには多数の行列も。

※フライブルク料理です。うまかった・・・。

※フカヒレ入り肉まんも売ってました。おいしかったです。

また、お食事コーナーとして、アジア各国の食べ物を販売するコーナーなどもありましたが、今回、特別企画としてフライブルクのコックさんが来松されて、フライブルク地方のドイツ郷土料理を販売するコーナーもあり、こちらもたいへん多くのひとたちでにぎわっていました。

※松山サンシャインプロジェクトを紹介するブースもありました。松山サンシャインプロジェクトとは、あまり雨が降らないという松山の地域性を活かして、太陽光発電等による太陽を利用して、たとえば太陽光発電を利用した環境にやさしい企業を支援するなど環境と産業が調和できるまちづくりを推進していくためのプランです。詳しくは松山市の広報2月1日号をご覧ください。

※ステージの様子(たまたま空き時間だったので人が少なかったですが、イベント時は多くの人が座っていました)

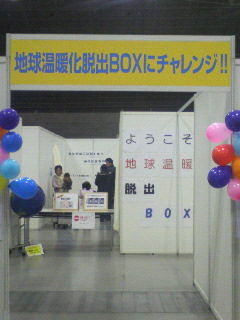

環境関連分野のブースでは、環境に配慮した事業活動を推進している民間企業、NPO等市民グループ、大学など地域における環境保全活動を紹介する展示ブースが設置され、地球温暖化脱出BOXと呼ばれる体験コーナーや、会場中央部にあるステージでは、テレビ・ラジオでおなじみの「やのひろみ」さんを司会者として各種企業・団体の報告会等が行われていました。

ステージイベントの中では、二酸化炭素(CO2)量をあらわす単位として「ポコ」というものがあり、その由来は何か?といったクイズがだされて、楽しみながら環境のことを学習できるようになっていました。(正解は一番下)

また、となりの小展示場においては、「ECO×住まいフェスタ2008」が同時開催されていて、エコ住宅に関するブースのほか、古民家再生や木質ペレットなどのブースも設置されていました。

※韓国太鼓の演奏

イベントの合間合間に、韓国太鼓の演奏披露やリサイクル品のオークションなどのほか、「おしりかじり虫」などの子どもさん向けのイベントも開催されており、ご家族そろって楽しみながら環境のことをはじめとして、姉妹都市のことを学習できたイベントだったように思います。

(クイズの答え)

「ポコ(poco)」の由来は、ドライアイスを水に入れたときにポコポコ泡をたてることからといわれていて、スペイン語の「少しずつ」をあらわす「ポコ・ア・ポコ」からきているという説もあるそうです。この1ポコは二酸化炭素100グラムになります。

レジ袋は作るときに二酸化炭素をおよそ30グラム、燃やすときに31グラムを排出するので、マイバッグを持ち歩けば0.6poco削減できる計算になります。

(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)

えひめ・みかん祭り

1月26日(土)・27日(日)の両日にわたって「いよてつ高島屋(松山市湊町)」で開催されていた第30回えひめ・みかん祭りを見に行ってきました。

私が訪問したのは27日(日)でしたが、この日も「ミカン王国えひめ」の名に恥じない、おいしそうなみかんが所狭しと並んでおり、開場となった「いよてつ高島屋」の8階スカイドームの付近では、みかんのよい香りがただよっていました。

聞いたところによると、今回のこのえひめ・みかん祭りには、恒例の「えひめみかん大使」さんに加え、巷でもうわさになっている(?)「愛媛みかん王子」さんも登場してフレッシュジュース試飲ができるということでしたので、私もどんな王子なのか実物を拝見しようとさっそくのぞいてみたのですが、時すでに遅し・・・。すでに試飲は終わっていて「みかん王子」さんたちはすでにいませんでしたので、その様子を写真にうつすことができませんでした。女性のみなさん、ごめんなさい(笑)

ちなみに、この「愛媛みかん王子」とは、松山のまちおこしNPOである「イケメン連」さんの中から生まれたユニットで、グループの名前のとおり「イケメン」4名の男子大学生による構成となっています。「愛媛みかん王子」がどんな方なのか気になる方はイケメン連のHPをチェックしてみてください! イケメン連さんは、「水道の蛇口からみかんジュース」、「じゃこかつバーガー」や「みかんツリー」といい、愛媛にこだわったユニークなことにチャレンジされていますね~。感心です。

なお、知り合いの方が会場におられたので、みかんジュースの試飲時の様子を聞いてみたところ、かなり多くのお客さんで盛り上がったそうです。特に女性(特に年配の女性)が多かった・・・と言う話もほかの方からチラホラ聞きましたが、真偽の程はわかりません・・・。いずれにしても「愛媛みかん王子」効果はあったということでしょうか。

(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)

県産品をつかったコンビニ商品(4)

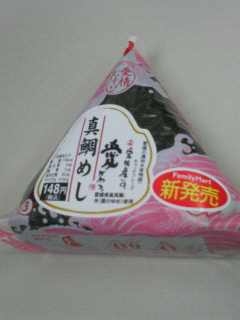

以前、研究員ブログでも何度か紹介していますが、愛媛県産の食材をつかったコンビニ商品が、今度は「ファミリーマートには、愛がある」とのキャッチコピーで、これまで四国地区限定で販売されていた商品を「えひめ愛フード」として全国のファミリーマートで販売されることになりました。

販売される期間は平成20年1月29日(火)から2月18日(月)までのおよそ3週間。全国のファミリーマート約7,100店舗で、この「えひめ愛フード」が販売されます。全国各地の愛媛県出身者のみなさん、そして愛媛ファンのみなさん、全国で愛媛の味を堪能できるチャンスですよ~。

さて、気になる商品ですが、以前四国地区で限定販売されていたもののうち、特に人気の高かった「じゃこおかかおむすび」や「豚肉玉子めし」が再登場となるほか、以下のような新商品も登場します。

・真鯛めしおむすび(148円)

・愛媛しょうゆラーメン(215円)

・伊予柑のスイーツ(240円)

・ポンカンのシュークリーム(120円)

・愛媛の柑橘350mL(168円)

・温州みかんバー(アイスクリーム)(105円)

あと、四国地区限定で「せんざんき弁当(430円)」なども登場するようですし、インターネットのファミリーマートのページでは「愛媛のうまいもの特集」という特集ページも開設されるそうです。

なお、これまでファミリーマートさんで登場した商品については以下の研究員ブログ記事を参照してください。

・県産品をつかったコンビニ商品(第1弾)

・県産品をつかったコンビニ商品(第2弾)

・県産品をつかったコンビニ商品(第3弾)

(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)