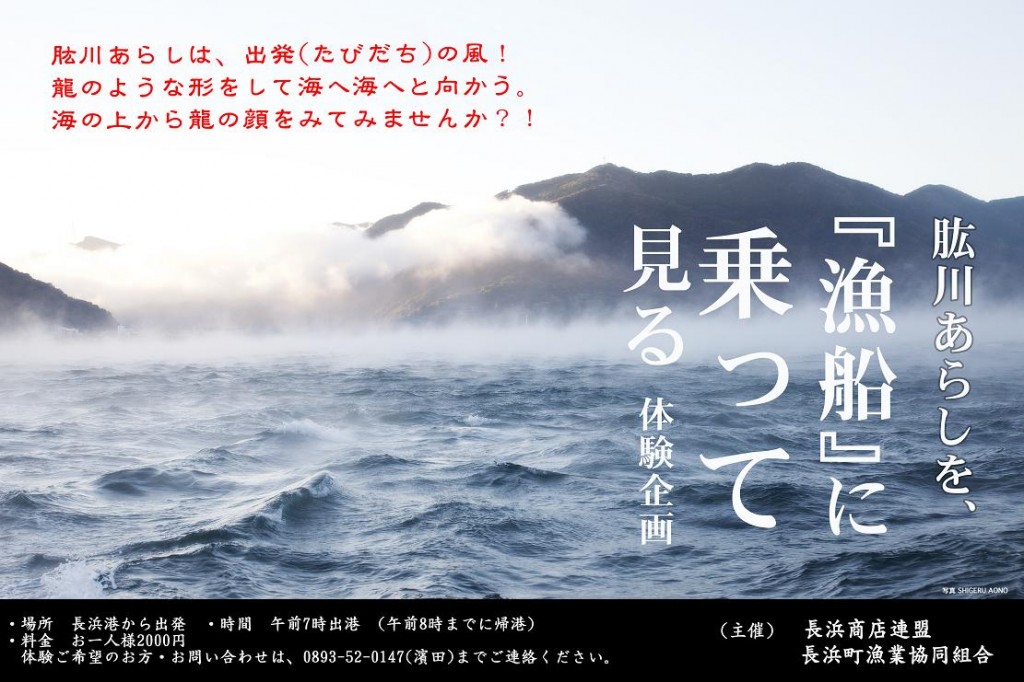

”肱川あらし”を漁船に乗って見る?!<体験企画>

おはようございました(^v^)

研究員の川渕です。ここ数日、寒さが増してますね。。。山間部では雪も積もっているみたいですので、お出かけの際は十分に気をつけてください!

さてさて、大洲市長浜にあるお魚屋さん「濱屋」の濱田社長さんから面白い企画が届きましたので、皆様にご紹介しますね☆

なんと!

あの”肱川あらし”を漁船に乗って海から見てみようじゃないか!という企画です。

そもそも”肱川あらし”って何??

”肱川あらし”とは・・・

晴れた日の朝、上流の大洲盆地で涵養された冷気が霧を伴って肱川沿いを一気に流れ出すという珍しい現象です。その強風はゴォーゴォーとうねりをたてて可動橋として知られる長浜大橋を吹き抜け、大規模な時には霧は沖合い数キロに達し、風速は長浜大橋付近において10m以上が観測されます。

この”肱川あらし”は冬の風物詩となっており、この時期になると朝早くから写真愛好家の方々が道路わきなどで撮影されています。

今回の企画は、地元現役漁師さんの御協力により実現したものだそうです。この長浜地域は、あの「坂本龍馬」が脱藩する際に出航した港であり、”龍”のごとく海へと出ていく霧が龍馬の出発(たびだち)を連想させます。

こういう地域資源を活かした取り組みを応援していきたいですね☆

詳しいお問い合わせは (濱田:0893-52-0147)まで

※注意…”肱川あらし”は条件が整ったときのみ発生するため、いつでも見られるわけではありません。

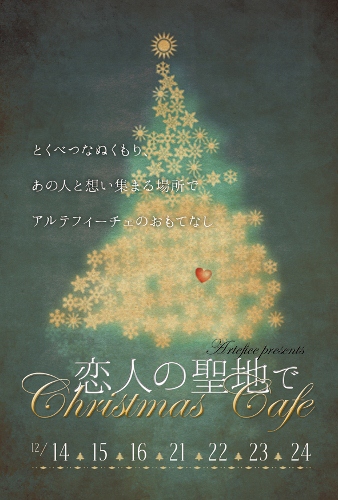

恋人の聖地で*クリスマスカフェ*

こんにちは、臨時研究員の徳永です!

伊予市の松本さんから魅力的な情報提供がありましたので、紹介させていただきます♪

たくさんのイベントがある12月。

みなさんは、どんな予定がありますか?(*^_^*)

12月は、特に夢も広がる季節です*

愛媛県伊予市双海町では、『恋人の聖地でクリスマスカフェ』がオープンします(@^^)/

クリスマスツリーの下で、温かい珈琲を飲んだり(*~○~)゜゜゜

美味しいスイーツを頬張ったり(●=o=●)@

サンタが空からやってきたり(―p―)。○○

おっとっと、これは夢ではありませんよっ!!ヽ(^o^)丿

こんなステキ~な時間が、”リアル”にふたみシーサイド公園で過ごせるそうです♪

双海の地域づくりを考える「まちづくり学校双海人(ふたみんちゅ)」とウェディングプロデューサーのアルテフィーチェ:戸田英清さんの夢が詰まったおもてなしを、どうぞ味わってみてください☆

※アルテフィーチェとは、イタリア語で、「ものづくりの匠・創造者・作り手」と言う意味があるそうです☆

カップルはもちろんのこと、友達同士でも、ご家族でも、是非、楽しいひとときを過ごして下さい(^-^)!

———————————————————————

地域づくり人養成講座第6回&閉講式

こんにちはっ!

臨時研究員の徳永です( ^^)

12月に入り、寒さも増して、手をさすり合わせることも多くなってきましたねヽ(^o^)丿

今日も朝からセンターでは、ストーブの周りで研究員達が手を伸ばしています(`´)(`´)

寒い中ではありますが、12月1日(土)に、地域づくりに熱い人たちが集まる【地域づくり人養成講座:最終回】が開かれました!!

今日は、半年間に渡る講座で「地域づくり」に対しての気持ちに変化ができたと言ってくださった受講生の皆さんをとくと紹介させてもらいまっす(*^_^*)

今年で13回目の開催となる地域づくり人養成講座は、「地域の実態に即した実践的な研修を通じて、地域づくりのリーダーとしてのスキル向上を図り、各地域において活動の中心となる人材を育成するため」に、開催しています。

要するに、「地域のど真ん中で、その地域らしさを活かして地域を良くしていこう!」ってことヽ(^o^)丿☆★

今年度は、第一次産業にスポットを当てていきました。

第1回 6月23日 「まちづくり総論」

講師:愛媛大学農学部教授 森賀盾雄氏

第2回 7月20日 「水産業を通じた地域活性化」

講師:遊子漁業協同組合女性部長 山内満子氏

第3回 8月24日 「複業的自伐林業を通じた地域づくり」

講師:NPO土佐の森・救援隊事務局長 中嶋健造氏

第4回 9月21日 「農業を通じた地域密着の町づくり」

講師:㈱森のともだち農園代表取締役 森智子氏

第5回 10月19日 「農林水産業が連携した着地型観光」

講師:JR下灘駅フィールドミュージアム運営委員会

事務局長 冨田敏氏

※いままでの講座は、以前のブログで紹介しています☆

さまざまな活動を毎回、

「現地研修」

「専門講義」

「グループワーク」

を通して学んだ末、今回、最終回となる第6回講座では、受講生の皆さんが発表者となって自身の考えを述べました。伝えたいことは、たくさんあるのですが、ダイジェストでおひとりづつ紹介していきたいと思います(^-^)

まずは、「はぐれ鳥」チームのみなさんです☆

<はぐれ鳥チーム>

久保さんは、地域づくり人養成講座に参加して、グループワークで結論を導くことに苦労しながらも、発言し、まとめていく力を身につけたそうです。同時に、自分の住んでいる地域のことも見直し、地域づくりに熱い人が多いことに気付き、地元の活動にも興味を持ち始めました。これからは、高齢化の問題のなかで、若い人に帰ってきてもらえるようなアピールポイントを探していきたいそうです!

松本さんは、以前は地域づくりに興味が低かったそうです。しかし、現在の職場に移り、養成講座に参加して、人の輪が広がっていくなかで、新たな課題に気付き始めました。現在は、地域づくりにも興味が深まり、民間の活力を中心に、公務員として、どのような立ち位置で地域に入っていくかと考えているそうです。目指すところは、マネジメントが機能する持続可能な地域づくり!

大学生の矢野君は、私(徳永)の紹介で参加しました。彼は、特に第5回講座で訪れた双海の講師:冨田さんが言われていた「囲炉裏を囲んで地域の人たちと触れ合う姿」があることに魅かれたそうです。将来は、彼の家族を連れて双海に遊びに行きたいそうです。また、双海と似た地域、岩手県の修学旅行生による農林水体験型農家民泊や、高知県の朝市が成功した事例も紹介してくれました。

宮崎先生のゼミ生、加藤さん、坪井さん、馬越さんは、上島町弓削島の調査を通して、住民主体の地域再生が町の在り方にいかに重要であるかを伝えてくれました。加藤さんは、いままで愛媛が好きでしたが、それは、地域づくりをしている人たちがいるから好きになれる愛媛があるのだと気付いたそうです。坪井さんは、懸命に地域をよくしていく人の姿を目の当たりにできて、良かったそうです。馬越さんは、やはり人とのつながりが大事だということを再認識し、今回の講座で出会った人たちとこれかもつながっていきたいと言ってくれました。

<みかづきチーム>

丸田さんは、地元が本当にコミュニケーションが希薄になっていると感じ、地元の人にもそのことに気付いて欲しいと思っていました。そのようなときに、養成講座に参加し、第2回講座の遊子漁業協同組合女性部長山内さんと縁を感じ、地元の一大イベントに来てもらい、いままでにない盛況の温かい催しとなったそうです。これからも地域の人たちと一緒に地域づくりをしていきたいと強く思うキッカケになったそうです!

公民館主事で、ECPRのOBでもある三好さんは、これまたECPRのOBである松本さんの「まちづくりの原点は公民館活動にある」という言葉を胸に、地元で2つの活動を進めました。ひとつは、地域に愛着と誇りを持って欲しいと公民館報を発刊し、もうひとつは、小学校の統廃合で残された小学校を利用して野外活動をすることです。これからも、この言葉を胸に地域づくりに邁進していきたいそうです!

濟川さんは、地域活動に無関心、もしくは無関心になりかけの人たちに注目しました。その人たちの子どもは、地域活動に参加しなくなってきており、地域の衰退につながっていると感じています。そこで、親子三代で関われるイベントに魅力を持ち、子どもの地域離れを止めたい思いで地域活動をしているそうです。

<スカイチーム>

清家さんは、公民館と地域づくりについて考えました。イベントに参加するだけではなく、また、公民館の仕事をするだけでなく、それらをどう地域づくりにつなげていくか、もっと深めていきたいです。今回の講座で、女性の力を知ったので、これから女性の方々にも働きかけて地域おこしをしていきたいそうです。

稲垣さんは、上司が言われた「地方は末端ではない、先端である」という言葉を胸に、机上ではない地域づくりを考えています。地元の人が本当に必要だと思うことを、形にしていくために、地元の人それぞれに得意なことをしてもらい、小さなリーダー群を作れないでしょうか。いまは、そこのコーディネーターとして活動していき、いつの日か地域づくりのプレイヤーとして活動していきたいそうです。

川上さんは、普段の暮らしのなかで地域をよりよくしていくこうということがなにより大事だと再認識しました。今回の講座を経て、大きな変化は、郷土愛が芽生えたことだそうです。これから、地元で一人のプレーヤーとして地域の力になりたいそうです!

<りんごチーム>

鶴岡さんは、地域づくり人養成講座担当の川渕研究員と、昨年度修了生であり上司でもある徳永さんの熱い誘いもあり、受講しました。受講するに当たって、目標を立て、まちづくり・地域づくりをしていく上での基本を学ぶことができました。また、疑問に感じたらそれを行動に移せるかが地域づくりのきっかけになること、そこにしかない良さに目を向けることが大事だと学びました。

大学生の中村君が注目している地域活性化の手法は、”フィルムコミッション”です。映画などの撮影を誘致し、文化振興、観光振興を図ることで、地域活性化にもつながります。今後も地域づくりにつながる仕事をしていきたいと思っているそうです!

中山さんは、講座を通して講師の共通点は、成功してもなお課題や目標を持って取り組んでいることだと気付きました。特に、第1回講座の森賀教授の言われていた「”何に成るか”より”何に為すか”」を自問自答しながら地域のために頑張っていきたいそうです。これから、住民の方の意見を吸い上げて前進しているそうです。

そして、講座を通して、愛媛大学法文学部長の宮崎先生にお話をしていただきました。

今回の講座のように、色んな所に行って、色んな方の話を聞くというのは、色んな発見があります。そういうことを経験することによって、なにかつながりが生まれてくるのではないでしょうか。経験を深めていくためには、他の作業も必要になります。例えば、経験を発表する場等です。それを繰り返すことで、新しいものも生まれてくると思います。

来年も、宮崎先生のゼミ生を講座に参加してもらえると思ってます(^^)b

今回の元気な3人はコチラ☆

みんな無事に終えて良かったねっヽ(^o^)丿

次に、毎講座、指導講師として大変お世話になった前田先生に講座の総括を含めまして講評をしていただきました!

みなさんは、この講座に何を求めてきましたか?それぞれのポジションのなかで、つかんだことが大事だと思います。

地域づくりには、外からの視点を持った”応援力”と、当事者である”支援力”と”受援力”があります。みなさんの発表で通ずる地域づくりで大事なキーワードは、ホワイトボードに書かれているものです。これらのことを続けていくための工夫を考えながら、異質なものを組み合わせることができるかどうか、これらを重なり合わせて持続可能な地域づくりを進めていくことが大事です。また、困ったときにお互いに相談できるこの養成講座のようなネットワークも培っていって下さい。

そして、修了のあかしである証書授与☆

ひとりひとり、当センターの森所長から証書が渡されました!

みなさん、お疲れ様でした(^u^)&おめでとうございます(@^^)/~~~

そのなかでも、すべての講座を受講した★皆勤賞★をもらえた人が6人も(*^_^*)

おめでとうございますーーー(●^o^●)

最後の最後に・・・

今回の養成講座を担当した川渕研究員に涙ながらの閉めをいただきましょうっ(>_<)☆

鼻水はたらさないでくださいね~~~ヽ(^o^)丿(笑)

**********************

川渕です。

受講生の皆さま、半年間大変お疲れさまでした。

開講式の時は初顔合わせということもあり、ぎこちない感じではありましたが、回数を重ねるごとに仲間意識も芽生え、最終回には寂しさがこみあげてきたのではないでしょうか。この「縁」を「絆」に深めていただき、相談し合える関係を築いてほしいと願っております。

私ごとですが、平成22年度は受講生として、平成23年度と平成24年度は主催者側として、この養成講座に関わることができましたが、どちらの立場にしても本当に勉強させていただきました。主催者側として、至らぬ点が多々あったかと思いますが、皆さまに支えられてきたことに感謝しております。本当にありがとうございま…し…たウウッ(ToT)

いかんいかん(>_<)涙は見せない!

これからそれぞれの地域で活動されることと思いますが、今回学んでいただいたことを十分に活かしていただき、今後益々のご活躍をお祈りしております。

そして、今後ともセンターをよろしくお願い致しますm(__)m

みかん農家に泊まろう! in愛媛県宇和島市

こんにちはっヽ(^o^)丿

臨時研究員の徳永です☆

今日の、話題は・・・コレ!!

愛媛と言えば、言わずもがな、「みかん」ですよね☆

なかでも愛媛県宇和島市は、日本有数の柑橘の町です(^O^)

オレンジ色が広がるこの町で、農作業をし、農家に泊まり込み、食事付きで、”丸ごと農家体験”ができます(*^_^*)

その3泊4日の満喫プラン「宇和島シーズンワーク」に、私も参加してきました!

今回のシーズンワークでは、20歳代から60歳代の男女、東京・関西・北海道・九州など様々な場所から参加者が集まり、募集人数を越えるほどの人気がありました☆

みかんが大好きだという方や、都会での生活では味わえないことをしたい方、実際に愛媛に移住を考えている方など、思い思いのワクワク感を持って参加を望んでいましたー(●^o^●)

ではでは、みかんの原点を体感してきましょぉ~♪

さっそく、みかん畑にレッツゴー☆

ヽ(^o^)丿やぁ~思わず両手を広げたくなるような気持ち良さっ!

みかん農家の格好に変身して、収穫をします★

初めての経験にウキウキ中~(@^^)/

みかんは、「2度切り」という方法で、収穫をします。

始めに、これくらいでチョキンと切り、

次に、根元部分をチョキンと切って、収穫となります。

みかんを傷つけないための、丁寧な収穫方法です☆

これをひたすら繰り返していきます。

私は、東京から来た30代の女性4人と一緒に受け入れてもらいました(^u^)

みかんの合間から、東京の話や、仕事の話、ガールズトーク☆などが聞こえてきて、とっても楽しく収穫をしました♪

冒頭の木をチョキンチョキンしていくと・・・こんな感じ!

!! 達 成 感 !!

嬉しい~~~(*^_^*)

私を受け入れてくれた農家さんのお話を聞いていても、このやりがいが魅力であることや、美味しい柑橘を作ることに誇りを持っていることが伺えました(^-^)

あ、受入農家さんたちの作った「タカラCANチューハイ愛媛産ブラッドオレンジ」が新発売したので、良かったらどうぞ(*^_^*)(笑)

また、オプショナルツアーで「いかだ釣り体験」もできます!

これまた未経験者にも関わらず、参加しちゃいました(*^_^*)

宇和島市吉田町は、釣りに適した場所らしく、私でも1時間で5匹釣れましたっ★

担当の小櫻さんが、教えてくださりました☆

宇和島に、3泊4日滞在するなかで、みかん畑と海の景色の良さや、おばあちゃんと子どもが触れ合っている様子、近所の方と物々交換をして付き合っていること、新鮮な海の幸が頂ける良さ、そとから来た人を受け入れてくれる懐の広さ・・・など、様々な面が見られました!

愛媛県外から、このような宇和島に移住したいという人も多いらしいです。

お試し住宅や空き家バンクなどの移住を支援する制度もありますので、「宇和島UJIターン」のHPをご覧ください(@^^)/

本当に素敵な経験ができ、忘れられない思い出と、仲良くなれた人たちができました(*^_^*)

夜の懇親会などのお酒の時間や、地元の方との触れ合い、美味しい食事の話をまだまだ伝えたりないのですが、長くなるので、ここいらで・・・。

最後に、この感覚をもう一度っ!

→→→

→→→

たっせいかぁ~~~ん!!!ヽ(^o^)丿☆笑

「ミニ四駆~大街道で駆け抜けろ!~」に行ってきました

研究員の檜垣です(^^)

久しぶりにブログを更新します。

今回は先日、12月2日に大街道で行われた「ミニ四駆~大街道で駆け抜けろ!~」についてご紹介します。これは「いよココロザシ大学」の特別授業として行われました。

ミニ四駆とはモーターで走る自動車の小さな模型で、昔から子どもたちに根強い人気を持っている玩具です。このミニ四駆を大街道で走らせよう!というのがこのイベントの趣旨です。

今回会場となった大街道には学生やカップルは多く訪れるものの、子ども連れの家族客にはあまり来てもらえないという悩みがありました。

「これではいけない、なんとかして親子の買い物客を呼び寄せよう!」

そのためのきっかけづくりとして、今の子ども達だけでなく、かつて子どもだった親世代にも人気があったミニ四駆を大街道で走らせるという今回の特別授業が行われることになりました。

またミニ四駆は今から30年前の1982年に発売され、奇しくも大街道が全てアーケードで覆われたのが同じ年であるという縁もありました。

さて、こちらが実際のコースです。実際に走らせている状況をコチラから動画でご覧ください(^^)/

なかなかの迫力です!ちなみに走らせているマシンは、参加した方がその場で作ったもの、あるいは昔作ってずっと大切に持っていたものです。

参加者がミニ四駆を作った会場は大街道の中にある「まちこみゅスポット てくるん」です。こちらが参加者のマシン制作風景です。

大人も子どもも目を輝かせています!

・・・あれれ?どこかで見かけたような人も?

さて、この特別授業ですが、実は非常に安価な参加費で運営されていました。

なぜかと言うと、電池やミニ四駆など必要な物資はほとんどが協賛している企業さんからご提供いただいたものなのです。

特にこのコースの囲いにご注目ください。

ミニ四駆を走らせた経験のある人ならご存知かもしれませんが、早すぎるマシンはカーブを曲がり切れずにコースアウトし、外に飛び出てしまいます。

屋内ですらコースアウトしたミニ四駆を捕まえるのには手間がかかりますが、ここは大街道。人の足ですと追いつくのも難しいですし、周りの方に迷惑がかかってしまいます。かといって囲いを作るのにはお金がかかります。これは困ります。非常に。

そこで採用されたのがサッカーの試合などで見かける広告ボードです。つまり囲いに協賛企業さんの広告を印刷し、囲いの製作費を広告料金で賄ったのです。

そういった工夫を積み重ねた甲斐があり、大街道を歩く人は足を停めてミニ四駆のレースに見入っていました。

老若男女関わりなく、そこには笑顔の人たちが居ました。

皆が自分たちの出来ることを少しずつ持ち寄り、互いに話し合い協力し合う事で個々の負担を小さくしながら大勢の人を笑顔にする。

近年言われている市民サービスについての「多様な主体との協働」という考え方ですが、この特別授業はそういった「協働」の1つの具体例なのだと思います。