地域づくり人養成講座(閉講式)

1月24日(木)、当センターが愛媛県の委託を受けて実施していた「地域づくり人(びと)養成講座」の自主研究発表会と閉講式が、松山市民会館の第3会議室で行われました。

自主研究発表会とは、今回、受講生のみなさんがこれまで講座を通して学習したことを踏まえ、それぞれが思う「地域づくり」をテーマに事前に論文を提出し、それをもとに自分なりの「地域づくり論」をみんなの前で発表するもので、指導講師の前田先生からの講評や当センターの丹羽部長からの助言を得て、晴れてこの講座の「修了」が認定されるという、当センターの清水研究員曰く、「かなりハードルの高い卒業試験(笑)」となっています。

この日、自主研究発表会に臨んだのは15人の受講生のみなさん。講座を学習を通して学んだことを述べられた方、自分なりに考えた地域活性化策を述べられた方、講座の学習を通して自分が実際に行っている地域づくり活動を振り返って思いを綴った方、自分たちのおかれている現状を話した方、はたまた地域づくり活動に対する意気込みや決意表明をされた方、さまざまな切り口で発表していただきました。

途中途中に、指導講師の前田先生から受講生それぞれに対する講評をしていただき、最後に受講生のみなさんに当センターの丹羽部長より指導助言を行いました。

その後、無事に(?)修了を認定された受講生のみなさんは当センターの栗田所長より「修了証」を授与され、そして、特別講義と題して若松進一さんが夕日寄席を披露していただき、「地域づくり人(ひと)」に認定された受講生のみなさんに若松さん流のエールを送っていただきました。

ちなみに、受講生のみなさんには、歴代の受講生関係者の方が加入しているメーリングリスト「い~コーディネーターネット」の加入資格を得ることができ、ここで同じ年次の受講生をはじめ先輩方とも連絡をとりあうことが可能となります。また、当センターより「舞たうん」をはじめとする刊行物などが随時到着する予定ですので、お楽しみに。

修了した受講生のみなさん、それぞれの地域でがんばってください!当センターも応援いたします!

蛇足ですが、第1回から第5回までの講座の様子は以下の研究員ブログを参照してください。

・地域づくり人養成講座(第1回)

・地域づくり人養成講座(第2回)

・地域づくり人養成講座(第3回)

・地域づくり人養成講座(第4回)

・地域づくり人養成講座(第5回)

(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)

愛媛大会PRリーフレットただいま配信中!

1月19日(土)、えひめ地域づくり研究会議主催のフォーラムが開催されました。このフォーラムは11月14日・15日に開催されます「第26回地域づくり団体全国研修交流会愛媛大会」のプレイベントと位置づけ、実行委員会に参画していただいている分科会運営団体が日ごろ行っている活動について、それぞれがお互いの活動を知り、そしてあわせて意見交換や交流を深めて来たる茨城大会での積極的なPRと、そして本番である愛媛大会にのぞもうという趣旨で開催されました。

さて、このフォーラムでも配付しました「愛媛大会PRリーフレット」がこのほど完成いたしましたので、現在、愛媛大会実行委員会のホームページ内で配信しております。

このリーフレットは、来る2月1日・2日に開催される茨城大会の参加者のみなさんに配布するものです。分科会を運営される団体のみなさんをはじめとして、関係者のみなさん、実行委員会ホームページよりリーフレットをダウンロードしていただいて、イベント時による広報活動などにどしどしご利用ください。

なお、このリーフレットの著作権は愛媛大会実行委員会に帰属しておりますので、転載等をされます場合は事前に愛媛大会実行委員会事務局までお問い合わせください。

実行委員会HPはコチラ↓

(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)

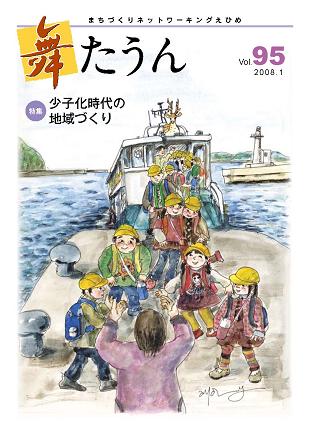

舞たうんvol.95「少子化時代の地域づくり」

舞たうん95号を発行しました。

今回の特集テーマは「少子化時代の地域づくり」です。

以下、舞たうん95号に掲載した「巻頭の言葉」「編集後記」をご紹介させていただきます。ご意見、ご感想がありましたらセンターまでお寄せください。なお、舞たうん95号は当センターのHP上でも見ることが出来ます。

-------------------------

※巻頭の言葉より

「地域づくり」という言葉の意味を色々調べてみた。その中で、当センターがお世話になっている早稲田大学宮口教授の「地域づくりとは、時代にふさわしい地域の価値を内発的につくり出し、地域に上乗せする作業であり、地域づくりには終わりがない。」という言葉が印象に残っている。

私なりに解釈したのは、「地域づくり」とは、突き詰めれば、今、自分たちが生活している地域を、より良い形で次の世代に継承していく活動ではないのだろうか。

しかしながら、現状は、県内の多くの地域で、少子化・過疎化の影響もあり、継承するべき次の世代がいなくなっている。

また、少子化や財政面から、学校統廃合の問題がクローズアップされているが、地域交流の場でもある学校がなくなると、人が集まる機会も減り、活気もなくなってくる。

地域が持続的に発展し、活性化するためには、子どもが必要になる。子どもを産み、子育てをしやすい環境をつくるには、行政のみならず、地域ぐるみの支援が必要なのではないだろうか。

子どもの声が響く地域は、明るい未来を感じさせてくれる。

※編集後記より

日本の各地で、高齢化が急速に進んでいる。実はその裏側には少子化があり、根底に若者の結婚問題があって、それが子どもの減少につながっている。

07年版少子化社会白書によれば、未婚者の9割は結婚を望み、平均2人以上の子どもを希望している。また、厚生労働省が公表した「21世紀成年者縦断調査」では、正規雇用の男性の結婚率は、アルバイトなど非正規雇用の男性に比べ2.4倍に上り、雇用形態で差が生じていることや、夫の育児参加や、職場に育児休業制度がある夫婦ほど、子どもが生まれていることも判明した。

結婚や出産は、一人ひとりの選択。国も自治体も借金苦の中で、お金をどうひねり出し、各層の意識改革を促すか。知恵と工夫の見せどころである。仕事上の立場、ご自身の問題として、少子化を考えていただきたい。

(文責 まちづくり活動部門 主任研究員 小方 悟)

センターからのお知らせ

○「財団法人えひめ地域政策研究センター」からのお知らせ

あけましておめでとうございます。

いつも「研究員ブログ」をご覧いただき、ありがとうございます。

さて、最近、「研究員ブログでイベントやセミナーの告知をさせてほしい」という依頼をよせていただくことがあります。

もちろん、そういう「告知依頼」は大歓迎ですのでどしどし当センターの研究員までメールをお寄せください。

ただし、記事として掲載するのは、「地域政策」や「まちづくり」に関する内容と判断させていただいたものに限りますので、あらかじめ御了承ください。

また、本日、調査研究情報誌「ECPR」22号と「舞たうん」95号の発送作業を行いました。会員の皆様、関係者の皆様におかれましては、読んだ感想や御意見などがありましたら何なりとセンターまで御連絡ください。また、それぞれの雑誌の見所などは後日の「研究員ブログ」で担当編集者が御紹介いたします。

ちなみに、今日の「研究員ブログ」はこれでおしまいです。来週から気持ちもあらたに気合を入れて「研究員ブログ」も投稿していきますので、御期待くださいませ。 決して正月気分が抜け切れていないわけではないのであしからず(笑)

(文責 まちづくり活動部門 研究員 谷本英樹)

「年次フォーラム2008」を開催いたします。

昨年度、設立20周年を迎えた「えひめ地域づくり研究会議」は、普遍的な共通テーマである「ネットワークの構築」を目指し、継続的な活動を行っています。

下記のとおり行われる今回の「年次フォーラム」では、平成20年11月に愛媛県で開催される「地域づくり団体全国研修交流会」のプレイベントとして位置付け、分科会を運営する地域づくり団体の皆さんや県内で活躍されているボランティアガイドの皆さんと連携・融和の下、愛媛の地域づくりの可能性を模索していきたいと考えています。

県内の地域づくりに関わる皆さん、意見交換や新たなネットワークづくりの場にしませんか?

この「年次フォーラム2008」への参加を希望される方は、以下のチラシ(PDFファイル)にあります「参加申込書」にご記入の上、当センターまでお申込ください。

記

と き 平成20年1月19日(土) 12:30受付 13:00開会

ところ リジェール松山 クリスタルホール

主 催 えひめ地域づくり研究会議

申込先 FAXまたはメールでお申込ください。

〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目10番地1

財団法人えひめ地域政策研究センター

まちづくり活動部門内

えひめ地域づくり研究会議 事務局 松本 宛

TEL 089-932-7750 FAX 089-932-7760

E-mailはチラシに記載しております。

チラシはコチラ↓からダウンロードしてください!

年次フォーラムチラシ

なお、この年次フォーラムの開催は、(財)えひめ地域政策研究センターと第26回地域づくり団体全国研修交流会愛媛大会実行委員会が共催団体となっています。

(文責 まちづくり活動部門 研究員 松本 宏)