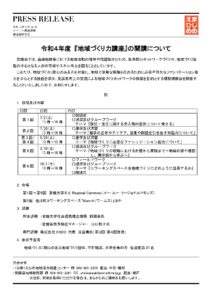

“人口減少社会に挑む!フォーラム2022” の参加者募集について

えひめ地域づくり研究会議では、「人口減少社会に挑む!フォーラム2022」を、令和4年12月10日、愛媛大学「ひめテラス」を主会場に、愛媛大学社会連携推進機構・愛媛大学社会共創学部・公益財団法人えひめ地域活力創造センターと共同開催します。

今回のフォーラムは、“今、少子化がヤバい!”をメインテーマに、会場受講とリモート配信を組み合わせたハイブリッド方式で開催することになりましたので、ご案内します。

今回のフォーラムでは、愛媛大学笠松浩樹講師による「子どもを産み育てたくなくなる『社会』はどうやって出来上がったのか?」をテーマにした基調講演のほか、県内の各分野で活躍されている皆さんをゲストスピーカーに招き、語り合います。また、講師や参加者による、「グループディスカッション」も予定しています。フォーラムでは、改めて、少子化が発生するメカニズムを正しく問い直し、大局的な視点から対応策を話し合いたいと考えています。

人口減少社会、持続可能な地域づくりに関心のある皆様、ご参加をお待ちしています!

詳細につきましては、添付チラシをご参照ください。

募集チラシ「人口減少社会に挑む!フォーラム2022」(4.12.10)

人口減少社会に挑む!フォーラム2022 今、少子化がヤバい!

【開催日時】 令和4年12月10日(土)13:30~16:30

【開催場所】 愛媛大学E.U. Regional Commons(ひめテラス)及びZOOMによるリモート配信

【定員・参加費】 会場30名 リモート80名 参加費無料

【主なスケジュール】

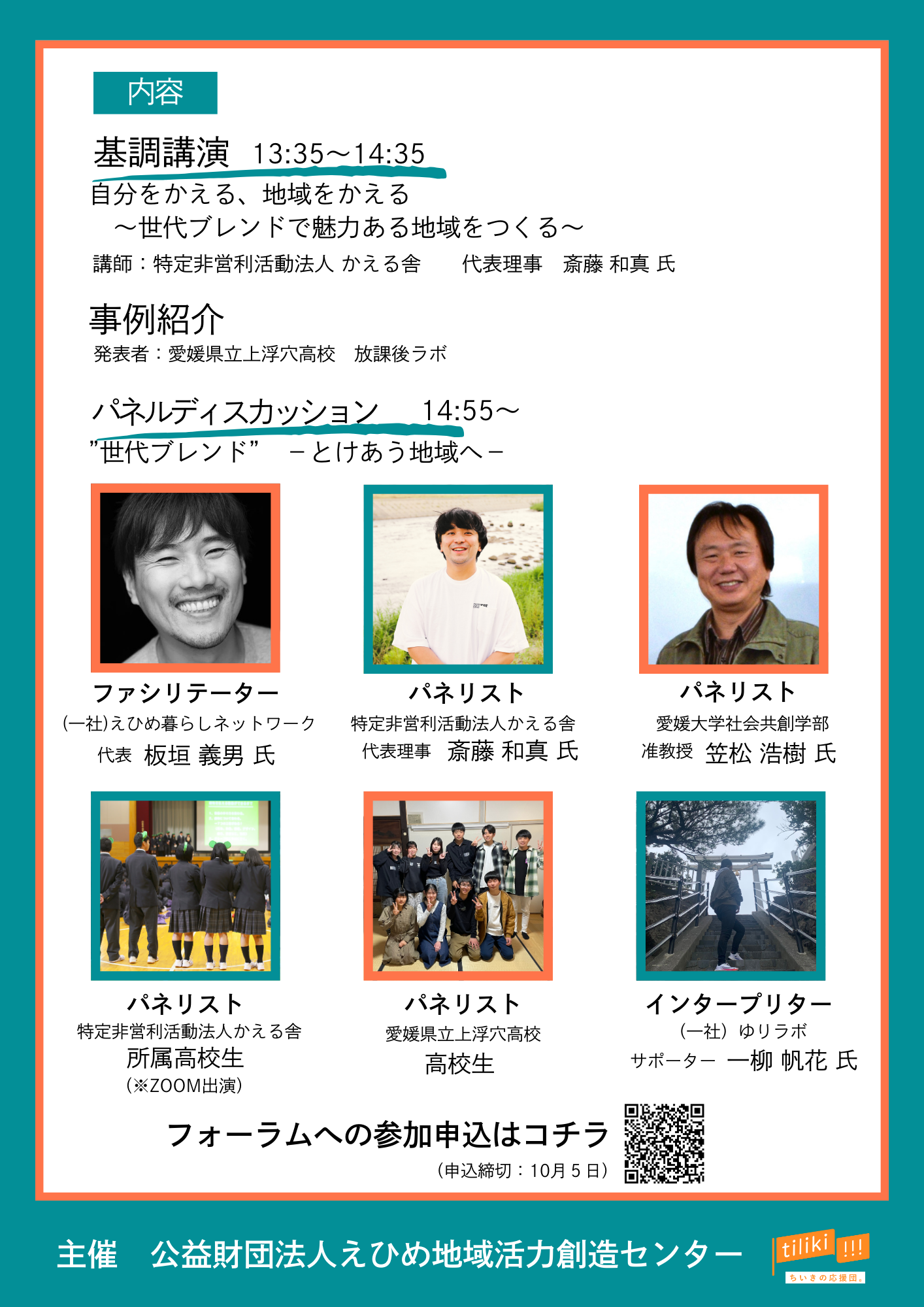

〇基調スピーチ 愛媛大学社会共創学部 笠松浩樹准教授

「子どもを産み育てたくなくなる『社会』はどうやって出来上がったのか?」

〇リレースピーチ(愛媛県内の各分野でご活躍の皆さんからお話頂きます。)

☆「仕事づくり・移住・働き方の転換を考える」

市毛友一郎氏 メルカドデザイン・デザイナー

☆「地域教育の在り方を考える」

上本隆弘氏 砥部町山村留学センター・センター長補佐

☆「結婚対策の有効性を考える」

村上智子氏 (一社)愛媛県法人会連合会 えひめ結婚支援センター コーディネーター

〇グループディスカッション 「地域で子供を産み育てること~その可能性と課題~」

【参加申込・お問い合わせ先】 えひめ地域づくり研究会議(事務局)

(公財)えひめ地域活力創造センター内 (担当:上田研究員)

〒790-0065 松山市宮西1丁目5-19 愛媛県商工会連合会館3階

電話(089)926-2200 FAX(089)926-2205

えひめ地域づくり研究会議 代表運営委員 山本司(090)8284-2894